povo 1.0

| ⚠ | この記事は更新を終了しました |

| この記事は、2021年10月またはそれ以前の情報です。 povo 2.0などで最新の情報を確認してください。 |

ロゴと公式キャラクター | ||

| 事業者 | KDDI (MNO) | |

|---|---|---|

| 開始日 | 2021年 3月23日 | |

| 終了日 | 2021年 9月29日 | |

| 通信方式 | 4G (LTE) + 5G | |

| 5G Band(s) | n28, n77, n78, n257 (2021年9月14日より) | |

| 4G Band(s) | 1, 3, 11, 18/26, 28(A), 41, 42 | |

| SIMカード | nanoSIM | |

| eSIM | ○ 新規・MNP転入のみ | |

| SIMのみ契約 | ○ | |

| SIM交換手数料 | (物理SIM)2,200円 (eSIM)440円 ※当面無料 | |

| データ容量 | 20GB | |

| 超過時最大速度 | 1Mbps | |

| データ節約 | × | |

| データ繰越 | × | |

| データ追加 | 550円/GB 220円/24時間 | |

| テザリング | ○ 制限なし | |

| IPv6対応 | △ | |

| 音声通話方式 | VoLTE | |

| 通話料 | 22円/30秒 | |

| 通話定額 | 追加トッピング | |

| 着信転送 | ○ | |

| 留守番電話 | × | |

| 非通知拒否 | ○ | |

| SMS | ○ +メッセージ対応 | |

| キャリアメール | × | |

| データシェア | × | |

| 国際ローミング | × | |

| 月額基本料金 | 2,728円 | |

| 契約時手数料 | 0円 | |

| MNP転出料 | 0円 | |

| 期間縛り | 無し | |

| 家族割 | 無し | |

| 光セット | 無し | |

| ポイント | × | |

| 法人契約 | × | |

| 終了日 | 2021年 9月29日 | |

| サポート窓口 | チャット | |

| APN | →設定方法 | |

| iPhone対応 | ○ iPhone 6s 以降 | |

| ▶povo 1.0 ▶サービスの詳細 ▶サポート ▶My au ▶povo 2.0 | ||

2021年 3月23日に始まってからまだ半年しか経っていないが、2021年 9月29日 午前9時までで新規契約が打ち切られた。

これから契約する人は、基本料0円・完全トッピング制の povo 2.0 を参照。

既存契約者は自動移行されず、povo 1.0 を使い続けることができる。 povo 2.0 への移行もできるが、必ずしも得になるわけではない。 →povo 2.0#povo 1.0 からの移行を参照

このほか、同じくauで提供される新プラン「使い放題MAX」についても本稿で触れる。

「UQモバイル」ブランドについては別ページでまとめているので、そちらを参照されたい。

こんな人におすすめ

- 1人から(家族割や光セットなどの煩雑なことをせずに)シンプルに使いたい

- 家族割・光セット割・電気契約など不要で1回線目から安い

- 月に20GBあれば足りる

- 20GBあれば、そこそこ使えると思うが、データ容量を使い果たしても1Mbpsで使えるので、SNS程度ならば使えるだろう。20GBで不安な人は、UQモバイルの「くりこしプランL」も検討してみよう。

- たまにたくさんデータを使いたい日がある

- 220円払うと24時間データ使い放題になる追加トッピングが用意されている

- 通話は要らない/ほとんどしない

- 通話定額無しで安い

- 通話もする/留守電を使う

- povo 1.0 では留守番電話サービスは提供されないが、ahamoやLINEMOと違って着信転送を利用できるので、スマート留守電などの他社サービスを利用できる。

- iPhoneを使いたい

- iPhone 6s 以降に対応

- auショップへ行くのが煩わしい

- povoは、契約から解約まで全ての手続きがオンラインで完結する。端末は家電量販店や通販などでSIMフリー機種を購入すれば良いし、iPhoneならばAppleのサポートを利用できる。eSIM・eKYCならば即日開通もできる。貴重な時間を割いてショップに出向く必要は一切ない。

こんな人は他社も検討しよう

- 月に20GBも使わない

- 少容量プランが充実しているUQモバイル・ワイモバイルや、BIGLOBEモバイル、IIJmioなども検討してみよう

- 初期設定が不安なのでサポートしてほしい/日頃からキャリアショップによくお世話になっている

- povoはショップ対応が一切無いので、避ける方が無難。UQモバイルのプランMが5GB減るが同価格で使え、ショップでの手続きもできる。

- スマートフォンだけでなく、LTE内蔵パソコンやタブレットも使いたい

- データ量にもよるが、使う量が多くなければ、シェアプランがあるワイモバイルや、複数のSIMカード・eSIMをシェアして使えるIIJmioの方がお得。

- パソコンやモバイルルータ等だけで20GB近く使う場合は、楽天モバイルなどの格安プランを別途契約して使うのも良いと思う。

- 法人契約で使いたい

- povoは法人契約不可。相対契約で大幅値引きを受けられる大企業はともかく、中小事業所ではワイモバイルが法人契約割引で全回線税別700円引きになるので、そちらの方がお得に利用できると思う。

povo 1.0

2021年 1月13日発表、2021年 3月23日開始の、オンライン専用新料金ブランド。

名前の由来は、新たな視点を意味する英語の「point of view」と、ラテン語で卵を意味する「ab ovo」に誕生と成長の意味をこめて、かけあわせた造語だそうだ。新たな視点によるサービスの誕生と成長を意味しているという。

この名前にちなんだのか、サービス開始を目前にして「卵」の公式キャラクターが登場した。

シンプルで柔軟性の高いプラン設計をコンセプトとし、従来のauプランから一転してアンバンドルプランになっている。

プラン名は当初「povo」だったが、2021年 9月中に「povo 1.0」へと改められた。

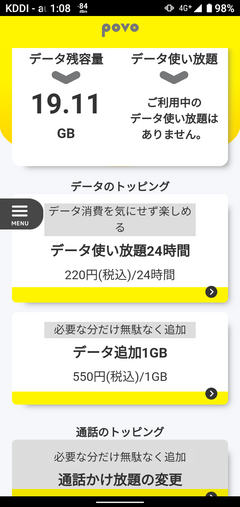

データ通信は4Gと5G※を20GBまで使える、月額2,728円(税別2,480円、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別途)の1プランのみ。20GB超過後も上限1Mbpsで使える。テザリングも同容量の範囲で制限なく使える。

プラン容量は20GBの1択で、データ容量の追加は550円/1GB。 もし基本容量の20GBを使い切ってしまっても、メールやSNSなどは最大1Mbpsの範囲で使える。

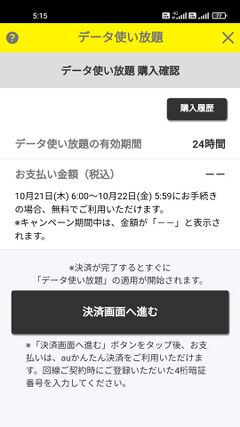

データ使い放題24時間

220円で24時間データ使い放題になる追加トッピング(オプション)は、povoならでは※。

いつでも購入でき、220円払ってから24時間は、20GBとは別カウントで使い放題になる。テザリングもOK。

旅行・出張やオンライン会議などで一時的にデータ容量別枠で使いたい時に便利だ。20GBを使い切ってしまって月末近くに急な会議等が入っても、いざという時には+220円で24時間使える安心感は大きいだろう。

アプリで購入するとすぐに適用され、購入より24時間使える(購入予約はできない)。 利用期限(終了時刻)はトッピングアプリで確認できる(右図)。

有効期間の延長(利用中の追加購入)はできないが、利用回数の制限はないので、終了後に購入すればまた使える。

支払いはauかんたん決済扱いになり、購入時に暗証番号が必要(無料キャンペーン中は暗証番号の入力不要)。月額料金とまとめて支払うか、(登録しているクレジットカードで)即時決済するかを選べる。

筆者は povo 1.0 回線を主にZoom等のWeb会議に使っているが、データ使用量は1日平均0.6GB程度。他のデータ使用も含めて月に20GBあれば足りる。 大きな(長い)会議になると1GBを超える日もあるが、会議が長引きそうな日には「データ使い放題24時間」を利用すると、お得に使える。

また、時々旅行や出張などでたくさん使う人にも適している。そうした使い方をする人にはUQモバイルよりもお得だ※。業界最安水準のIIJmioの追加データは1GBあたり220円だが、それと比べても povo 1.0 の24時間220円という価格設定は絶妙だと思う。

なお、具体的な制限は無いが、「一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限します。」とされている。使い放題といっても、節度をもって利用しよう。

時々※、データ使い放題24時間トッピングを1回だけ無料で使えるキャンペーンが開催されるので、無料キャンペーン実施中に使い方などを試してみると良い。 アプリに無料の告知が出ているときに申し込むと、購入確認画面の「お支払い金額」欄も「--」になっているので、安心して試すことができる。

ちなみに、povo 2.0 が始まって povo 1.0 の新規受付が打ち切られた後の2021年10月にも、「データ使い放題24時間」無料キャンペーンが実施された。ただし10月はホームページでは告知されず、アプリにのみ告知が出ていた。12月・2月はホームページにも告知が出た。

通話

音声通話はVoLTEのみ(3G利用不可)で、従量制(通話料は22円/30秒、SMSは3.3円/通)。

通話定額はオプション(追加トッピング)で提供される。1通話あたり5分までの「5分以内通話かけ放題」が月額550円、「通話かけ放題」が月額1,650円。

留守番電話サービスは提供されないが、着信転送サービスは利用できる(設定方法はauと同じ)ので、「スマート留守電」などの他社サービスを使える。

着信転送サービスを利用していない場合は、圏外時に着信があるとSMSで相手の電話番号などが送られてくる「着信お知らせ」機能が使える※。

また、迷惑電話撃退サービスは利用できないが、番号通知リクエストサービスは使えた(設定方法はauと同じ)。

ahamoやLINEMOよりも通話機能が使いやすいので、3社のどれにしようか迷っている人や、留守電や非通知拒否ができないがために移行を躊躇っている人には povo 1.0 がお勧めだったが、povo 2.0 では着信転送が使えなくなってしまった(T_T)。

通話重視の人は、povo 2.0 には移行せず、このまま povo 1.0 を使い続けるか、MVNOなどに乗り換える方が良いと思う。

SMS、+メッセージ

SMSは標準で使える。アプリはスマートフォンに標準搭載されていればそれを使えるが、無い場合は Google play でメッセージアプリをインストールして使おう。

iPhoneは標準搭載のメッセージアプリを使う。iPadでは使えない。

+メッセージ(プラスメッセージ)は、Google playまたは App Storeでアプリをダウンロード・起動し、画面の指示に従って設定すると、使えるようになる。

なお、Androidで「+メッセージ」アプリを設定すると、SMSも「+メッセージ」で送受信するようになる(SMSを他のアプリで使う場合は「+メッセージ」も使えない)。他のアプリの使い勝手を気に入っている場合は気をつけよう。

「+メッセージ」同士のメッセージ送信料金は無料(データ通信料金に込み、Wi-Fiも使える)だが、相手も「+メッセージ」を使っている必要がある。

キャリアメール無し

キャリアメールは提供されない。他社はもちろん、auやUQモバイルのメールアドレスも引き継げない。

GmailやiCloudメールなどへの移行を済ませている今時のスマートフォンユーザーには問題ないだろうし、今時はSPAMの温床になっているキャリアメールが無いのはメリットにもなり得るが、ガラケー時代からずっとauを使ってきた既存ユーザーには移行障壁となるだろうか。

基本サポート無し

新規契約等の手続きはオンラインのみ。auショップでは手続きできない。サポートは自動応答のチャットのみ。基本サポート無しと思っておく方が良いだろう。

サービス開始時点では、チャットは自動応答のみ(対応できないことはコールセンターに電話しろと案内される)だが、不明なことがあるときは、自動応答のチャットに書いておくと、後でFAQに反映されることがあるので、不明なことがあれば積極的にチャットを使うと良いだろう。

機種・エリア

povoでは機種販売は行わず、SIMのみ契約(端末持ち込み)のみ。SIMフリー機種を別途購入して使うことを前提にしている。

通話にはVoLTEが必須(3Gは使えない)。 対応機種はauで提供しているVoLTE対応のAndroid端末と iPhone 6s 以降の端末。

エリアは「au」や「UQモバイル」と同じ。4G LTE と 5G (NSA) を使える。 一時は4G展開が遅れて使い勝手が悪い時期があったが、後に挽回し、2020年時点ではほぼ遜色ない。 5Gは2021年 9月14日から使えるようになった。5G新周波数帯のエリアは整備途上だが、東京・山手線の駅を皮切りに首都圏の鉄道駅(地上駅)周辺での整備が進められている。

また、auは尾瀬や山の中の温泉宿などの他社がエリア化していない特殊な場所も積極的にエリア化している特徴がある。

対応バンド構成

- FD-LTE (4G) Band 1, 3, 11, 18/26※, 28(A)

- TD-LTE (4G) Band 41, 42

- 5G Band (n1, n3,) n28, n78※, n77, n78 (Sub-6), n257 (mmWave)※

※太字は主力バンド

auが販売する機種(対応端末一覧、au Online Shopで購入できる※)やSIMフリーの機種が使えそうだが、上記のバンドに対応していることと、auのVoLTEに対応していることを確認しよう。

現在家電量販店などで購入できるSIMフリー機種も、上記バンドに対応していて au VoLTE 対応が謳われていれば、使えるものと期待される(無保証、ノーサポート)。SIMフリー機種を選ぶ際は、auのVoLTE対応が謳われている機種を選ぼう。

ちなみにpovo(1.0)対応端末一覧にはSIMフリー欄にのみ「一部機能がご利用いただけない可能性があります」との但し書きがあるが、「特に不具合や制限される機能を確認していない」ものの、「KDDI自身が販売した機種ではないため、不都合が起きる可能性そのものは排除できないため、念のために案内している」そうだ。

このほか、Apple Watch 向けの「ナンバーシェア」には対応しない。

いずれにせよ、povoは無保証、ノーサポート。自分で判断して使える人向けのプランということだ。

SIMカード

新規契約・MNP転入した場合、SIMカード(auのコルセンでは「物理SIM」と呼んでいた)か

- au Nano IC Card 04 ⑨(灰色) - Android用 nanoSIM

- au Nano IC Card 04 LE(黄色) - iPhone用 nanoSIM(右図)

前者はセキュアエレメント(SE)搭載、後者は非搭載。 ちょうどワイモバイルのn101とn111のような関係。

実のところ、どちらを使っても通信に支障はないし、日本のFeliCaでは端末に搭載しているSEを使うので、一般に国内ではSIMカードに搭載されているSEは使われない。よってAndroid機種で au Nano IC Card 04 LE を使っても、モバイルSuicaなどのおサイフケータイの利用に支障はない。

実際、筆者は LE を Android機種に入れてモバイルSuicaを使っているが、問題なく使えている(ただし保証するものではない)。

とはいえ、povo 1.0 ホームページでは「Android用|au Nano IC Card 04」「iPhone用|au Nano IC Card 04 LE」「対応機種に記載のスマートフォンにてご利用ください。」と注記されており、Android←→iPhoneの機種変更をする際は、希望すれば交換してもらえる(オペレータ扱いで1週間ほどかかるが、月1~2回程度ならば無料で交換してもらえる)。

なお、povo 1.0 ではeSIMからSIMカードへの変更はできるが(オペレータ扱い)、SIMカードからeSIMへの変更はできない。au契約では「My au」アプリでeSIMへの変更手続き(無料)ができるが、povo 1.0 契約では「My au」アプリにログインできない。

povo 1.0 を標準SIMやmicroSIM対応機種で使いたいときは市販のSIMアダプタを使えるが、故障の原因になることがあるので自己責任でどうぞ。

APN

4G機種と5G機種で分かれている。

4G機種のAPN (LTE NET)

- APN uno.au-net.ne.jp

- ユーザー名 685840734641020@uno.au-net.ne.jp

- パスワード KpyrR6BP

- 認証タイプ CHAP

- APNタイプ default,supl,hipri,dun

- APNプロトコル IPv4/IPv6

au の LTE NETと同じなので、auが販売するAndroid機種は設定不要で使えるものと思われる。

ちなみに端末のキャリア表示は「au」または「KDDI - au」となる。

IPv6は2017年9月より順次提供されることになっているのだが、いまだに提供されていない(IPv4プライベートアドレスしか使えない)※。

5G機種のAPN (5G NET)

- APN uad5gn.au-net.ne.jp

- ユーザー名 au@uad5gn.au-net.ne.jp

- パスワード au

- 認証タイプ CHAP

- APNタイプ default,supl,hipri,dun

- APNプロトコル IPv4/IPv6

au の 5G NETと同じなので、auが販売するAndroid機種は設定不要で使えるものと思われる。

筆者が試した範囲では、5G NET のAPNを設定するとIPv6も使える(デュアルスタックになる)。ただし機種等にもよるかもしれない。IPv6アドレスは 2001:268:9000::/36が使われている(2021年8月現在)。

なお、povo 1.0 が5Gに対応したのは2021年 9月14日から。それまでは5G機種用のAPNを設定しても4Gのみが使える状態だった。

iPhone・iPad

iPhone 6s 以降に対応。iPhone では設定不要と案内されている。

iPad は対応機種には挙がっていないが、筆者が iPad mini 第6世代で試したところ、SIMカードを入れるだけで設定不要で使えるようになった(IPv6も使えた)。

もし iPhone・iPad で使えない場合は、【設定 > 一般 > VPNとデバイス管理】※を開き、構成プロファイルがインストールされていないことを確認(インストールされている場合は削除)する。

続いて povo 1.0 の SIMカードを入れた(またはeSIMを有効にした)状態でWi-Fiに接続し、【設定 > 一般 > 情報】を開いてみよう。ここでキャリアが Carrier 46.1 以降または KDDI 47.0 以降になっていることを確認。「キャリア設定のアップデート」が表示された場合は実施する。

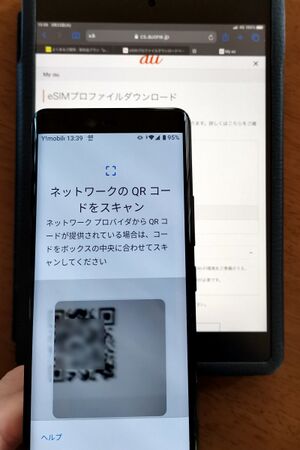

eSIM

- povo 1.0 の新規契約は終了した。これから新規契約する人は povo 2.0 を参照。

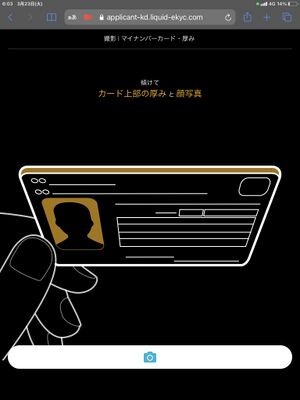

eSIMは新規契約・MNP転入時のみ利用できた※。eKYCで本人確認し、最短で申し込み当日から利用できた。

eSIMは暫定的な扱いになっているようで、SIMカードからeSIMへの変更はできない。povo(1.0)をeSIMで使いたい場合は新規契約・MNP転入で加入する必要があった。

eSIMで新規契約を申し込む際は、本人確認書類とメールアドレスに加え、au ID が必要。無い場合は、先に au ID を新規登録するよう案内される。

筆者はBIGLOBEモバイル(KDDI請求)とUQモバイルが紐づいている au ID を使って特に問題なかったが、auの契約が紐づいている au ID は使えない※。「新たなau IDを作成いただき、そのau IDでログインいただいたスマートフォンからお申し込みください。」と案内されている。

au ID の発行は無料でできるし、一人で複数のIDを使っても問題はないが、au PAY や各種コンテンツサービスを使っている場合は、IDが変わると面倒があるので、auからの乗り換えでeSIMを使いたい人は、au側の準備が整うまで待つ方がよいかもしれない。

MNP転入(番号そのままで乗り換え)の場合は、端末のSIMロック解除手続きを済ませた上で、現在契約している通信会社からMNP予約番号を発行してもらう必要がある。通常は1営業日でできるが、朝や深夜には出来ないキャリアが多いし、MVNOなどでは数日かかることもあるので、前もって用意しておこう。

eSIMの申し込みではeKYC(オンラインでの本人確認)が実施されるため、パソコンではなくスマートフォンで申し込むよう案内されている。LINEMOではスマートフォン以外での申し込み不可だったが、povo 1.0 では規制は緩く、タブレットもOKだった(筆者は iPad mini で申し込んだ)。

もちろん、povo 1.0 を使いたいスマートフォンを使って申し込み手続きしても構わないが、画面が小さく文字入力が面倒だったりするので、タブレットも使えるのはありがたい。

ちなみにpovo(1.0/2.0)で使われているLIQUID eKYCは良く出来ているが、スマートフォンの機種によってはうまく動作しないことがあった。今後の改善を望みたいが、ひとまずiPhone・iPadが使える場合は、申し込みだけでもiPhone・iPadで行うとスムースだ。

申し込み手続き後は、KDDIの審査を経て利用開始となる。審査は 9時~21時頃の間に実施され、問題がなければ概ね30分~1時間程度で利用開始になるようだ※。使えるようになると、eSIMのアクティベーションコードをダウンロードするよう案内するメールが届く。

メールが届いたら、いよいよ端末に書き込む手順に入る。ただしMNP転入(番号そのままで乗り換え)の場合は、先に回線の切り替え手続き※をする必要がある。切り替えはWebでできるが、9:00~21:15 に限られる。また切り替え中(要領よくすれば概ね30分程度)は電話が使えなくなるので、余裕のある時に実施しよう。

eSIMに共通だが、発行はオンラインで完結する※ものの、端末への書き込みに注意がある。

キャリアから提供されるアクティベーションコード(QRコード)をパソコンやタブレットなど(使いたい端末以外の端末)で表示し、使いたい端末のカメラで読み取る必要がある(右図)。povo 1.0 ではアクティベーションコードの文字列が提供されないので、手入力はできない※。

楽天モバイルでは専用アプリ(Android・iPhoneいずれも対応)でeSIMの書き込みができるが、povoでもアプリで対応してほしいものだ。

また、書き込み時には Wi-Fi など他社のインターネット接続が必要だ。今からeSIMを使ってみたいという物好きな人にとっては、複数の端末や回線を用意することなど造作もないだろうが、今後普及するに際して課題になりそうに思う。

このほか、eSIMを書き込んだ後でAPNの設定が必要だった。設定自体は簡単だが、不慣れな人は戸惑うだろうか。楽天モバイルやワイモバイルではeSIMを書き込むと自動で設定されたので、povoでも対応してほしいものだ。

eSIMでの契約はスムースだったが、詳しい人向け

筆者は開始初日にeSIMで契約してみたところ、手続きはスムースだった。

povo 1.0 のホームページには対応機種が掲載されているが、3月23日時点でAndroidは Pixel 5 のみと寂しい状況。「非対応の端末の場合は、ご利用できません。」と注記されているが、申し込みの際に機種を聞かれるわけではなく、自己責任にて任意の機種に書き込むことができる。逆に、そもそも対応機種でも動作保証はない。

筆者は Rakuten Hand に書き込んでみたところ、通話・データ通信ともに普通に使えた。ただし端末に電話番号が認識されなかった(設定を開くと電話番号が「不明」となっている)。

Reno5 A でも使えたが、やはり電話番号が認識されなかった(Reno5 A では電話番号を上書き設定できる)。楽天モバイル、ワイモバイル、IIJmioは電話番号も自動設定されたので、povo(au)の問題だろうか。ちなみにeSIMのベンダはGD(IIJmioと同じ)。

eSIM自体新しいこともあって、今はまだこなれていない感があるが、自分で調べて何とかできる人向けということだ。

初日からスムースに稼働したが、オンライン未対応の手続きが多く残る

povo(1.0)では 3月23日の午前0時から申し込みを受け付け、午前9時以降順次開通していったようだ。筆者は朝6時頃に申し込みして、午前10時台に開通準備が整った旨のメールが届いていた。筆者の都合で実際の開通作業は13時過ぎに行ったが、とてもスムースだった。

対してLINEMOは受付開始の10時に申し込みが殺到したのか、ソフトバンクの契約システムにつながりにくくなる(当日は My Y!mobile にもつながりにくなっていた)など混乱した。それでも当日中に収束したソフトバンクはまだマシで、ドコモはahamo開始の翌日にALADINに障害を出し、29日にはahamoの受付を一時停止する事態に至っている。 povo(1.0)は午前0時から受け付けたことが奏功したのか、または単に申込者が少なかったのかも知れないが、特段混乱はなかったようだ。

一方、機種変更したいときは、そのまま差し替えて使える物理的なSIMカードと違い、eSIM同士での機種変更にはeSIMの再発行手続きが必要になる。これはチャットで問い合わせるよう案内されているが、実際にチャットで問い合わせてみると、表示される電話番号に連絡するよう案内される(^^;。

いずれオンラインで完結するようになるのだろうが、今はまだオンライン専用とは名ばかりで、システム開発が間に合わなかった手続き等は、当面はコールセンターで対応するようだ。料金こそかからないようだが※、受付時間が限られるとともに、再発行までに時間を要することになりそうだ。その点、深夜でも1時間足らずで再発行される楽天モバイルや、受付時間は限られるもののオンラインで完結するワイモバイル・LINEMOよりも遅れを取っている感がある。

eKYCは比較的使いやすかったと思うが、それ以外のeSIM関連では、KDDI (povo) は競合他社より遅れている感がある。 それでもサービス開始に間に合わせたことと、目立った障害を出さなかったことは評価したい。

各種手続き

- povo 1.0 の新規契約は終了した。これから新規契約する人は povo 2.0 を参照。

新規契約・MNP転入

- eSIMでの新規契約・MNP転入は#eSIMを参照

新規契約・他社からのMNP転入(番号そのままで乗り換え)、auからの移行、UQモバイルからの移行、いずれの場合も、povo(1.0)ホームページで申し込む必要があった(auショップやコールセンター、家電量販店などでは手続きできなかった)。

注意点としては、auからの移行とUQモバイルからの移行で手続きが異なっており、auからの移行はMNP予約番号不要、UQモバイルからの移行はMNP予約番号が必要だった。

auからの移行の場合は、SIMカード差し替え不要でそのまま使える※。UQモバイルからの移行の場合は、新しいSIMカードが送られてくるので、差し替えと開通手続きが必要。

いずれの場合も、「契約解除料」「番号移行手数料」「新規事務手数料」※およびSIMカードの送料は無料。

なお、povo(1.0/2.0)では機種販売は行わない。すでに使っている機種をそのまま使うか、家電量販店などでSIMフリー機種を買ってきて使うことができる。 povoはノーサポートなので、対応機種の確認や各種設定はユーザーが行う必要がある。

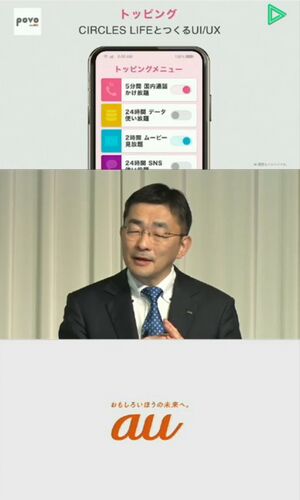

povo 1.0 トッピングアプリ

povo1.0アプリ(Android / iPhone)が用意されており、データ残容量の確認や、追加トッピングの申し込み/解除などの手続きがアプリでできるようになっている。

始まって間もないこともあるのだろうが、各アプリストアで「povo」で検索しても上位に出てこないことがあるので、上記リンクを開くか、「povo1.0 KDDI」で検索するとスムースだ。

アプリをインストールして起動すると au ID でのログインが求められる。一度ログインすれば次回以降は自動でログインされ、povo 1.0 接続時だけでなく、Wi-Fi接続時や他社回線接続時にも使える。

もっとも音声系のトッピング(通話かけ放題)の申し込みは My au に飛ばされる(要再ログイン)※だけなのだが、少なくともデータ系のトッピング(「データ使い放題24時間」など)を利用するには、このアプリが必須。

アプリは povo 1.0 用と povo 2.0 用で異なるので、povo 1.0 を契約している人は povo 1.0 アプリをインストールしよう。

povoの特徴にもなっている追加トッピングだが、始まったばかりということもあり、(povo 1.0 は始まったばかりで終わってしまった^^;)追加できるトッピングはごくわずか。

また、このアプリでeSIMの書き込みやSIM交換手続きなどもできるようになると良いのだが、そうした機能も無い。今のところ、データ容量の管理に留まっている(他の手続きはWebサイトを呼び出しているにすぎない)。

機種によりインストールできない?

ちなみに23日の開始当時は、Googleが起こしたWebViewの障害の影響で使えなくなっていたようだが、それとは別に、筆者がpovo(当時)をインストールした端末(Rakuten Hand)ではそもそもダウンロード出来なくされていた(WebViewの障害解消後もインストール不可だった)。24日に規制が解除され、インストールできるようになった。

しかし公式サイトには何の注記も無く、意図的に特定の機種で使えないよう規制されていたのか、またはKDDI側の設定に不手際があったのか、今でも規制されている機種があるのかは不明。povoはサポート窓口も無いので確かめようがないのだが、もしインストールできない場合は、povo 1.0 ホームページを開いて右下の「チャットで質問」をクリックし、機種名と、インストールできないことを書き残しておくと、後日対応してもらえるかもしれない。

トッピングの追加・解除

通話トッピング(オプション)の変更は、povo 1.0 アプリでするよう案内されているが、実態はauのサイトに飛んで、au ID でログインしてオプション変更の手続きになる(2021年4月時点)。

データのトッピング購入は、アプリで行う。 つまり、アプリが使えない端末(パソコンやデータ端末など)ではデータのトッピングを購入できない。 データのトッピングは使う時に随時購入して使い切りなので、解除する必要はない。

音声系のトッピングは、月額料金と一緒に請求される(請求明細に載る)。データトッピングも請求は一緒だが、auかんたん決済扱いになる(購入履歴はアプリで確認する)。

eSIMの再発行(機種変更)

チャットで問い合わせるように案内されている。

[Q]eSIMを誤って削除してしまいました。 [A]以下の手順にてお手続きを行ってください。 ①登録の住所に誤りがないかご確認ください。 誤りがある場合は必ず住所変更手続きを完了させてください。 ②eSIMの再発行手続きを行います。 お手続き方法についてご案内いたしますので、チャットにてお問合せください。 ページ右下に表示される黄色い吹き出しの「チャットでご質問」へ【】内の番号をコピー&ペーストして入力してください。 eSIM再発行 【A001】←こちらの番号をコピー&ペースト

ところが、実際にチャットで問い合わせると、コールセンターの電話番号(フリーダイヤル)が表示されて、電話するよう案内される。

povo 1.0 を契約している電話番号から電話すると、ネットワーク暗証番号を入力して本人確認後、有人対応となり、用件を伝えると、数分の確認を経てeSIM再発行(または物理SIMカード発行)の準備をしてくれて、準備ができるとメールが届き、メールに書かれた要領でeSIMのインストール(初回ダウンロード時と同じ)をする※のだが、せっかくオンライン専用プランを使っているのにコールセンターで手続きしないといけないのは、正直煩わしいと感じてしまう。

eSIMは、他の機種へ移し替えるときに都度再発行手続きが必要になるもの。 現状の povo 1.0 でeSIMを使うのは面倒が多くて、お勧めできない状況になっている。

なお、SIMカードの再発行も同様にコールセンター扱いだが、物理SIMカードは差し替えればそのまま使えるので、めったに(破損・紛失・盗難以外に)再発行する必要はないから、コールセンター扱いでも差し支えないだろう。

[Q]利用しているau ICカード(SIMカード)の紛失・故障・破損 [A]以下の手順にてお手続きを行ってください。 ①登録の住所に誤りがないかご確認ください。 誤りがある場合は必ず住所変更手続きを完了させてください。 ②au ICカード再発行手続きを行います。 お手続き方法についてご案内いたしますので、チャットにてお問合せください。 ページ右下に表示される黄色い吹き出しの「チャットでご質問」へ【】内の番号をコピー&ペーストして入力してください。 au ICカード再発行 【A002】←こちらの番号をコピー&ペースト

費用は「当面の間、本手続きに関する手数料はかかりませんが、一旦手数料が請求され、翌月以降のご利用料金から同額を減算する場合があります。」とされている。

気になる料金は、eSIMの再発行が440円/回、SIMカード(物理SIM)への変更・交換が2,200円/回※。聞いたところ、今のところ月に2回くらいまでは無料で対応しているが、頻繁に交換する人には料金を請求することもあるそうだ。

手続きにかかる時間は、eSIMの再発行に数時間、SIMカードの発行には1週間ほど。

2021年 8月26日よりauもeSIMに対応し、オンラインでのeSIM再発行手続きは「My au」で無料でできるようになったので、povoでも遠くないうちにオンラインで再発行手続きできるようになるのではと期待していたのだが、本来真っ先に対応すべきオンライン専用プランのpovoでは利用できないまま、「povo 2.0」が始まってしまった。

しかも、「povo 2.0」でもeSIMの再発行は有人チャットでしか対応しておらず、そのチャットサポートも混雑して実質機能していないありさま。povo 1.0 ではわざわざeSIM再発行を有人対応にしてサポートコストをかけているのは合理性がなく、意図的にeSIMの再発行を面倒にして忌避しているのではと思えてしまう。

他方、楽天モバイルやLINEMO・ワイモバイルなどでのeSIM再発行はオンラインで簡単に手続きできて無料。慣れている人なら数分で機種変更できる。IIJmioは手数料220円かかるものの、オンラインですぐに手続きできる。eSIMの利便性を享受したいなら、楽天モバイルやLINEMO、IIJmioなどにしておく方が良さそうだ。

自宅が圏外になる場合

auでは「電波サポート24」が提供されており、自宅で圏外等になる人にはフェムトセルの無料貸出を行っているが、povoには提供されない→2021年6月よりpovoも対象になった。

auを契約中に借りたフェムトセルは、povoに変更後もそのまま使える。

povoを新規契約して、電波状況が思わしくない場合は、訪問調査は対象外だが、改善要望を出すことはできる。

また、自宅で「auひかり」を契約している場合に限られるが、希望すればフェムトセルも利用できる。

よく行くお店などが圏外になる場合

同じく「電波サポート24」から改善要望を出すことができる。

解約・MNP転出

- povo 2.0 への移行については povo 2.0#povo 1.0 からの移行 を参照

- 2023年 5月24日よりMNPワンストップサービスが始まり、一部事業者間でのオンライン乗り換え手続きでMNP予約番号が取得不要になっている。ただし店頭で乗り換え手続きをする際と、参加事業者以外(MVNO等)に乗り換える際には、引き続きMNP予約番号が必要。

povo1.0お客さまサポートを開き、【その他 > 解約・他社へのMNP】を開く。

- povo 1.0 からauに変更の場合

- povo 1.0 からUQに変更の場合

- povo 1.0 から他社へMNPする場合

- povo 1.0 を解約する場合

の4択になるが、auに変更は実質料金プラン変更扱い。UQに変更はMNP同様の手続きになるものの契約事務手数料(SIMパッケージ料金)が無料になる。

povo 1.0 は新規受付が打ち切られたので、一旦au/UQに変更すると、povo 1.0 に戻れなくなる。

povo 2.0 へ移行したい場合は、povo 2.0#povo 1.0 からの移行を参照。この場合も、移行すると povo 1.0 へは戻れない。

povo 1.0 から他社へMNPする(電話番号そのままで乗り換える)場合は、au ID でログイン後、MNP予約番号等が発行されるので、乗り換え先で転入手続きをする※。MNP転出手数料は無料。乗り換え先で転入手続きが完了すると、povo 1.0 は自動解約になる。

povo 1.0 を解約する(電話番号を廃止する)場合は、au ID でログイン後、簡単な手続きですぐできる(オンラインで完結)。解約後のSIMカードは返却不要。

解約手続きすると即時使えなくなり、本則では各種料金は月末まで満額請求されるが、当面の間は基本使用料は日割り計算される(通話オプションは満額請求される)。

不要になったら随時解約すれば良いが、解約は簡単にでき、手続き完了後に取り消しはできないので、慎重にどうぞ。

UQモバイルとの違い

中身の通信・通話サービスの品質は変わらない。

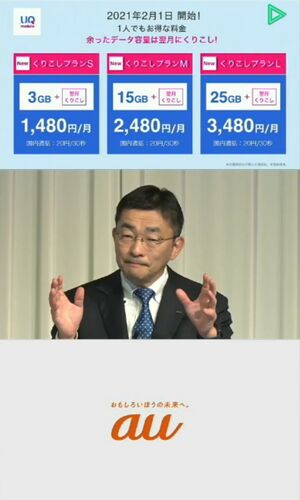

料金は、同じ月額料金(税別2,480円)で比べると、UQモバイルの「くりこしプランM」の方が月間データ容量が5GB少なくなっている。どちらも通話定額はオプション扱いだし、月間データ容量超過時に1Mbpsで使えるのも同じ。

UQモバイルの利点としては、S/M/L 3プランあって、ほとんど使わない月はSに変える、多めに使いたい月はLに変えるといったように、それこそ毎月でも気軽にプラン変更できる。UQには25GBプランもあるので、20GBでは微妙に足りないという人にも良いだろう。残ったデータ容量を翌月に繰り越して使えるのも魅力だ。

また、UQモバイルでは「UQスポット」での店頭サポートや機種セット販売があるが、povo(1.0/2.0)は完全オンライン契約なので、詳しい人には良いのだが、あまり詳しくない人にはとっつきづらいかもしれない。

言い換えれば、なるべく安く多くのデータ容量を使いたい人は、端末の設定などはサポートに頼らず自力で解決し、povo を選ぶと良さそうだ。逆に、最初の設定だけでも手伝ってほしいという人や、海外赴任が多いなど月によって使うデータ容量が大きく変わるような人は、UQモバイルを使うと良いだろう。

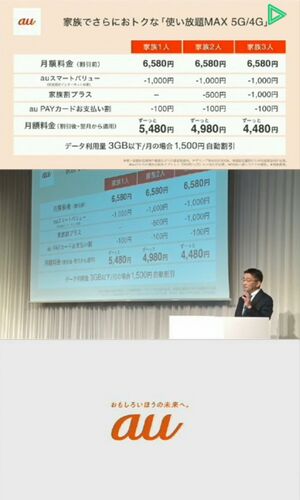

使い放題MAX

NTTドコモ「ギガホ プレミア」やソフトバンク「メリハリ無制限」への対抗で登場した、auブランドの新プラン。2021年 1月13日発表、2021年3月開始。5Gと4Gの両方に対応するが、実際の料金プランは「使い放題MAX 5G」と「使い放題MAX 4G」に分かれているよう。料金は同じだが、契約時の機種によりプランが分かれているようだ※。

プラン名の通り、スマートフォン単体でのデータ容量は使い放題になるが、テザリング・データシェア※・国際ローミングは合計30GBまでに制限されるので、実質30GBプランとなる。また、動画視聴などは通信速度を制限するとされている。

料金は月額7,238円(税別6,580円)で、競合のソフトバンクに合わせてきた。3GB未満の利用月は自動的に税別1,500円の値引きが入る作り込みも同じ。「家族割プラス」や固定回線セットの「auスマートバリュー」も継続される。

「使い放題」が謳われているが、テザリングやデータシェアは合計30GBまでに制限されるので、実質スマートフォン単独利用専用プランになっている。また、povoやUQにはシェアプランが無いので、LTE内蔵パソコン・タブレットでの利用にも不便する。 テザリングやパソコン・タブレット等のデータ端末をよく使う人は、楽天モバイルやLINEMO、IIJmioなどを契約して使い分ける方がお得だろう。

または、月額8,008円(税別7,280円)の「使い放題 MAX 5G with Amazon プライム」に切り替えると、テザリング・データシェア・国際ローミングを合計60GBまで利用できるようになる。差額770円で「Amazonプライム」が付いてデータ容量が倍になる組み立ては不可解だが、見方を変えれば、povo 1.0 の料金の3倍払うとデータ容量を3倍使えると考えることもできるだろうか。いずれにせよ、素の「使い放題MAX」はかなり割高なプランと言えそうだ。

なお、現時点でauの既存プラン契約者は影響を受けず、放っておいても安くならない。新プランに切り替えたい人は自らプラン変更手続きする必要がある。

auとUQモバイルを行き来する際の注意点

auとUQモバイルは同じ会社のサービスにもかかわらず、auの各プランからUQモバイルの各プランに変更する、またはその逆は、MNP(のりかえ)扱いとなる。

povo 1.0 についても、UQモバイルから/への移行はMNP扱いになっていた。

UQモバイル同士であれば、くりこしプランS/M/L間のプラン変更はオンラインで簡単にできるので、必要に応じて毎月でもプラン変更できる(適用は翌月から)。

ところがauで契約してしまうと、テレワーク続きであまり使わないからpovoに移行したい(または逆にpovoを使っていて時々auにしたい)と思っても、「のりかえ」扱いになってしまって面倒な手続きが発生し※、家族割も別建て※なので、毎月のように気軽に「のりかえ」るわけにはいかないだろう。

端末(機種)もauとUQで別々のラインアップになっているため、普段はWi-Fiを使うからデータ容量はUQモバイルがちょうどいいが端末はハイエンドを使いたい、逆に端末は廉価版で充分だがauの使い放題MAXを使いたい、といったニーズにも応えきれていない(中古端末を購入してSIMのみ契約すれば可能だが)。

料金プランも「その日に選べたっていいはずだ」が、こうした縦割りの弊害は存置されたまま、2021年3月以降は、さらに第3のブランド「povo」が加わった。

povo(1.0)は実質auの1プランだったのに対し、povo 2.0 では生まれ変わったように柔軟になったものの、スマートフォンユーザーのボリュームゾーンである小中容量の選択肢が乏しく、iPadなどのデータ端末にも(意図的に?)対応していない(詳しい人なら使えるが)。これ、いったい誰得なんだろう?と首をかしげる側面もある。

せっかく思い切って画期的な完全トッピングのオンライン専用ブランドを立ち上げたのだし、今はまだハードルが高いオンライン専用ブランドに一般ユーザーが大挙して押し寄せる状況でもないのだから、もっと自由に、もっと柔軟に、オンラインの利点を磨けばいいのにと思うのだが、今のところ帯に短し襷に長しで、しかも機種変更などのよくある手続きですら有人対応になってしまうなど、中途半端すぎてオンライン専用のメリットを感じられないのが残念だ。

余談

余談は執筆当時の内容。後で変更等された事項にあえて触れておらず、そもそも余談なので、重要なことは書いていない。古い話に興味が無い人は読み飛ばしていただきたい。

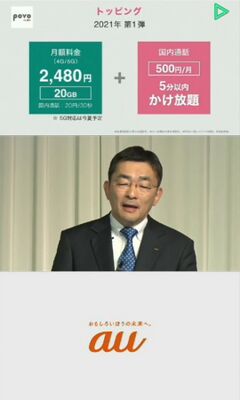

発表会の様子

KDDIでは動画配信をauやKDDIのYouTubeチャンネルでも提供しているが、今回の発表会はLINE限定で配信された。

「若者向け」とは言っていなかったが、発表会中に流されたキービジュアル(右図)やプロモーション動画を見ると、若者向けをイメージしているように見える。

だからと言って配信をLINEに限定するのはどうかと思うが。

また、最初の10分くらいは何もない。いきなり「5爺」から始まるのもどうかと思う(^^;

「みんなってエブリワン」も意味わからない…大事なことだから2回言いましたってこと?(-_-;

まあ、若者向けを想定して作ったけれど、誰でも使えるよ、ということだろうか?

- 本日10:00より「au新料金発表会」をLINEのau公式アカウント、LINE LIVEで中継いたします。

- 20GBが月額2,480円、auのオンライン専用の新料金「povo (ポヴォ)」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

- au、データ使い放題の新料金プラン「使い放題MAX 5G」「使い放題MAX 4G」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

- UQ mobile、ひとりでもおトクな「くりこしプラン」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

盛り合わせコースメニューからトッピングへ

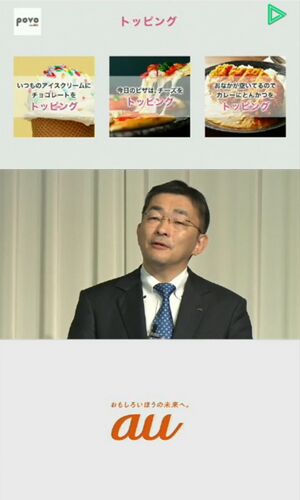

価格以外にpovoの特徴になっている「追加トッピング」。従来ならば「オプション」と呼んできた(その方がわかりやすいと考えて本稿でもそう呼んでいる)が、単なる読み替え以上の意味がありそうだ。

発表会ではファストフードの「トッピング」をイメージすると言っていたが(右図)、ここに大きなヒントがあるように思う。

例えば日本発のファストフード「駅そば」では、基本の「かけそば」は安く提供して、天ぷらや卵などを乗せられるようにし、多様な客の要望に応えつつ利益を高めていくビジネスモデルがある。

こうしたビジネスモデルに倣って、基本の通信サービスは必要最小限までアンバンドルした素の「かけそば」を廉価に提供し、ここに揚げ玉を乗せるのか天ぷらを乗せるのかは随時ユーザーが選べるようにしたわけだ。キャリアは魅力的な「トッピング」を提供することで、多様なユーザの要望に応えつつ、利益を伸ばすことができる。

2021年3月の開始当初は、通話定額などの定番メニューが「トッピング」として提供されるが、この「トッピング」は追加予定とされており、通話・通信に限らず動画配信なども提供されるイメージが示されていた(右図)。

つまり、従来得意としてきたコンテンツの盛り合わせを捨て去ったわけではなく、分解(アンバンドル)して必要な時に必要なだけ乗せられるようにして、結果としてARPUを高めていく方針を採っているわけだ。ここに大きな転換がある。

auはここ数年、NetflixやTELASAといった嗜好性の高い動画配信サービスをバンドルした料金プランを投入して高ARPUを維持する施策を採ってきた。

しかし競合のNTTドコモが大胆に値下げした ahamo を発表し、市場の雰囲気が一変した2020年12月にも、KDDIは空気を読まずにamazonプライムまで盛り合わせた高ARPUプランを発表し、一部から大顰蹙を買った。

もっとも、顰蹙を買ったコンテンツ盛り合わせプランは「店頭では非常に順調に契約していただいている」そうだ。コン盛りプランが一定の評価を得ているなら、それも継続すればいいだろうし、全否定されているわけではないと思うが、それだけではダメだということで、12月の発表は批判を呼んだのだろう。

そうした声はしっかり受け止められたようで、今回、従来とは真逆の徹底的にシンプル化した高コスパサービスが発表された。最後発ながら通話定額もアンバンドル化することで、しっかりインパクトを出してきた。これは素直に歓迎されるのではと思う。

もっとも、ahamo への対抗は不可避だったろうし、むしろドコモに触発されて社内は盛り上がったという。それにソフトバンクのように内容を揃えただけのプランをぶつけても、最後発だけに(LINEという切り札も無いし)インパクトは薄くなってしまう。その点、通話定額までアンバンドル化して低価格化を図ったことは素直に評価されそうに思う。

徹底的にアンバンドル化した「新発想の料金プラン」povo を発表するに至ったのは、これまでコテコテのコン盛りプランを続々と投入してきた同社からすれば、まさに「新発想」といえそうだが、同社はコテコテコンテンツを捨て去ったわけではなく、提供方法を変えたわけだ。

ただしこれは、Google play や Apple Music、Amazonプライムなどの「GAFA」をはじめとする強豪がひしめきレッドオーシャン化しつつあるコンテンツ再販・仲介市場に、キャリアが参入することを意味する。

また、スマート留守電などのサードパーティが提供する各種サービスをキャリアが販売する取り組みは、MVNOが先行していた領域でもある。必ずしも新しい考え方ではないが、影響力の大きい大手キャリアがここに本格参入するインパクトは小さくないだろう。総務省が競争政策として育ててきたMVNO市場を、政府の安易な口先介入により破壊しかねない懸念が増々高まった感がある。

こう書いた直後にも、総務大臣ともあろう者がまた余計な口を挟んで不興を買っていたようだ。監督官庁の権限をちらつかせながら民間事業の一挙手一投足を縛るかのような口先介入をすることは、みっともないだけに留まらず、そもそも自由でも民主的でもない。逆に企業努力を削ぎ、市場の健全な発展を阻害することになるだろう。

ともあれ、コンテンツ配信市場と格安SIM市場、この2つの市場環境がどのように変化するのか、注視したい。

実態はauの1プラン

筆者は開始日に早速契約してみたが、新規契約からeSIMの利用開始まではスムースだった。

しかし、eSIMの場合は他機種に移し替えたいときに再発行する必要があるが、その手続きはオンラインではできず、つながらないコールセンターに電話する必要があるもので、正直がっかりした。

ahamoは「ドコモの1プラン」と言いながらサブブランドの立て付けになっていて独自のサイトを構築していたし、LINEMOはワイモバイルのシステムを流用したようだがeSIMの再発行などにもしっかりオンラインで対応していた。

一方、povoは実際に契約してみると、auの1プランのような扱いになっていた。

auの契約管理システムをそのまま使っているようで、契約変更や内容確認などを行うときに、いちいちauの顧客管理システムに接続される。鳴り物入りで始まった「トッピング」にしても、通話のトッピングはauの通話オプション同様の扱いになっていた。

ただし解約手続きだけは独自のUIが構築されていた(笑)。auは頑なにオンラインでの解約手続きを渋っているからね…

それが必ずしも悪いということではないが、povoではSIMカードの交換(普通のSIMカードならともかく、eSIMでは機種を変える度に再発行が必要)などをいちいちコールセンターで処理するものだから、緩慢で面倒。オンライン専用ブランドという体裁だが、実態としてはauの1プラン(ただしオンラインのメリットが薄く、デメリットが目立つ劣化版)になってしまっている。

楽天モバイルはメンテナンス中以外は24時間いつでもeSIM再発行手続きができるし、ワイモバイルやLINEMOは日中のみだがオンラインですぐに手続きできるのに対し、povoは使いにくいと感じてしまう。オンライン専用ブランドなのだから、店頭サポート不要なユーザーに使いやすい契約システムを提供すべきだろう。

もっとも、周到に準備したahamo(しかもeSIMには未対応だった)と違い、auは競争上駆け込みで間に合わせたのだろうから、当初は準備が間に合わず、システム的なところは追々準備するつもりなのかもしれないが、今のところ、準備不足のまま見切り発車した感が否めない。

データ通信は快適に使えるので一般的な利用者には問題ないだろうが、何かある度にコールセンターに電話せねばならないので、使い勝手はオンラインの良さを十分に発揮できていないと感じた。

auでは2021年 8月26日からeSIMのオンライン手続きに対応したので、povoもじきにオンライン手続きに対応するのではと期待していたが、結局、povo 2.0 が始まって povo 1.0 の新規契約が打ち切られるまで、何も変わらなかった(2021年10月時点でも有人対応のまま)。 今後、改修される可能性がゼロではないだろうが、新規契約を打ち切ったサービスに開発リソースを投入するとも考えにくく、残念だが povo 1.0 の改良はあまり期待できないだろうと思う。

しかしこれ(povoは後回し)では、「オンライン専用」のデメリットばかりが目立ってメリットが薄くなってしまい、看板倒れだ。かたや「オンライン専用」としてしっかりシステムを整えているLINEMOなどの方が上手に映る。

「今はUQモバイルに力を入れている」

2021年 7月30日に開催された四半期決算発表会でpovoについて問われた高橋社長は、「プロモーションを分散させてもよくないので今はUQモバイルのでんきセット割に力を入れている」と応じたようで、やはりpovoは後回しになっている様子が覗えた。

とはいえ、「povoは私個人として非常に思い入れがあるので、今すぐお話しできることはありませんが、今後にご期待いただければ」とも付け加えていたようだ。

元々は、2020年10月に提携発表されたシンガポール・Circles Asia のノウハウを取り入れて展開する予定だった「KDDI Digital Life」の流れを汲んでおり、povoのUIは Circles Asia のノウハウを使って構築されるとされている。

今のところ povo (1.0) には目立った特徴はなく、au・UQの2本柱の間に埋没している感もあるが、今後、auともUQとも違った特徴が出てくるものと期待したい。

筆者も、一般向けにはUQモバイルの方を勧めるが※、個人的にはpovoに期待して加入したこともあって、進展に期待しているのだが、この様子だとしばらくは後回しになってしまうのだろうか。

ようやくpovoにも力を入れられる?

povo登場からおよそ半年経った2021年 9月13日、「povo 2.0」が発表された。同じ「povo」ブランドを冠しているが、中身は別物になっていて驚いた。

「povo 2.0」の登場を受けて、これまでpovoと呼ばれていた物は「povo 1.0」に改められることになった。個人的には、精々「povo 0.5」くらいの出来だったと思うが(いまだにeSIM関連の手続きなどオンラインで出来ずコールセンター扱いだし…)、それだけでなく、おそらく「povo 2.0」が、KDDIが本来目指していたオンライン専用プランの姿なのだろうと思うからだ。

実際、povo 2.0 開始とともに、povo 1.0 は新規受付を終了するという。唐突ではあったが、まあそうだろうな、とも思った。

当初の「povo」は、時の政権による自由でも民主的でもない身勝手な横槍によって歪められた官製値下げ騒動に間に合わせるために仕方なく、急ごしらえで用意した20GBプランだった。一時的な値下げの恩恵はあったにせよ、20GBはドコモの都合だし、必ずしもユーザーのニーズに合ったものではないだろう。急ごしらえで間に合わせたのだから、システム開発だってやっつけになるだろう。povo 1.0 は実に中途半端な存在だったが、ahamoやLINEMOのようにシステムトラブルを起こさなかっただけマシだったかもしれない(それだけ人気がなかったということかもしれないが(苦笑))。

実際、これまで受け皿が無かったドコモユーザーの受け皿となったahamoには一定の需要があったようだが、povo 1.0 は90万ほど、元々ワイモバイルという受け皿があったソフトバンクの LINEMO は50万契約に満たないと言われている。

しかし、“ソフトバンク”と“ワイモバイル”のように、auではUQモバイルを育てていた。その矢先に政権の横槍が入って対抗上「povo」を急ごしらえしたものの、当面はpovoよりUQ mobileに注力し、「まずUQ mobileに力を入れてモメンタムを回復する戦略を取った」ことは、間違いではないと思う。

KDDIでは子会社が運営していたUQモバイルを親会社が吸収し、長らくUQを牽引してきた三姉妹のイメージキャラクターも思い切って刷新され、システム上もauと統合されつつある。11月頃に完了見込みのようだが、ここにきて「povo 2.0」が発表されたということは、大鉈を振るうUQの刷新が一段落したということだろうか。

ユーザー目線で気になるのは、現状 povo 1.0 のシステムは中途半端で、オンライン専用と謳いながら細かな手続きは有人コールセンターに丸投げされていて使いにくい状況があるが、UQモバイルの統合が完了する12月以降、手が入るだろうか?しかし既に povo 2.0 が動き出しており、povo 2.0 のシステムもおざなりなので、今後は povo 2.0 のシステム改修が優先させるだろうか。すると、すでにオワコンとなった povo 1.0 にはもう手が入らないかもしれない…

政権の横槍でKDDIも振り回されただろうが、ユーザーにもそのツケが回っている。

画期的な完全トッピングプランだが、システムはおざなりなまま

KDDIがUQを吸収して低価格ブランドに仕立て、それが一段落しつつある2021年 9月下旬、ようやくpovoに取り組めるようになったのだろう。画期的な基本料金0円+完全トッピングプランが登場した。

まだ漠然としていた初報に触れた時点で、povo 2.0 になって生まれ変わったように攻めたプランを出してきたものだと筆者も驚いた。以前はワイモバイルを筆頭にソフトバンク陣営が攻めていた格安市場だが、今ではすっかりUQモバイルを筆頭にKDDI陣営が攻める側に回った感がある。それだけ勢いが感じられる内容になっていた。

「povoは私個人として非常に思い入れがある」と言っていたKDDIの高橋社長は、「契約してからお客にアプローチし続けるプランを、どうしてもやりたかった。povo2.0で、お客との接し方を見つめ直した」と語っていたようだが、基本料0円※の完全トッピングに踏み込んだところから、その心意気が伝わってくる。

しかし、基本設計はよく練られていると思うのだが、LINEMOと楽天モバイルを意識しつつ、UQモバイルとのすみ分けに苦心した様子もうかがえる。その副作用として、月間3GB以下で長く使えるトッピングが無いことと、月間3GB~20GBの間が無い。これでは、多くのお客のニーズに応えているとは言い難い。

もっとも、月間3GB以下と5GB~10GBくらいはMVNOの領域なので、IIJmioなど各社のプランが充実していてユーザーニーズは満たされているし、ここを積極的に攻めるのは(総務省の競争政策に触れるので)あまり賢明ではないという判断があったのかもしれない。

そのため、povo 1.0 で充足している人が povo 2.0 へ移行するのはあまり得策でない。「全員に「あなただけ」の最適なプランを。」と謳われている割りに、現状の povo 2.0 が得になる人はごく限られるだろう。

実際、2021年 9月27日(開始2日前!)にようやく出てきた具体的な内容を見て、よく考えたなと感心するとともに、まだ月額課金の呪縛から抜け出せていないなと思った。 客に寄り添っているなら、データ20GB/60GBの有効期限を30日/90日にはしなかったと思う。

「データ20GB追加」の有効期限を40日ないし45日にすれば、買いやすくなるのに。

同様に、「データ60GB追加」の有効期限は120日にすべきだと思う。

これだけで、用途がぐっと広がったのに…

現状の povo 2.0 がお得になる人は、データをガンガン使いたい人か、少ししか使わない人、予備として入れておきたい人に限られてくると思う。 (povo 1.0 に加入できなくなったので、これから新規契約する20GB前後の人も視野に入ってはくるが。)

筆者は迷わず新規契約して iPad mini のeSIMに入れたが、普段はワイモバイルのシェアプランを使っているので、SBが圏外になる場所(尾瀬や山奥の温泉宿など)で使うことを想定している。

ところが、KDDI曰く、iPadは動作保証外だと言う。すると、いったい誰得なのだろう?

言い換えると、現状の povo 2.0 で、メインのスマートフォンで使うには何かと物足りないのだ。

例えば、着信転送が切り捨てられてしまった。暗証番号を使うサービスなので切ったのかもしれないが、これを月額55円~110円くらいの継続課金トッピングにしてもいいから(またはスマート留守電とセットで30日290円くらいのトッピングにしても良いと思うが)残したら良かったのにと思う。 今はiPhoneなどの留守電機能が無い端末も多いし、iPadを動作保証外にする=スマートフォンで通話にも使ってほしいと思っているのなら尚のこと、せっかく他社にない povo 1.0 の特長であった着信転送は切り捨てるべきではなかったろう。

テザリングやデータ端末でデータ通信を月々20GB以上使いたい人は、povoのデータ単価は大手の中では最安値なので、4G・5Gをこの価格で安定して使えるのは価値があると思う(楽天回線が安定して使える場所にしか行かない人に限れば、楽天モバイルも選択肢になるとは思うが、そういう人は限られるだろう)。

ところが、povo 2.0 はiPadを含むデータ端末に対応していないのだから、いかがなものだろう。povo 2.0 で用意しているコンテンツトッピング(動画コンテンツ)の視聴には、スマートフォンよりも大画面のタブレット端末の方が向いているだろうに。そもそも、ソフトバンクが「データ通信専用50GBプラン」を出してきたことも、意識していないのだろうか。

このように具体的な内容には中途半端さや矛盾を感じるものの、今はまだ万人向けではないオンライン専用ブランドを、将来の軸になるものとして育てようとしている姿勢は応援したい。

ところが、eSIMの機種変更時に必須のSIM交換が有料(当面の間は無料となっているが)で、しかも手続きは有人チャットのみで、非常に使いにくいため、現状ではよほど詳しい人以外には勧められない状況だ。eSIM交換が完全無料の楽天モバイルやLINEMOより見劣りするし、「オンライン限定」と謳いながら有人対応を残すのは、キャリアの都合で使いにくくしているようにも見えてしまう。eSIMのインストールもアクティベーションコードのコピペではなく、UQモバイルや楽天モバイルのようにアプリで対応すべきだろう。

このように、オンライン専用プランを支えるシステムは、まだまだ全然なっていない。

povo 2.0 を含むオンライン専用プランは、今はまだ玄人向けの域を出ていないのだから、UQと客層・用途が被らないだろう。どんどんいけ、と思うのだが、システムのおざなりぶりを見ていると、期待していいのだろうか?と疑問に感じてしまう側面もある。

せっかくオンライン専用ブランドとして企画したのに、フタを開けたらドコモの1プランに成り下がってしまったahamo。後追いながらシステムの完成度では先行したものの、攻めあぐねたのかプランがまだワイモバイルの劣化コピーでしかないLINEMO。それらに比べてプラン構成は特徴的ではあるが、システムの完成度が低すぎて使いづらいpovo。

今はどこか中途半端で残念な三すくみになってしまっているが、ここを突破して、完全オンラインを求めるユーザーに寄り添った使いやすいオンライン専用プランが登場することを待ち望んでいる。

- povo、基本料0円から始まるオールトッピング「povo2.0」を提供開始(KDDI、2021年 9月13日)

- KDDIが楽天モバイル潰し、「povo2.0」で基本料0円に(日経XTECH、2021年 9月13日)

- KDDIがpovoで渾身の一撃、「月額0円」は価格圧搾でアウトかセーフか(日経XTECH、2021年 9月15日)

- KDDI「povo2.0」の新しさ、月額課金の呪縛解くか(日経XTECH、2021年 9月22日)

- 石野純也のMobile Eye 大幅リニューアルした「povo2.0」のインパクト 楽天モバイルにも影響あり?(ITmedia Mobile、2021年 9月25日)

- povo、基本料0円から始めるオールトッピング「povo2.0」を9月29日から提供開始(KDDI、2021年 9月27日)

コン盛りプランが「お得なきっぷ」に進化?

povoをアンバンドル化した一方で、auのコン盛りプランも拡充されている。

従来の盛り合わせプランでは、コンテンツのほぼ全てを利用しないとお得感が無い料金設定になっていたが、2022年 2月に改定される「使い放題MAX 5G/4G ALL STARパック」では、全てのコンテンツを利用すると通信料が無料に近くなる料金設定になっている。

従来は単に人気のコンテンツをバルク契約で若干割安に仕入れてバンドルし、通信契約の販促・縛りに使っている感じだったが、ここまで来ると、ビジネスモデルが「お得なきっぷ」のように進化してきた感がある。

例えばJR東日本の「週末パス」やJR東海の「乗り鉄☆たびきっぷ」では、JRのみならず私鉄各社の乗り放題がセットになっている。全て乗れば激安だが、実際に乗る範囲はおのずと限られてくるものだから、JR+αの乗車で充分元を取れる価格設定になっている。

参加している地方の鉄道会社からみると、定価(自社で発売している価格)に比べて大幅に安く乗り放題を提供しているのだが、「週末パス」などの売れる枚数は桁違いに多いので、参加することで収益が出る仕組みになっている(こうした仕組みは「発券清算」と呼ばれる。逆に利用されなければ収入にならない「関西1デイパス」などは「着札清算」)。

つまり発売元は商品の魅力向上や自社サービスの販促ができるし、乗客にもお得だし、地方鉄道各社にとっても収益機会の拡大につながる win-win-win な商品に仕上がっているわけだ。

今回のau「ALL STARパック」の拡充にも、同じことが言えそうだ。コンテンツ提供各社は定価ではなく、だいぶ安い価格でauにサービスを提供していて、それらをauが組み合わせて再販しているのだろう。

利用者目線では、多くのコンテンツを個別に契約するよりも安く利用できるが、いくら多くのコンテンツが見放題になっても、1人の可処分時間が増えるわけではないから、コンテンツの選択肢が増えるほど、1サービスあたりの利用時間は減ってくるだろう。

また、顧客と接点を持つauが販売してくれることで、コンテンツ提供会社にとっては広告や発売にかかる営業コストを圧縮できるのみならず、さほど使わない人からも薄く広く料金を取れる。利用者との接点が得られることにもなるから、auのコン盛りプランが売れれば売れるほど、マイナーなコンテンツ提供会社は安く卸しても収益を得られるようになるだろう。

auにとっては、価格据置でコンテンツが増えれば、(実際にはあまり使われなくても)商品の魅力向上につながる。

裏返せば、この仕組みはauのコン盛りプランが桁違いにたくさん売れる必要がある。従来のように、コンテンツごとに異なる料金プランにしてカツカツの料金を設定していたのでは、auがユーザーを縛る意味しかない。

ところが大胆に盛り合わせてお得感を醸成しつつ、数を販売することで、コンテンツ提供側が安く提供しても収益を得られるようになる。一見するとどちらも同じバンドルプランだが、従来のと今回のとでは性格が異なってくるわけだ。

利用者にとっては、料金据置でコンテンツの選択肢が増えれば多少なりとも嬉しだろう。 auにとっては、自社のARPU上昇やデータ通信の販売促進に加え、「解約率が低い」そうだから、まさにwin-win-winといったところだろう。

もちろん、皆が動画配信に魅力を感じるわけではない。筆者はテレビも動画配信も見ないのでauのプランに魅力を感じないが、そういう人も少なくないだろう。たくさん見る人にはバンドルプランが好評でも、バンドルプランばかりでは、テレビや動画を見ない人が離れてしまう。そうしたユーザーをつなぎ留めるのが UQモバイル や povo 2.0 なのだろう。

DAZNの月額料金値上げが話題のようだが、povo 2.0 のコンテンツトッピング(DAZN見放題7日間760円、データ通信付き)は当面、値上げされないそうだ※。これはDAZNを安く仕入れて、自由に販売できる契約を取り付けたから実現できているのだろう。

コンテンツを大量消費するユーザー向けにはauを、コンテンツは少ししか見ない/全く見ない人にはpovoやUQをと、うまくすみ分けができてきた感がある。

過去を振り返って最も大きな通信障害

2022年 7月 2日午前1:35から 4日にかけて、au網が実質使えなくなる障害が発生した。実際の障害対応は4日の昼頃に一段落したようで、4日の15時頃に規制を解除して、その後はしばらく様子を見た後、翌5日の15:36にて終息となった。復旧後に様子を見ていた時間を除いて、約62時間にわたって通信規制等の影響が生じていたことになる。

KDDIの高橋社長は「過去を振り返って最も大きな通信障害」と述べていたようだが、影響回線数(最大約3915万回線)と期間を掛け合わせたら、きっとそうなるのだろうなと思った。

「宅急便」のヤマト運輸や、JR貨物の荷役作業、路線バス※の運行管理やバスロケ、決済端末など、社会インフラにも影響が出ていた。

筆者の手元でも、IIJmio「タイプA」と povo 2.0 の回線が影響を受けて使えなくなっていた。2日の朝時点で異常に気づいたものの、一時的な端末の不具合かと思って※端末を再起動して放っておいたのだが、昼頃にまた圏外になっていることに気づき、auの通信障害情報を見たら、「(7月2日 03時00分現在)au携帯電話サービスがご利用しづらい状況について」といった情報がずらっと出てきて、ああ只事ではなさそうだと思い、予備回線に切り替えた※。

その後、2021年10月14日のドコモのように再接続による輻輳が起きかねないと心配していた(ため、しばらく予備回線を使っていた)が、昨年のドコモの反省を活かしたのかauは復旧報をなかなか出さず慎重に対処している様子だったので感心した。

au網を使うMVNOにも今回は情報が届いていたようで、IIJmioなどは障害情報を適宜掲載していた。昨年のドコモの時には直接契約しているMVNO・MVNEにすら情報が届かず置き去りにされていたので、今回のKDDIはドコモよりも情報共有をしっかりしていたように見受けられる。

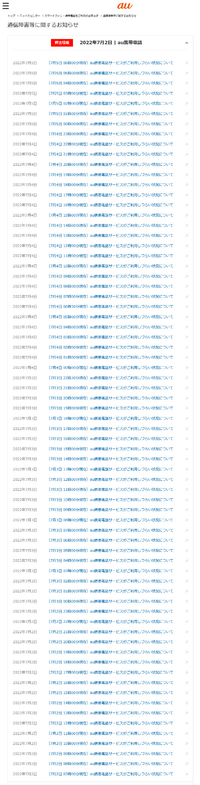

ユーザー向けにもauの障害情報が日中ほぼ毎時追加掲載されていたので(右図)時々見ていたが、4日15時までは「流量制御などの対処を講じているため、音声通話がご利用しづらい状況が継続しております。」と記載されていたのに対し、4日16時に「音声通話・データ通信含め全国的にほぼ回復」と変わったので、このあたりで一段落したのだろう。4日17時過ぎ頃に回線を戻してみたら、データ通信も通話発信もできるようになっていた。

よって、筆者が使えなかった時間は2日の未明から4日の17時頃までの約64時間となる。予備回線があったから全く困ることはなかったが、auを1回線しか持っていなかった人は大変だったのではと思う。

気になる原因は、多摩市にある古い方の拠点で行ったルーター交換が発端になったようだが、大規模ネットワークを運営していれば定期的なシステムメンテの一環で行うような作業だから、今回だけ大規模輻輳に至った原因は不明。今後の調査報告を待ちたいが、複合要因だったのかもしれない。

もうひとつ、筆者が見ていて感心したのは、同社経営陣の対応。昨年のドコモの時には影響を小さく見せよう、穏便に済ませようとでも考えていそうなのらりくらりとした印象があったが、今回の高橋社長の受け答えは的確かつ真摯だったのが印象的だった。

経過情報が逐次出てくるのも、鉄道などではごく当たり前だが、通信業界では珍しい取り組みだったのではと思う。

また、ドコモの時にはテレビがデマを流して余計な輻輳を引き起こす一幕もあったが、今回はその反省を踏まえて情報を慎重に出していたのだろう。同社としては一刻も早く復旧報を出したいところだろうが、焦らず踏み止まっていた様子を見ると、賢明ではあるが難しい対応を、現場と経営陣が一緒に頑張ったのだろうと思う。

一方、同社は主にホームページの「お知らせ」欄とtwitterを使って情報発信していたようだ。「お知らせ」欄とtwitterでは頻繁に情報発信して頑張っていたが、auショップにユーザーが殺到するなどの混乱もあったようだ。思うに、ホームページは一見すると平常運転のようだった※ので、トップの一番目立つ場所に障害情報(へのリンク)を載せるなどしないと、奥の方にある「お知らせ」欄やtwitterなどに辿り着けなかった人も少なくなかったのではなかろうか。

とはいえ、管理部門が休みの土日に起きた障害なので、ホームページの大幅な変更は難しかったのだろうと思う。だからこそ、鉄道会社などを見習って、ホームページの一番目立つ場所に運行情報ならぬ運用情報欄を常時目立つ場所に用意しておくとか、普段iPhoneの宣伝が流れているような最も目立つ場所を活用するなどして、周知を工夫する余地はあるのではと思った。

そもそも障害を起こさないに越したことはないのだが、どんなに万全な対策をしても、意外なところで障害は起きてしまうだろう。鉄道がそうであるように、障害が起きた時にもユーザーが判断・対応できるよう、キャリアには情報をしっかり出すことはもちろん、通信障害は起きる(ことがある)という前提に立って、日頃からユーザーが運用情報を取りに行ける定位置を作って周知する必要があるように感じられた。

また、監督官庁の役割も大きいだろう。無責任に文句を言うのは簡単だが、責任ある監督官庁が口先ばかりの他人事ではいただけない。所管している端末の技術基準の見直しとか、鉄道などを見習って不通時の振替(ローミング)を推進する※といった、もっと取り組むべき建設的な対策があるだろう。

例えば韓国では2020年から災害時ローミングが稼働しているそうだが、日本では以前少し議論が出たものの萎んでしまった。

デュアルSIMを安心して使えるようにすることも、ユーザーの備えを促す対策になるだろう。しかし、つい半年ほど前に問題になった緊急通報に関する不具合も思いのほか蔓延していたのに、後追いでメーカーがファーム対応したらそれで終わり?デュアルSIMを想定できていない古い技術基準はそろそろ見直しが必要なのではと思うし、警察庁などとの間に入って緊急通報の動作検証をしやすくする取り組みも必要では?政府がすべきことは山積みだと思うのだが。

ユーザーができることとしては、今はこれだけ格安プランが充実しているのだし、デュアルSIM対応機種も増えたのだから、そろそろ予備回線を持つことを考えたらいいと思う。もちろん、2日くらい通信できなくても問題ないよという人は不要だが、今回困った人、毎日の生活に通信が欠かせないと思っている人は、前向きに検討すべきだ。

制御が難しい巨大ネットワークを運営する苦労は並大抵ではないし、しかも通信分野はおよそ10年毎に新技術に刷新されるドッグイヤーな業界だから、障害を予期して対策を立てることも難しいだろう。通信事業者に頑張ってもらうことはもちろんだが、ユーザーにも監督官庁にも、できる対策がありそうに思う。

- KDDI高橋社長が通信障害を陳謝、原因はコアルーター交換時の不具合とアクセス集中(日経XTECH、2022年 7月 3日)

- KDDI大規模通信障害の裏側、3つの不具合連鎖で影響長期化(日経XTECH、2022年 7月 3日)

- 本田雅一の時事想々 au通信障害で起きた“負のスパイラル” 「おかけになった番号は現在……」に至るまで(ITmediaビジネスオンライン、2022年 7月 3日)

- 「au大規模通信障害」はKDDIだけの問題ではない 輻輳を防ぐための技術基準見直しも必要か?(東洋経済オンライン、2022年 7月 4日)

- KDDI通信障害で新事実、長期化の背景にVoLTE交換機から加入者DBへの過剰信号(日経XTECH、2022年 7月 4日)

- KDDIの通信障害なぜ長期化した? 過去の障害で得た知見も通用せず(ITmedia Mobile、2022年 7月 4日)

- 「au通信障害」KDDIの会見質疑詳報、なぜここまで障害が長引いたのか? スマホ時代の課題とは?(ケータイWatch、2022年 7月 5日)

- 「au通信障害」完全復旧のKDDI会見質疑詳報、総務省幹部も入った復旧作業の舞台裏は(ケータイWatch、2022年 7月 5日)

- au/UQ mobile/povo携帯電話の通信障害は解消 焦点は「再発防止策」と「情報周知」に(ITmedia Mobile、2022年 7月 6日)

- KDDI通信障害、ローミングの課題浮き彫りに 官民の危機感共有問われる(京都新聞、2022年 7月 6日)

- モバイル一刀両断 KDDI通信障害で思い出すソフトバンク社長の提言、ウクライナでも効果を確認(日経XTECH、2022年 7月 6日)

- KDDIが開けたネットワーク社会の「パンドラの箱」(日本経済新聞、2022年 7月 6日)

- モバイル一刀両断 KDDI通信障害の報告書で見えた地獄絵図、痛恨のミスから次々と事態が悪化(日経XTECH、2022年10月12日)

- モバイル一刀両断 大規模通信障害での周知広報は悪評だらけ、総務省でルール作り始まるも課題山積(日経XTECH、2022年10月26日)

- 非常時の緊急通報は、呼び返し可能な「フルローミング」で実現 総務省が報告書をとりまとめ(ITmedia Mobile、2022年11月16日)

- 堀越功の次世代通信羅針盤 KDDI・NTT西日本・楽天、相次ぐ大規模障害で浮かび上がる3つの共通リスク(日経XTECH、2022年11月29日)

- データを含めたローミングを目指す――総務省の「非常時ローミング」の第1次報告書案を作成 意見を募集中(ITmedia Mobile、2022年11月29日)

- 2023年携帯電話業界展望 携帯電話業界座談会(5)通信事業者は最悪事態の想定を、大規模障害「地獄絵図」の教訓とは(日経XTECH、2023年 1月20日)

約款返金と「お詫び返金」

7月29日に、大規模障害の報告と補償内容が公表された。

気になる障害の原因は、日常のメンテナンスにおいて作業手順書の新旧を取り違えた人為ミスとのことだった。

もちろんこうした人為ミスは起きないようにしてほしいが、KDDIの障害について尋ねられたソフトバンクの宮川社長も対岸の火事ではなく自分事だと認識していると述べていた※ように、KDDIに限った特殊事例ではなく、複雑化した通信サービスでは起こり得る問題と認識しておくべきだろう。

障害時の情報開示はドコモの時よりも改善していた。高橋社長の説明には安心感があったし、ドコモはマスコミのみを相手にする閉じた報告会だった(一般ユーザーには資料の公開すらされず蚊帳の外だった)のに対し、KDDIはホームページのトップにリンクを置いて特設ページを開設するとともに、説明会および質疑の様子はYouTubeでも配信し、マスコミのみならず一般ユーザーにも届けられるなど、情報開示の面ではドコモよりも格段に改善されていた。そのYouTubeの視聴数は6桁にのぼったから(29日夜時点)、一般ユーザーの関心の高さがうかがえる。先に閉鎖的な対応をしたドコモも(もちろん他社も)見習うべきだろう。

もうひとつ話題になっていた補償については、今回の障害では音声通話が丸2日(48時間)以上にわたり規制されたことから、音声通話のみの(いわゆるガラケーの)契約者には約款に基づき基本料金の2日分が返金されることになった。

一方、音声+データ通信(一般的なスマートフォンはこちら)の契約者には、約款返金は無いが、「お詫び返金」として一律200円(税抜)が返金されることになった。

ガラケー契約は数も少なければ料金も安いので返金額も少ないのだが、問題は後者の「お詫び返金」で、金額の多寡やMVNOへの影響など、様々な議論を呼ぶことになった。

まず、今回の障害ではVoLTE交換機(音声通話)が輻輳により使えなくなったが、データ通信網は使えていたから、タブレットやモバイルルータなど、データのみの(音声通話できない)契約にはほとんど影響がなかったので、「お詫び返金」は無い。

問題は音声+データの契約(一般的なスマートフォン等)で、人により使えたり使えなかったりしたはずだ。

Androidは機種により実装が異なるものの、音声(VoLTE)網への接続を試みて失敗すると圏外と認識されてしまい、データ通信も使えなくなる機種が多い。筆者が使っているAndroid端末もご多分に漏れず、VoLTE規制中はデータ通信もほとんど使えない状態だった。この状態だった人にデータ通信網は稼働していたからと言って約款返金も「お詫び返金」も無しとなると、反感を買うかもしれない。

一方、iPhone(iOS)は音声通話ができない状態でもデータ通信は使えていたようだ。するとLINE等も使えたから、多くのiPhoneユーザーはそこまで影響を受けなかったかもしれない。

このように機種によって状況が大きく異なっていたことが、スマートフォン対応の難しさだと思う。

また、「お詫び返金」の額が一律になったことも議論を呼んだ。スマートフォン向けの料金プランは主にデータ通信量に応じて料金が設定されているが、今回は音声通話機能の障害なので、一律としたのだろう。しかし多くのAndroidユーザーはデータ通信も使えなかったのだから、Android機種で「使い放題MAX」などを使っているユーザーは物足りなさを感じたかもしれない。一方、iPhoneユーザーで月額料金が安い少容量プランを契約している人には、200円もの返金はむしろ多いと感じたかもしれない。

MVNOでも「お詫び返金」、原資はどこから?

au回線を使うMVNOのユーザーにも同じ障害が起きていたが、MVNOのサービスはKDDIが直接提供しているものではないため、MVNOユーザーへの「お詫び返金」は無しとされた。まあそれはある意味当然だが、ユーザーが受けた影響は同じなので、ユーザー目線では釈然としない人もいたかもしれない。障害により損害を受けた被害者でもあるMVNO各社が自腹を切って対応に追われることになってしまった。

筆者もIIJmio「タイプA」を使っているので、KDDIの「お詫び返金」は蚊帳の外だったのだが※、29日にIIJが独自に返金するとの発表を見て驚いた。

8月5日の同社決算発表の席で話があったようで、「返金額はKDDIと足並みをそろえて200円にした」という。「早く実現したかった」(勝社長)ので、もともとKDDIに合わせる意向だったようだ。

丸2日使えなかった影響は大きいとはいえ、薄利多売のMVNOが自腹で返金するのは、厳しいものがあるだろう。IIJにおいては「圧倒的にドコモ回線が多いので、(au回線への)返金については(業績に)それほどの影響はない」ことと、「KDDIとは補償について協議を始めている」そうなので、個別交渉である程度は取り返すつもりなのだろうが、負担には違いないだろう。

ちなみに筆者は「タイプA」の4ギガプランを契約しており、月額990円(税込)。実際には他にeSIMデータを複数シェアして(束ねて)使っているのでデータ容量はもっと多く(料金はもっと高く)使っているが、「タイプA」単体で見ると月額基本料の2割もの返金額になる。

IIJmioの場合、「タイプA」(今回障害の影響を受けたKDDI回線)と「タイプD」やeSIM(今回の障害とは無縁のドコモ回線)の契約データ容量をシェアして使えることが売りのひとつなので、障害の影響度合いを測ることが難しかったことも、料金比例ではなく一律の返金額とした理由かもしれない。

他のMVNOも任意に返金を実施している所があるが、KDDI傘下のJ:COMは、一律ではなく契約内容に応じた返金額になっている。J:COMが取り扱うのはKDDI回線が多いこともあって、月額料金に応じた返金額にする方が公平感がありそうだ。

同じくKDDI傘下のBIGLOBEはドコモ回線も扱っていてシェアもできるからか、返金額は一律となっている(ただし回線毎ではなく、1IDに対し200円(税別)の返金)。

KDDIの「お詫び返金」発表から間を開けずにMVNOからも返金発表が出ていたので、KDDIと直接契約しているMVNOに対しても何かしらの「お詫び返金」の打診があったのかなと思ったのだが、後日配信された記事を見ると、そうではないようだ。MVNO最大手のIIJは個別に「KDDIとは補償の問題について協議を始めている」そうだが、小さなMVNOは経営体力はもとより、MNOと直接契約していない(MVNEを介している)所も多いことから、こうした対応は難しいだろうと思う。

MVNOは総務省の競争政策を担う事業であり、MNOとMVNOの接続約款は総務省に届出が義務付けられている。ユーザー保護の観点からも、総務省は障害時におけるMNOからMVNOへの情報提供と約款補償についても調整に入る必要があるのではと感じた。

通話ができなくても(一部の機種で)データ通信が使えていれば補償の対象にならないという約款も、昔の携帯電話ならともかく、スマートフォン全盛の時代に合っていないように感じる。ソフトバンクの決算発表会で約款見直しに関する質問が出ていたが、総務省が動かなければ約款の見直しまでは進まなさそうに感じられた。

もっとも後から小銭が返ってくることよりも、使いたい時に使えることの方が重要だ。予備回線を使いやすくするデュアルSIM対応の拡充や、非常時の事業者相互ローミングなど、補償手段の充実にこそ期待したいところだ。

- 7月2日に発生した通信障害について(2022年 7月29日)

- 通信障害に関する説明 (YouTube)

- IIJmioモバイルサービス タイプA 通信障害に対するお詫びについて(2022年 7月29日)

- mineo(Aプラン)音声通話・データ通信サービスの利用障害の補償について(2022年 7月29日)

- 「J:COM MOBILE」サービス障害に関するお詫びと返金について(2022年 7月30日)

- BIGLOBEモバイル タイプA、donedone(ドネドネ) 通信障害に対するお詫びについて(2022年 7月30日)

- NUROモバイル au回線の通信障害におけるお詫びと返金について(2022年 8月 2日)

- モバイル一刀両断 KDDI通信障害、被害者の格安スマホ事業者が持ち出しで補償対応する不条理(日経XTECH、2022年 8月 3日)

KDDIがローソンを買収(共同経営)

2024年 2月 6日、KDDIがローソンの経営に参画するという話題が飛び込んできた。この報に触れて筆者も興が乗り、更新を止めていたこの記事に久々に追記する気になった:)。

現在ローソンは株式を上場しているが、三菱商事が50.1%を持っており、親子上場になっている。KDDIも2019年度にローソンの株式を2.1%取得しているが、さらに公開買付を行い、スクイーズアウトまで行って※、出資比率を50%まで引き上げる。これらの取得手続きにかかる費用は約4971億円だそうだ。

もっとも、ローソンは年間配当を150~250円出しており、発行済株式の総数が約1億株なので、50%持てば年間75~125億円の配当が入ると期待される。配当利回り1.5%~2.5%が期待できるなら損な取引ではないだろう。

しかし、特定の事業者に近づきすぎることのリスクも考えられる。その点、コンビニ大手3社のうち7-11とファミマはKDDIと特に親密ということはないし(au PAY 加盟店くらいの間柄、それもその他大勢のひとつ程度の立ち位置)、元々KDDIは三菱系と近しいので、ローソンの経営に参画しても大きなリスク要因にはならないと踏んだのだろう。

モバイル通信サービスで膨大なキャッシュフローを擁する大手3社の経営多角化は今に始まったことではないのだが、それほどの巨額を投資してまで異業種のローソンを買って、配当が欲しいだけとは考えにくい。報に触れて、いったいKDDIは何をしたいんだろう?と思った。 ソフトバンクの宮川社長は「僕らが求めている経済圏は、もう少しオープンなかたち。特定の小売業者のDXを目指すというよりは、日本の小売業界全体のDXを目指すというのが我々の方向性。当社としてはそういう方向ではない」と言っていたそうだが、筆者の考えもそれに近かった。

6日の夕方に開催されたという記者会見の記事から、答えが少し見えてきた(個人の感想)。

今回のローソン買収(共同経営)に際し、KDDIは「リアル×デジタル×グリーン」の融合を目指すという。具体的には、「KDDIのDX知見や技術の提供によるローソンの店舗オペレーションの最適化」や「ローソンへの太陽光パネルの設置及び発電などによるCO2排出量削減」※などが掲げられている。

KDDIは、こうしたソリューションを実証展開する場(ショーケース)としてのリアル店舗に価値を感じたようだ。

こういう例は初めてではなく、2023年にKDDIがJR東の都市開発に参画したのも、リアルな実装の場を求めていたのだろう。

これは競合他社も同様で、NTTグループは東急不動産と組んで渋谷にソリューション展開の足場を得たし、ソフトバンクは本社移転を機に竹芝(浜松町)で様々な実装をしている(そういえばここも東急不動産だったな…)。

ドコモとソフトバンクがシェアサイクルをしているのも、シェアサイクルが儲かるとか交通事業に乗り出すといった理由ではなく、リアルの場でICTソリューションを実用化する実証展開の一環だろう。

一方、一般消費者向けのリアル接点としては、キャリアショップ(auショップ)もあるにはあるが、めったに行く場所ではないし(行く人でも数年毎の機種変更のときくらい?)、オンライン契約をすれば全く行く必要がない。対して、コンビニほど身近な顧客接点はそうそうない。

しかし最大手の7-11はグループ経営の柱だし、ファミマはメインバンクが三井住友銀行だし、親会社の伊藤忠は古河寄りなので距離がある。その点、元々近しい間柄にあったローソンとの縁談が円滑に運んだのだろう。

ローソンの現在の親会社である三菱商事も、傘下の菱食やCDC(食品定温物流)などの得意分野で支えてはいるが、「これ以上、追加でサポートできることについて悩んでいた」そうだ。今回の出資比率引き上げも三菱商事がKDDIに持ち掛けたものだという。これにKDDIも前向きに応じたようで、ローソンにとっては渡りに船だったのだろう。

世間一般にまず関心を集めるのはローソンでの「dポイント」などの扱いだろうが、KDDIの髙橋社長は「ドコモさんと喧嘩するつもりは全然ありません。コンビニエンスストアからすると「au PAY」だけではなくて「d払い」も「PayPay」も大切な決済手段なので、変なかたちにはならないと思います。」と述べていたようだ。提携関係を反故にされた格好になるドコモがどう判断するかはさておき※、短期的に「dポイント」や「PayPay」が排除されることはなさそうだ。

もちろん、KDDIには au PAY や Ponta の展開を強化したい思惑もあるだろうが、こうした決済や共通ポイントは特定のチェーンに頼っても広がるものではないだろう。

一方、povo 2.0 の「#ギガ活」やトッピングのような取り組みが増えることは期待できるかもしれない。「auスマートパス」でローソンを優遇する取り組みも増えるかもしれない。(あくまで脇役として。)

やや蛇足になるが、個人的に気になるのは、ローソンと日本郵便の提携関係。KDDIはヤマト運輸と近しいので、親会社がKDDIになることで、どのような影響があるのか・ないのかが気になるところ。まあ最近はヤマトも日本郵便を目の敵にしてはいないようなので、あまり影響がないかなという気はするが。

ところで、KDDIの髙橋社長は「auのために実施するのではない。そういう発想は古いので、変えなくてはならない」と言っていたそうだ※。筆者の解釈でいけば納得できるもので、むしろau(個人向け通信サービス)と紐づけたらローソン買収の合理性が説明できないように思う。

様々な記事を横断的に見ていると、髙橋社長は「そういう発想は古い」を連呼していたように見えるが(笑)、筆者の理解では、「そういう発想」とは「1万7000の拠点(ローソンが約1万4600店舗、KDDIが約2200店舗)でスマートフォンを売りたいと思っているわけでは決してありません」の部分にかかるのだろう。

おおもとの記者会見が非公開なので発言の経緯や口ぶりは伝わらないが※、髙橋社長はKDDI社内向けにも「なんでも通信サービスと絡める発想は古い」、つまり意識を変えろと言い続けていて、口癖になっているのかなと思った(もちろん記者会見に出席した記者の思考も凝り固まっていて古いのかもしれないが)。

つまるところ、KDDIは通信以外のサービスを開発する場を求めていて、ローソンを社会課題解決の実証の場(ショーケース)にしよう、そして社会課題解決型コンビニをグローバルに売り込んでいこう、という思い切った施策に見えた(筆者の感想)。

そうなると気になるのは、髙橋社長の任期中にやりきれるのか。やっていることは楽天の「Rakuten Symphony」に近い(立場は真逆だが)と思うが、楽天は三木谷氏がオーナー社長だからできるのだろう。ソフトバンクも社長がある程度務めるから、むしろこういう取り組みと親和性がありそうだ(当人にその気はなさそうだが)。でもドコモのような社長が頻繁に交代する会社にはできないことだろう。7iがそごう・西武を買って売ったように、社長が代わったら続かないものだ。

KDDIは髙橋社長が現役のうちにローソンをどこまで「デジタル×グリーン」にできるのか。まずは社内の意識改革から必要かもしれない。すぐにはできないにしても、数年後には変化が見られるのではと期待したい(少なくとも数十年といった長期にはならない/むしろ長期化したら頓挫するのではと思う)。

個人的には、ローソン自体が短期的に大きく変わるとは思わないが、短期的にはドコモがどのような反応をするのかと、通信サービスと絡めて povo 2.0 の施策に良い影響があるのかどうかが気になるところ。中期的には通信サービスから離れて、ローソンでどのような「デジタル×グリーン」展開があるのかに注目したい。

- ローソン/「KDDIとの提携後も決済はオープンにやる」一問一答(流通ニュース、2019年12月17日) ※かつてのKDDIとローソンの提携時のもの

- 三菱商事・KDDI・ローソン、資本業務提携契約を締結~「リアル×デジタル×グリーン」による新たな生活者価値の創出~(KDDI、2024年 2月 6日)

- KDDIがローソンにTOB、5000億円 三菱商事と共同経営(日本経済新聞、2024年 2月 6日)

- 「未来のコンビニをつくる」、KDDIと三菱商事がローソン共同経営で描くビジョン(ケータイWatch、2024年 2月 6日)

- KDDI髙橋社長が「ローソン海外進出のサポート絶対やりたい、日本ぽくていいでしょ?」(ケータイWatch、2024年 2月 6日)

- KDDI高橋社長「ドコモのdポイントと争う気はない」 三菱商事、ローソンとの共同会見で明言(ITmedia Mobile、2024年 2月 6日)

- KDDIがローソン株を50%取得へ、「未来のコンビニをつくっていく」(日経XTECH、2024年 2月 6日)

- 総合商社「冬の時代」に挑む 三菱商事、KDDIのローソンTOBで際立つ会計巧者ぶりと「幻の提携相手」(日経ビジネス、2024年 2月 7日)

- ローソンとのシナジーは難しい? KDDIは5000億円に見合ったリターンを得られるか(日経XTECH、2024年 2月 8日)

- 通信のミライ KDDI、ローソンTOBは「auのためじゃない」 過去最大5000億円(日経ビジネス、2024年 2月 8日)

- 小売りの未来 ローソン・KDDIが挑む「小売り×異業種」挫折の歴史 収益力や風土に溝(日経ビジネス、2024年 2月 8日)

- KDDI、「ローソン5000億出資」に浮かぶ2つの懸念 三菱商事とは“折半出資”」見えづらいリターン(東洋経済オンライン、2024年 2月13日)

- KDDI高橋社長が語る「povoのオープン化」「ローソンとの提携」 他社との決定的な違いは?(ITmedia Mobile、2024年 3月 2日)

非常時における事業者間ローミングの検討が進む

2022年に通信障害が相次いだことを受けて、総務省が始めた「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」。実際の調査検討は電気通信事業者の業界団体であるTCAが中心になって、2025年度の導入を目指して検討作業が進んでいるようだ。

2024年 3月 1日に開催された会議では、実際に起きた通信障害を例にして、ローミングによる相互補完の有効性が示されていた。

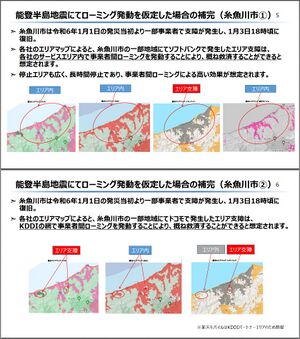

2024年元日に発生した能登半島地震では、局地的に甚大な被害が発生し、発災より1週間ほど通信事業者のスタッフが現地入りできない場所もあったが、必ずしも全キャリアが全エリアで通信障害に見舞われたわけではなかった。

例えば右図の新潟県糸魚川市ではソフトバンクとドコモで障害が発生したが、auと楽天は通常稼働しており、通信障害時ローミングにより補完が可能であったと考えられる。

このような災害はもう起きてほしくはないが、起きることを想定して備えておく必要がある。通信障害時のローミング等による補完策が大変有意義であることが示された。ぜひ実現してほしい。

非常時における事業者間ローミングは「フルローミング」方式と「緊急通報のみ」方式の2通りで検討が進められており、両方式を実施する方針のようだが、調査が進み、具体的な課題も出てきているようだ。

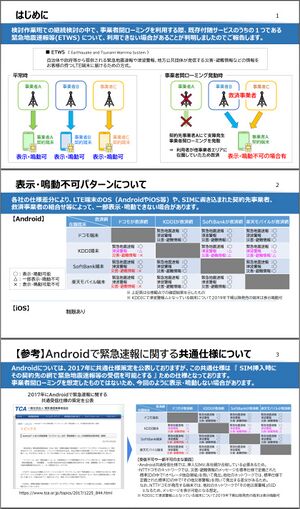

例えば、ローミング中に緊急地震速報等(ETWS)が受信できなくなる可能性が示されていた(右図、2024年 3月 1日に開催された会議の公開資料より引用)。

具体的には、災害・避難情報をドコモだけが「オペレータ独自領域」を使って送信している(他社は標準IDの「その他災害警報」で送信している)ため、ドコモ以外が販売するAndroid機種でドコモ回線SIMを使っていると「災害・避難情報」を受信できないのだそうだ。

携帯電話・スマートフォンの普及が進んだ昨今、防災無線が聞こえない場所や天候でも避難勧告・指示等を配信できることから、「災害・避難情報」が活用される傾向にある。こう言うのも何だが、緊急地震速報よりも避難情報の方が重要かもしれない。

しかしこの問題はMVNO(ドコモ回線)でSIMフリー端末や他社端末を使っている時にも起きるだろうが、これまで原因が開示されていなかった。今回総務省が音頭を取って調査検討が為されたことによって、初めて内幕が明らかになった。事業者間ローミングのみならず、MVNOユーザーにとっても解決してほしい問題ではなかろうか。

一方、iOSにも制限があるが、具体的な制限はAppleの要請より非開示とされた。ユーザーの安全を軽視したAppleの秘密主義にも困ったものだが、総務省は強い姿勢で情報開示を求める必要があるのではなかろうか。

情報が公開されることで、端末のソフトウェア改修も進みやすくなることだろう。古い機種まで改修するのは難しいだろうが、せめて現在サポート中の機種や今後発売される機種では対応されるように、情報開示を期待したい。

このようにローミング以外にも効果が表れているが、肝心の非常時ローミングは2025年度の導入目標に向けて、大きな遅れなく進捗しているようだ。成果に期待したい。

参考リンク

- 本日10:00より「au新料金発表会」をLINEのau公式アカウント、LINE LIVEで中継いたします。

- 20GBが月額2,480円、auのオンライン専用の新料金「povo (ポヴォ)」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

- au、データ使い放題の新料金プラン「使い放題MAX 5G」「使い放題MAX 4G」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

- UQ mobile、ひとりでもおトクな「くりこしプラン」を提供(KDDI、2021年 1月13日)

- KDDI、オンライン特化のMVNO新会社「KDDI Digital Life」を設立(KDDI、2020年10月30日)

- 新発想の料金プラン「povo(ポヴォ)」誕生 (YouTube)

- povo、3月23日から提供開始(KDDI、2021年 2月25日)

- au Style・auショップで「店頭設定サポート」を提供開始(KDDI、2021年 2月25日)

- 「携帯電話番号ポータビリティ」の手数料を廃止(2021年4月1日より)

- 通信サービスの選択における利便性向上に向け、「au」と「UQ mobile」のブランド間の移行を円滑化(2021年夏以降)

- povo、5Gサービスを9月14日から開始(KDDI、2021年 8月27日)

- povo、基本料0円から始めるオールトッピング「povo2.0」を9月29日から提供開始(KDDI、2021年 9月27日)

- MNPの手続きにおけるワンストップ対応を開始(KDDI、2023年 5月19日)

- 携帯電話がご利用いただける尾瀬国立公園の山小屋

- auの5Gが山手線の駅周辺でつながる!JR神田駅周辺のスマホ電波対策を密着取材(2021年 3月29日)

- 鉄道17路線で5Gが利用可能に~「鉄道路線5G化」宣言第3弾、JR東海道線・名鉄名古屋本線などを追加~(2022年 1月25日)

- KDDIから異例の「eSIM特化」新格安SIMが登場へ ── KDDIが第5の通信ブランドを作る理由(BUSINESS INSIDER、2020年11月 2日)

- 知られざるKDDIの代理店施策の全貌 au、表向き値下げでも「面従腹背」の衝撃実態(週刊東洋経済プラス、2021年 3月14日)

- auの「povo」本日23日スタート! 担当者が語る「トッピング」が目指す姿(ケータイWatch、2021年 3月23日)

- au「povoは集客装置」、店に不適切販売指示の罪 景表法、独禁法、電気通信法に違反のおそれも(東洋経済オンライン、2021年 4月 9日)

- ドコモは積極的、auは慎重――携帯電話回線の「Web解約」受け付け、各社の状況は?(ITmedia Mobile、2021年 4月26日)

- 「auの信頼度爆上がり」通信障害でも社長の“有能さ”に驚く声多数 一方で「まだ圏外だぞ…」など報告続く(ねとらぼ、2022年 7月 4日)

- 「povoの契約数は?」「LINEMOの990円には追随する?」――KDDI決算説明会一問一答(2021年7月編)(ITmedia Mobile、2021年 7月30日)

- モバイル一刀両断 官製値下げでも好決算のKDDI、他社を脅かす猛攻が裏目に出るシナリオ(日経XTECH、2021年 8月 4日)

- 「povo」契約数は100万超、「本当にやりたかったサービス」KDDI高橋社長が語る(ケータイWatch、2021年10月29日)

- povoの料金を滞納した直後にフィッシングメールが届いた件【povo1.0】(ケータイWatch、2021年12月16日)

- KDDI高橋誠社長インタビュー(3) 「さよならauと言われてよかった」KDDI高橋社長が語る転機(日経XTECH、2022年 5月25日)

- モバイル一刀両断 スマホ1円販売のカラクリをあっさり認めた携帯大手、公取委の調査で墓穴を掘ったか(日経XTECH、2023年 3月15日)

- 三菱商事・KDDI・ローソン、資本業務提携契約を締結~「リアル×デジタル×グリーン」による新たな生活者価値の創出~(KDDI、2024年 2月 6日)

- 「未来のコンビニをつくる」、KDDIと三菱商事がローソン共同経営で描くビジョン(ケータイWatch、2024年 2月 6日)

- KDDI髙橋社長が「ローソン海外進出のサポート絶対やりたい、日本ぽくていいでしょ?」(ケータイWatch、2024年 2月 6日)

- 5Gエリア展開と通信品質向上に向けた取り組み~2024年度に大容量・高品質な5G(Sub6)のエリアを2倍に拡大~(2024年 2月15日)

- KDDIが語る「パケ止まり」対策 2024年度は5G本来の力を発揮、基地局数も大きな武器に(ITmedia Mobile、2024年 2月16日)

- KDDI髙橋氏が語る「ローソン協業」もうひとつの狙いや「povo」海外進出で目指す姿(ケータイWatch、2024年 2月27日)

- KDDI高橋社長が語る「povoのオープン化」「ローソンとの提携」 他社との決定的な違いは?(ITmedia Mobile、2024年 3月 2日)