ワイモバイル

SIMカードと旧WILLCOM W-SIM(PHSモジュール) | ||

| 事業者 | ソフトバンク (MNO) | |

|---|---|---|

| 開始日 | 2023年10月 3日 | |

| 通信方式 | 5G + 4G | |

| 5G Band(s) | n3, n28, n77, n257 | |

| 4G Band(s) | 1, 3, 8, 11, 28(B), 41, 42 | |

| SIMカード | nano / micro | |

| eSIM | ○ | |

| SIMのみ契約 | ○ | |

| SIM交換手数料 | 3,850円 / 0円 | |

| データ容量 | 4 / 20 / 30GB | |

| 超過時最大速度 | 300K / 1M / 1Mbps →最大128Kbps(2段階制限) | |

| データ節約 | × | |

| データ繰越 | ○ | |

| データ追加 | 550円/0.5GB | |

| テザリング | ○ 制限なし | |

| IPv6対応 | ○ 要設定 | |

| 音声通話方式 | VoLTE/3G(CSFB) | |

| 通話料 | 22円/30秒 | |

| 通話定額 | オプション | |

| 着信転送 | ○ 標準対応 | |

| 留守番電話 | △ 有料オプション | |

| 非通知拒否 | △ 登録拒否のみ、有料 | |

| SMS | ○ +メッセージ対応 | |

| キャリアメール | ○ MMS対応 | |

| データシェア | ○ 3枚で539円 | |

| 国際ローミング | ○ 別料金 | |

| 月額基本料金 | 2,365~5,115円 | |

| 契約時手数料 | 3,850円 | |

| MNP転出料 | 0円 | |

| 期間縛り | 無し | |

| 家族割 | 家族割引サービス | |

| 光セット | おうち割 光セット(A) | |

| ポイント | 無し | |

| 法人契約 | ○ 法人契約割引あり | |

| サポート窓口 | チャット/電話/店舗 | |

| APN | 設定方法 | |

| iPhone対応 | ○ 構成プロファイル | |

| ▶ワイモバイル ▶My Y!mobile | ||

ワイモバイル (Y!mobile) は、ソフトバンクが提供する携帯電話・モバイルデータ通信サービスのブランド名。

イメージキャラクターは猫の「ふてニャン」。

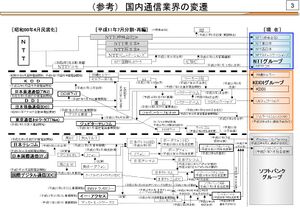

今は専ら「格安SIM」「格安スマホ」「サブブランド」などと呼ばれているが、複雑な経歴をもち、2G (PHS) から 4G (LTE)、5G まで幅広く手掛けているMNO。

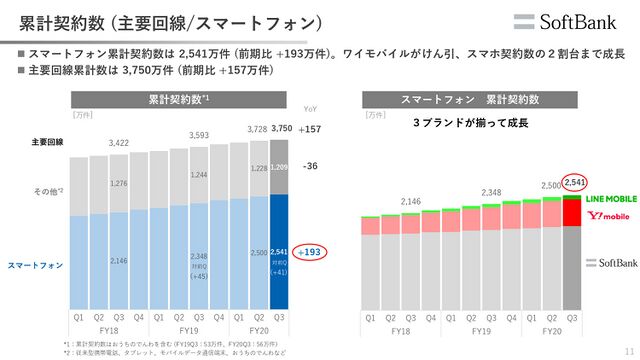

2024年 7月に10周年を迎え、契約数は約1200万。

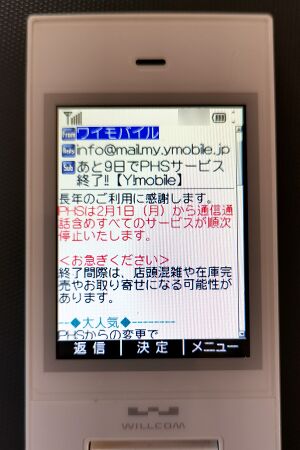

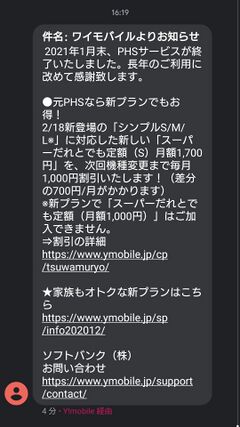

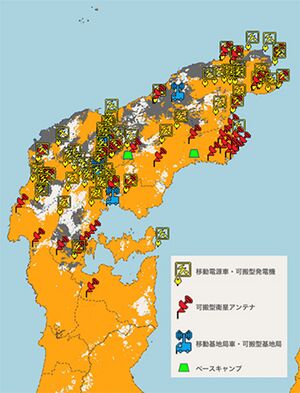

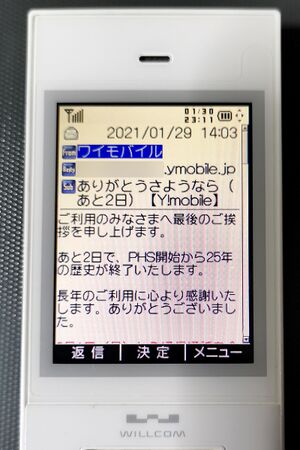

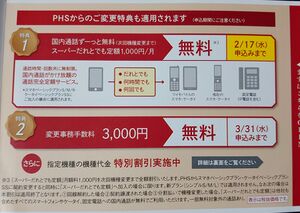

PHSの一般向けサービスは2021年1月末で打ち切られ(T_T)、翌2月18日からは5Gが始まった。 その後もテレメタリング (IoT) 向けのPHSサービスは継続していたが、2023年 3月31日をもって全てのPHSサービスが終了した。

- PHSのサービス終了のご案内

- PHS 25年史

- 「PHS」、本日31日で終了――旧DDIポケットから今を知るキーパーソン、ソフトバンク寺尾氏に聞くその足跡と意義(ケータイWatch、2023年 3月31日)

3Gは2024年 1月31日 4月15日までで終了する※。3G専用機種・プランは終了前に変更手続きをしないと自動解約となる。

2023年 5月24日よりMNPワンストップサービスが始まり、一部事業者間でのオンライン乗り換え手続きでMNP予約番号が取得不要になった。

2023年 6月 1日より、店頭(ワイモバイルショップ)での各種事務手数料が 3,300円→3,850円に値上げされた。My Y!mobileや公式オンラインストアで手続きすれば引き続き無料。

2023年10月 3日より料金プランが改定され、増量とともに値上げされた。従来の「シンプルS/M/L」は新規受付終了となったが、既存契約者は継続利用できる。多くの場合、「シンプル」から「シンプル2」に変えると値上がりするので、「シンプル」プランの既存契約者は特段の理由がなければ変更せずに旧プランを使い続ける方が良いだろう。 ⇒#「シンプル2」に変えるべきか?を参照

メリット

- ソフトバンク回線をキャリア品質で使える

- ソフトバンク回線は都市部で快適に使える。昼休みや通勤時間帯はもちろん、他社が遅くなりがちな繁華街や地下鉄などでも比較的快適に使える。

- 複数枚のSIMをお得に使える

- シェアプランがあるので、お得に複数のSIMカードを使える。例えばスマートフォンに加えて、タブレットやWAN内蔵パソコンも使える。

- iPhoneやSIMフリーAndroid機種に幅広く対応

- Android・iPhoneともに、最新5G機種から旧4G機種まで、ソフトバンク回線は幅広い機種に対応している。eSIMにも対応しているし、SIMカードは1種類(n101/n111/n161いずれか)でAndroid・iPhone/iPad・パソコン・モバイルルータ等に幅広く対応しており(要SIMロック解除)、“ソフトバンク”やドコモのような癖がなく使いやすい。

- 着信転送に標準対応

- 通話が多い人でも安心。留守番電話は有料化されてしまったが、「スマート留守電」(319円~)を使って複数回線の留守電をまとめることもできるので、複数回線ユーザーにも安心。

- 電話番号の下4桁を選べることも

- ワイモバイルショップで新規契約(乗り換えでなく新規発番)すると、電話番号の下4桁を指定できることがある(全店で利用できるわけではないので、予めショップに要確認)。

- キャリアメールが無料付帯

- メールアドレスを2つ無料で使える

- オンラインで契約すれば事務手数料無料

- 公式オンラインストアで契約すると新規契約・機種変更ともに事務手数料無料。送料もかからない。

- 端末をお得に買える

- 公式オンラインストアではタイムセールで格安スマホをお得に購入できる。新規のみならず、機種変更でお得に買えることもある。

- 家電量販店などでは、人気のSIMフリー機種とセットで値引き販売していることも。

- 初期設定のサポートを受けられる

- ワイモバイルショップで機種セット購入すると、設定等のサポートサービス(店舗・内容により有償または無償)がある

- 法人契約割引がある

- 法人契約で複数回線使うと全回線が957円引き(旧プランは770円引き)になるので、中小企業などでお得に利用できる

デメリット

- 番号非通知ガードサービスを使えない

- ワイモバイルのPHSにあった「番号非通知ガードサービス」が携帯電話には無い。競合のUQモバイルやMVNOの多くでは同等サービスが提供されている。

- eSIM⇔SIMカードの交換は手数料が高い

- SIMカードの再発行、SIMカードからeSIMへの変更は、原則ショップに出向いて手続きする必要があり、都度手数料3,850円かかる。頻繁に機種変更している人はSIMカード再発行手数料が0円のLINEMOの方がお得かも。

- 「ソフトバンク光」と「PayPayカード」を併用しないと割高

- 2023年10月より基本料金が値上げされ、個人契約では「ソフトバンク光」(またはAir)と「PayPayカード」を併用しないと割高になるよう改定された。ワイモバイルの「おうち割」は「NURO光」が対象外で、「ソフトバンク光」に加えて固定電話などのオプションを契約する必要があるなど、結局割高になる。とりわけフレッツ以外の光回線を引込済の家庭では、「ソフトバンク光」に変えるメリットよりもデメリットの方が大きくなりがち。

- 2023年9月までは家族割が優遇されていたが、10月以降は一転して家族割が(光セットよりも)冷遇されるようになったので、光回線が不要な人や、他社光回線を引込済の家庭では、家族割・光セット割などの縛り無しに1回線目から安いUQモバイル「コミコミプラン」、LINEMO、NUROモバイル「NEOプラン」、楽天モバイルなどの方がお得。

- 「節約モード」などは無い

- 節約しながら使いたい人は日本通信SIMなどのMVNOがお得。

- 海外での利用は別料金

- 海外出張・海外旅行によく行く場合は、海外渡航時にもそのまま使えるahamoや楽天モバイル、povo 2.0 などの方が便利。

料金プラン

新規受付終了した料金プランについては#旧プランを参照

シンプル2 S/M/L

2023年 8月23日発表※、2023年10月 3日開始。それまで主力だった「シンプルS/M/L」を置き換えた形になる。ワイモバイルは2014年8月の開始以来一貫して、データ容量別に松竹梅 (S / M / L) の3プランを展開している。どれを選んでも通信品質や機能等の差はないので、毎月使うデータ量で選べばいい。プラン変更は毎月でもできる(手数料無料、翌月より適用)が、まずは自分が毎月どれだけ使っているか把握して、少し余裕をもったプランを契約しよう。

自分が今月どれだけ使ったかは、スマートフォンのWi-FiをOFFにしてから※WebブラウザでMy Y!mobileを開くと見られる(右図)。過去6ヶ月分のデータ量もここから確認できる。

- シンプル2 S - 月間4GBまで使えて、月額2,365円。「データ増量オプション」(月額550円)を付けると+2GBで計6GBまで増やせる。データ容量を使い切った後は300kbpsに制限される。この制限状態でさらに2GB使うと、月末まで最大128kbpsに制限される。

- シンプル2 M - 月間20GB(2025年1月からは30GB※)まで使えて、月額4,015円。「データ増量オプション」(月額550円)を付けると+10GB(2025年1月からは+5GB)で計30GB(同35GB)まで増やせる。データ容量を使い切った後は1Mbpsに制限される。この制限状態でさらに10GB使うと、月末まで最大128kbpsに制限される。

- シンプル2 L - 月間30GB(2025年1月からは35GB※)まで使えて、月額5,115円。「データ増量オプション」(月額550円)を付けると+10GB(2025年1月からは+5GB)で計40GBまで増やせる。データ容量を使い切った後は1Mbpsに制限される。この制限状態でさらに15GB使うと、月末まで最大128kbpsに制限される。2025年1月からは「だれとでも定額+」が標準付帯になる。

通話定額オプションも改定(値上げ)され、「だれとでも定額+」(10分定額)が880円、「スーパーだれとでも定額+」(完全定額)が1,980円で提供されている。

「データ増量オプション」は2024年11月に改定され、「シンプル2 M/L」に限り10GB増量されるようになった(従来は5GB増量)。これにより、料金据置で増量されたahamoに「シンプル2 M」が対抗できるようになった(各種割引が適用される人に限られるが)。

この増量により「シンプル2 L」の存在意義が失われそうだが、対策として「シンプル2 L」には「セキュリティパックプラス」が付帯するようになった(必要性は疑問だが)。

| プラン | シンプル2 S | シンプル2 M | シンプル2 L | |

|---|---|---|---|---|

| 月間データ容量 | 4GB | 20GB→30GB | 30GB→35GB | |

| 月 額 料 金 ・ 縛 り |

基本料金(1回線目) | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 |

| 【参考】データ単価 | 591.3円/GB | 200.8円/GB | 170.5円/GB | |

| 家族割引サービス | ▲1,100円 | ▲1,100円(光セットと重複不可) | ||

| おうち割 光セット | ▲1,650円(家族割との重複不可) | |||

| でんきセット | 2年目まで ▲110円 3年目以降 ▲55円 | |||

| PayPayカード割 | ▲187円 | |||

| 家族割副回線 (2回線目以降) |

1,265円 | 2,915円 | 4,015円 | |

| 【参考】データ単価 | 316.3円/GB | 145.8円/GB | 133.8円/GB | |

| 光セット適用時 | 1,265円 | 2,365円 | 3,465円 | |

| 【参考】データ単価 | 316.3円/GB | 118.3円/GB | 115.5円/GB | |

| 通 話 |

従量通話料 | 22円 /30秒 | ||

| 通話オプション | だれとでも定額+(10分定額) 880円 スーパーだれとでも定額+(完全定額) 1,980円 | |||

| 着信転送 | ○ 標準対応 | |||

| 留守番電話 | △ 有料オプション(330円) | |||

| 通 信 方 式 |

エリア・品質 | “ソフトバンク”と同じ | ||

| 5G | ○ 標準対応 | |||

| 4G・VoLTE通話 | ○ 標準対応 | |||

| 3G・CSFB通話 | 2024年 | |||

| SIMタイプ | nanoSIM(一部microSIM)、eSIM | |||

| SIM交換手数料 | 3,850円 原則ショップへ出向く必要がある eSIMの再発行をオンラインで手続きした場合は0円 | |||

| くりこし | ○ | |||

| 増量オプション | +2GB 550円 | +10GB 550円 2025年1月からは +5GB 550円 | ||

| データチャージ | +0.5GB 550円(データ単価 1,100円/GB) | |||

| 超過後最大速度 | 300kbps →128kbps |

1Mbps → 128kbps | ||

| キャリアメール | ○ メールアドレス2つ無料 | |||

| シェアプラン | ○ 対応 SIM 3枚まで 539円 | |||

| テザリング | ○ 制限なし | |||

| 節約モード | × 非対応 | |||

| IPv6 | ○ 対応(iPhone・iPadを除く) | |||

| 公衆Wi-Fi | ○ 対応(無料) | |||

| Yahoo!プレミアム | ○ Yahoo!プレミアム無料付帯 | |||

| LINEギガフリー | × 非対応 | |||

| 契約場所 | Web(オンライン)、YM・SBショップ、家電量販店等 | |||

| 各種手続き | オンライン、YMショップ (一部手続きはショップへ出向く必要あり) | |||

| 定期契約・解約金 | 無し【いつでも解約可、解約月は満額請求(日割計算無し)】 | |||

- 2023年10月 3日改定、金額は税込、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別

- 「家族割引サービス」と「おうち割 光セット(A)」は排他適用(同時には適用されない)。

- シンプル2 M/L は2025年春以降にデータ量が改定される。2025年1月より「先行キャンペーン」として該当データ容量までのデータチャージが無料化される。

- 旧プランとの比較は#旧シンプルプランとシンプル2の比較を参照。

- 3Gは石川県内に限り2024年 7月31日まで使えた。

データくりこし

ワイモバイルではデータ容量の繰り越しに対応してこなかったが、競合への対抗措置だろうか、2021年 8月18日から、データ容量の繰り越しに対応した。対象プランは「シンプル2 S/M/L」と旧「シンプルS/M/L」のみ。くりこしたデータ容量は翌月末まで利用可能。

ただし、繰り越せるデータ量は翌月の契約プラン容量が上限となる。例えばL(30GB)を契約していて大幅に余ったからといって翌月S(4GB)に変更すると、4GBしか繰り越せないので、要注意。他社ではこうした使い方もできることが多いが、ワイモバイルでは制限があることに留意したい。

なお、競合他社が提供している「節約モード」の類は、ワイモバイルには無い。

データ増量オプション

「データ増量オプション」は月額550円。基本プラン容量では少しだけ足りないという人向けに、データ容量を少し増やすことができる。ただし、足りなくなった月に後から付けることはできない(オプション追加は翌月から適用になる)ので気をつけよう。

プラン容量以上に使いたいときにはデータ容量を追加購入できるものの、0.5GBで550円(1GBあたり1,100円)もして、かなり割高になってしまうので、お勧めしない。この価格は2014年からずーっと変わっておらず、しかし実際にはデータ単価が大幅に下がっているので、割高感が増している。データ容量追加料金も実勢に合わせて値下げしてほしいところだ。

通話・メール

通話機能

一般的な3G(CSFB)※とVoLTEに標準対応しており、特殊なアプリ不要で、機種を選ばず使える。

通話料は税込22円/30秒の従量制。別途、10分定額と完全定額オプション(後述)が提供されている。従量通話料は高額なので、10分以内の短い通話を多くしている人や、月に45分以上通話している人は、通話定額オプションを付ける方がお得だ。

また、着信転送に標準対応。

旧プランでは留守番電話も無料※で使えていたのだが、「シンプル2」では無料の留守番電話サービスが使えなくされた。「留守番電話プラス」(330円)を契約すれば留守電を使えるが、要は値上げされた。

ちなみに筆者は別途スマート留守電(319円)を使っており、録音メッセージがアプリに届いてを文字で読めるとともに、複数回線の留守番電話をまとめることができて便利だ。

通話オプション

- だれとでも定額+ - 月額880円で、10分以内の通話かけ放題(10分定額)になるオプション。

- スーパーだれとでも定額+ - 月額1,980円で、通話し放題(完全定額)になるオプション。

これらの通話オプションを付けると、「留守番電話プラス」(330円)「割込通話」(220円)「グループ通話」(220円)「一定額ストップサービス」(110円)のオプション料金が無料になる※。

注意点だが、ソフトバンク系では、着信転送や留守番電話の利用時にかかる通話料が定額の対象外(従量課金)になる※。

また、これは他社も同様だが、0570 や 0180 から始まる電話番号(ナビダイヤル、テレドーム、テレゴング)は定額対象外(従量課金)になるので、要注意。0570から始まる番号はよく使われているが、他の番号が併記されていることが多いのでよく確認し、うっかり0570に発信しないよう注意したい。

60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン

60歳以上の人(使用者)が「シンプル2 S/M/L」「シンプルS/M/L」いずれかと「スーパーだれとでも定額+」「スーパーだれとでも定額(S)」を契約すると、月額料が毎月1,100円引きになる。つまり、60歳以上の人は月々880円(旧シンプルプランでは770円)で通話完全定額を利用できる。

機種や期間の制限はない。上記プラン・オプションの組み合わせで、60歳以上の個人契約であれば、どの機種を使っていても、ずーっと適用になる。

回線契約やプラン変更・オプション変更・機種変更をした時点での年齢で判断されるため、すでに対象年齢の人は「スーパーだれとでも定額+」「スーパーだれとでも定額(S)」を申し込めば自動適用になるが、逆に申し込み時点で60歳未満の人は60歳になってから改めて手続きする必要があるので要注意。

ナンバーブロック

ワイモバイルの携帯電話には非通知拒否機能が無く、「ナンバーブロック」という月額料金がかかる上に手間のかかる方法しか用意されていないのが残念。しかも自動応答メッセージが「お断り」になってしまうので、非通知拒否には使いづらい。

PHSには「番号非通知ガードサービス」という無料の標準サービス(自動応答メッセージは「電話番号を通知しておかけ直しください」)があったのだが、携帯電話に変えると不便になってしまう。改善してほしいものだ。

SMS、+メッセージ

SMSは標準で使える※。メッセージ送信料金は従量制。

Androidには「Y!mobile メール」アプリ※が提供されており、このアプリひとつでSMSもMMS(キャリアメール)(@ymobile.ne.jp)も「Y!mobile メール」(@yahoo.ne.jp)も「+メッセージ」も扱うことができる。

iPhoneでは標準搭載のメッセージアプリを使う。iPadでは使えない。

2022年 6月23日より、迷惑SMS対策機能を無料で利用できるようになった。

「+メッセージ」(プラスメッセージ)は2022年春より使えるようになっていたが、Android向け「Y!mobile メール」アプリは2022年12月頃に「+メッセージ」に対応した※。

ちなみに「+メッセージ」同士のメッセージ送信料金は無料(データ通信料金に込み、Wi-Fiも使える)だが、相手も「+メッセージ」を使っている必要がある。

「+メッセージ」アプリを使いだすとSMS・MMS(キャリアメール)を含めて使い勝手が大きく変わってしまうので、Androidで「Y!mobile メール」アプリを使っている人は、引き続き「Y!mobile メール」アプリで利用するのが良いと思う。

キャリアメール

メールアドレスは2つ提供される。

ひとつは、いわゆるキャリアメールに相当するアドレス @ymobile.ne.jp(MMSに対応)※。 新規契約直後のメールアドレスは機械的に生成された記号の羅列が割り当てられるが、回線開通後に「My Y!mobile」で変更できる。

PHSから契約変更する場合は、旧 @willcom.com などのメールアドレスを引き継ぐことができる※が、その場合も「My Y!mobile」での手続きが必要。PHSのメールアドレスは2021年 3月31日までに引き継ぎしないと失効してしまうので要注意。

Androidには「Y!mobile メール」アプリが提供されているが、iPhoneの場合はiOS標準のメッセージアプリを使う。

これに加えて、専用アプリ(Androidのみ)やパソコン・Webブラウザで利用できるメールアドレス @yahoo.ne.jp(Y!mobile メール)を1つ取得できる。これは専用アプリ等を設定しなければ受信されないので、Gmailなどを使っていて不要であれば放っておいて構わない。

メールアドレス持ち運び

ワイモバイル解約後に同じメールアドレスを使い続けられる「メールアドレス持ち運び」が、2021年12月20日に始まった。

メールアドレス1つあたり年額3,300円かかり、支払いはクレジットカードに限られる。

Androidでは「Y!mobile メール」アプリが引き続き使える。従来アプリを使っていた人はもちろん、SoftBank ID でログインするだけで使えるので、メールの設定が苦手な人にもおすすめ。

ワイモバイル契約中はMMSなので、iPhoneではAppleの制限によりiOS標準のメッセージアプリしか使えないが、「メールアドレス持ち運び」契約後は通常のE-mail扱いになるので、任意のメールアプリを使えるようになる。

IMAPに対応しているメールソフトを使えるので、パソコンも使えるし、スマートフォンでは Gmail や、iPhone・iPadの標準メールアプリも利用できる(設定は自分で行う必要がある)。

@ymobile.ne.jp (MMS)※と @yahoo.ne.jp(Y!mobile メール)の両方で利用できるが、各々申し込みが必要で、料金も別個にかかるので、使う方だけ残すようにしよう。

@ymobile.ne.jp 以外の旧メールアドレスを使っている場合は、下記に当てはまれば利用できる。

- @emobile-s.ne.jp

- @pdx.ne.jp

- @●●.pdx.ne.jp

- @wcm.ne.jp

- @willcom.com

- @y-mobile.ne.jp

回線解約後31日以内に My SoftBankより申し込む必要がある。申し込みや各種設定変更等には、解約/MNP予約手続き時に発行される SoftBank IDとパスワードが必要になる。

電話番号案内 (104)

104番に通話発信すると、電話番号案内サービスにつながる。案内料(1件につき220円)および従量通話料(30秒あたり22円)は「だれとでも定額」等の対象外になる。

電報 (115)

ソフトバンクが2010年より提供していた「ほっと電報」が2021年 8月末で終了した後、代替サービスが提供されなかったことから、ソフトバンク・ワイモバイルの携帯電話から電報を送ることはできなくなった(115番に通話発信すると「おかけになった電話番号は、現在使われておりません」となる)。

祝電・弔電等を送るときは、NTTの電報Web受付サービスやKDDIグループの「でんぽっぽ」を利用しよう(いずれも要クレジットカード)。

エリア・品質

「格安スマホ」に位置付けられるワイモバイルだが、後述の経緯からMVNOではなくMNOなので、MVNOにありがちな帯域の制約とは無縁。基地局が密にあることも相まって、とりわけ都市部では快適な通信品質になっている。

エリアもソフトバンクと同じ。昔はソフトバンクといえば山間部などで使い物にならなかったが、2012年にプラチナバンドを獲得してからは一挙に改善し、現在は登山道などの無住地域を除いてあまり遜色ない程度(後述)まで改善している。

全4キャリアの電波を適材適所で使い分けている筆者の感覚になるが、傾向としては、ソフトバンク回線は都市部で使いやすく、郊外に出ると使いにくくなる感がある。

なお、2024年 1月31日 4月15日で3Gサービスが終了する※ため、以降山間部などでエリアの変動がある。

⇒3G終了後(2024年 2月 4月16日~)のエリアマップ

都市部では快適

ソフトバンク回線は旧J-PHONE(旧ソフトバンクモバイル)+旧WILLCOM+旧イー・モバイル(旧ワイモバイル)の基地局を合わせて使っているので、混雑しがちな都市部では基地局が密にあり、低遅延で、他社よりも快適に使える傾向がある。

とりわけ渋谷駅前などの繁華街ではドコモが酷く使いづらくなっているが、ソフトバンク回線は都市部の混雑エリアでも概ね快適に使える水準を保っている。

いわゆる速度だけでなく、特筆すべきは低遅延で、ソフトバンク回線はドコモやauと比べて低遅延※なので、快適に使える。

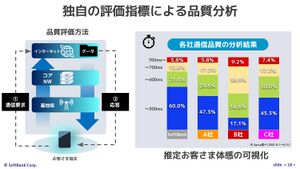

右図は2023年 9月にソフトバンクが報道関係者向けに開示した資料から引用したものだが、ソフトバンク網の低遅延と、ドコモ網の高遅延ぶりが際立っている。場所や時間帯によっても変わるが、筆者が全社回線を使っている感覚にも近く、納得感がある。

いくら「瞬速5G」と謳ってみせたところで、ドコモのように遅延が大きくては使い勝手を損ねてしまうし、auのようにダウンロード速度に極振りすると、動画を見る分には良くてもアプリ等の反応は悪くなってしまう。ソフトバンク回線はバランスよく使え、低遅延が快適さにつながっているのだろう。

もうひとつ特筆すべきは、ソフトバンク回線は地下鉄での使い勝手が良い。

地下鉄は携帯電話よりも設備が古く※、工事できる場所も時間も限られているので、基地局設備の設置や更新が難しいため、地下鉄エリアの基地局設備はインフラシェアリング(全社で共用)になっており、駅間(トンネル内)の設備に差はないのだが、一部事業者は駅間の整備が始まる前に駅構内での整備を進めていた※ことと、利用できる周波数帯が多いことが利点になっているのだろう。

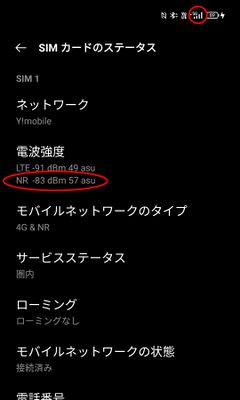

5G n77(3.7GHz帯)の制約

ソフトバンク回線の5Gは2022年3月末時点で人口カバー率が90%を越えたが、多くは従来の4Gで使われていた帯域の一部※を転用する形でエリア構築されている。

5G本来の高速大容量通信を実現するには新しい広帯域の周波数帯を使ってエリアを構築する必要があるが、ソフトバンクに新たに割り当てられた3.7GHz帯(100MHz幅)は衛星通信と共用しており、特に関東には衛星通信の地上局が多いため、5G NR 展開の足枷になっている。

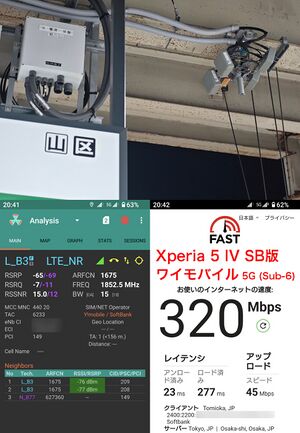

衛星干渉を気にせずに整備できる屋内施設で計測すると 5G n77 の本領発揮ぶりを見られるのだが(右図)、関東地方では屋外で展開されている 5G Sub-6 (n77) の多くが3.5GHz帯からの転用(旧 4G Band 42 → 5G n77 の一部、40MHz幅)で整備されており、単純計算で2/5以下の性能になっている。

一部繁華街等の混雑エリアでは 5G NR 3.7GHz帯による整備もされているが、この場合も衛星通信に干渉しないようあえて電波が飛びにくくされているため、エリアが狭く、良好な通信品質を得にくくなっている。

もっとも、これは他社も似たり寄ったりなので※、ソフトバンク回線に限らず日本の5G共通の課題になっている。

4G Band 41 を掴み続ける傾向がある

ソフトバンク回線は、旧WILLCOMに割り当てられていた 4G Band 41 (BWA) をグループ内に取り込み※、都市部を中心にトラフィック対策に使っている。

4G Band 41 は、電波が良い場所で使えば快適なのだが(ただし遅延が大きくアップロードが遅い)、ソフトバンク回線では電波が弱くなっても Band 41 を掴み続ける傾向がある。

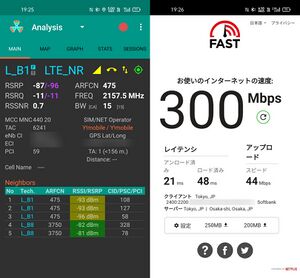

その一例が右図。Xperia 5 IV ソフトバンク版を使い、同じ場所(5G Sub-6 エリア)で計測しているが、機種を問わずソフトバンク回線は電波の弱い 4G Band 41 を掴み続ける傾向があり、Band 41 に引きずられて5Gを使えないことがある。

5Gエリア(転用の旧 Band 42 を含む 5G n77)が広がりつつある今、4G Band 41 を掴み続けるせいで5Gに切り替わらず、これが足枷となって使用感を損ねている場面が少なからず見られる。

都市部の屋外でソフトバンク回線を使っていて遅いなと感じた場合、大抵がこれ。建物内で起きやすく、Band 41 を掴み続けているせいで買い物の際にPayPayなどのコード決済に失敗する(店舗側のエラーが「オフライン」や「タイムアウト」になるようだ)ことがある。

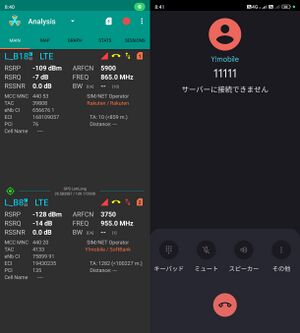

ここまで電波が悪いときは、一度機内モードをON/OFFするか、11111に通話発信してやれば※5Gを掴み直すのだが、一般には NetMonitor などを使って今掴んでいるバンドを確認したりはしないので(筆者も買い物の前にいちいちNetMonitorを開いたりしない)、せっかく使える5Gを使わず、使用感を損ねてしまっている。

4G Band 41 自体は電波状況が良ければトラフィック対策に有効な帯域なのだが、5Gエリアが広がった今となっては、逆に5Gが使える所で足を引っ張っている側面もあるわけだ。

トラフィック対策のバンドなのでこのような(なるべく掴み続ける)運用になっているのだろうが、2.5GHz帯はメインバンド(SBYMでは Band 1, 3, 8)と比べて減衰しやすく、エリア端では速度低下・遅延増大しやすい面もある。

まあ Band 41 もいずれ5Gへ転用されるだろうから、その頃には自然と解消する(電波の良い方を掴むようになる)だろうが、その前に運用を変えて、電波が届きづらい場所でも Band 41 を掴み続けるのはやめてほしいものだ。

郊外に出ると弱い

郊外では、ある程度人が住んでいる場所では概ね使えるのだが、ある程度人が住んでいるのに完全圏外となるエリアの穴が散見される。

例えば右写真は東海自然歩道の石老山と石砂山の間※で利用できる乗合タクシー。地元住民のみならず登山などで訪れた人でも利用でき、電話して空きがあればすぐに来てもらえて便利だが、ここ篠原集落一帯ではソフトバンクが圏外なので、ソフトバンクしか持っていないとタクシーを呼ぶことすらできない※。

エリアマップで見る通信エリアは概ね他社並みだが、実際に現地へ赴くと山間地では他社に比べてエリア端で通信品質が劣化しやすい感があり、エリアマップに色が付いていても実質使えないことも多いので、郊外での利用は要注意。

例えば東武日光線の3県境を走る区間(栗橋~栃木)では、埼玉県内の柳生までは快適に使えるが、群馬県の板倉東洋大前付近では通信に引っ掛かりを感じるようになり、さらに栃木県に入って藤岡~静和~新大平下の駅間では通信が途切れる(圏外にはならないが、なかなかデータが流れない)ようになる(右図)。

この区間は線路沿いに田んぼが広がるのどかな田園地域になっており、基地局は線路から少し離れた集落にあるのだろう。エリアマップを見ると線路沿いにも色が付いているが、線路付近はエリア端になっているのだと思われ、実際にはほとんど通信できない。この付近では2022年に Band 3 でのエリア整備を完了した楽天モバイルの方が快適に使えるくらいだ。

住んでいる人はいなくても平地で鉄道が通っており、通勤通学や観光で通過する人が多いのだから、エリア整備したらいいのにと思うが、残念ながらこのようにエリア整備が漏れている場所も存在する。

筆者は概ね四半期毎に東武特急に乗って日光・会津方面へ出かけているので、東京近辺ではワイモバイルを使い、東武特急に乗ったらソフトバンク回線からドコモ回線やau回線に切り替える癖がついている(笑)※。

また、ソフトバンクは買収した会社(旧J-Phone、WILLCOM、イー・モバイル)の基地局用地をベースに展開しており、都市部ではこれらのインフラを活用して快適なエリアを構築しているが、地方によっては旧3社がサービス提供していた場所でもソフトバンクが圏外になっている場所も存在する。

例えば鏡ヶ池(入広瀬駅から徒歩15分、南越後観光バス「鏡ヶ池」下車すぐ)にはPHSの基地局があってサービス提供されていたが、PHSが停波されてソフトバンク系は実質使えなくなってしまった(エリアマップに4Gエリアの色が付いているものの、現地に行くと右図のように3Gがわずかに入るのみで実質ほぼ圏外となっている)※。

住む人はいないが土産物店や食堂があり滞在する人はそこそこいるから、当時のWILLCOMもわざわざPHSの基地局を建てたのだろう。決済やコミュニケーションにスマートフォンを使いたい場所だと思うが、このように局所的ながら使いたい場所でソフトバンクだけ圏外になる場面が少なからず存在する。

都市部にいるとワイモバイルは快適そのものだが、少し外に出ると不便を感じる場面もままあるので、ソフトバンク回線だけに頼るのではなく、他社回線と組み合わせて使うのがお勧めだ。

登山・観光地のエリア化は遅れがち

楽天と違って※さすがにケーブルカー駅などのカジュアルな観光地はエリア化されているが、観光地のエリア化はauとドコモが先行している。少し本格的なハイキング・登山に行く人は、povo 2.0 などの他社回線を予備に持って行くことをお勧めする。

例えば、住む人はいないが多くのハイカーが訪れる尾瀬では、au回線とドコモ回線は2022年までに整備されたが※、ソフトバンクは完全圏外のまま※。

長らく電波が届かず cash only だった尾瀬でも、auとドコモが整備されたことで山小屋でキャッシュレス決済が普及し始めているが、ソフトバンクの人は使えない憂き目を見る(右写真)。

住む人はほとんどいないが多くのハイキング客で賑わう奥日光戦場ヶ原でも、ソフトバンクは電波が弱く、電車・バスにお得に乗れるモバイルチケットが使えない場所が存在する※。

ソフトバンクでは成層圏通信 (HAPS) の実用化に取り組んでいるし、他社でも Starlink などの低軌道衛星通信が実用化されつつある。今後これらをスマートフォンで使う実験もされているが、仮にこれらが実用化されたとしても、こうした飛び道具が使えるのは空が開けている場所に限られるので、山小屋で滞在中のコミュニケーションや食事などのコード決済に使うことはできない。競合のKDDIは黒部峡谷鉄道本線の全区間(旅客列車が走る区間)でエリア化を実現して見せたが、こうした谷あいの地形や、列車等に乗車中も、HAPSや衛星通信は役に立たない。KDDIが山小屋や鉄道沿線を率先してエリア化しているのは決して一時的な設備投資ではなく、衛星通信等が実用化された後も役に立つものだ。ソフトバンクはこうした場所でのエリア化が遅れてしまっていると言える。

余談だが、ずっと圏外の尾瀬ヶ原で、竜宮付近で僅かにソフトバンクの電波が入る(この付近を歩いていると突然メールが届いて驚く)場所がある(右写真)。小川が地中に潜って再び地上に表れる竜宮現象が見られる場所だが、電波は山を越えて偶然届く場所になっているのだろう。

電波改善要望

山間部を中心に、ソフトバンクのエリアマップで圏内(色が付いている)にもかかわらず使えない場所が散見される。使えない場所を見つけたら電波改善要望を出すと良いだろう※。

2023年12月より「My SoftBank」アプリ(Android / iPhone)で電波改善要望を出すようになった。このアプリの利用には SoftBank ID でログインが必要(Wi-FiをOFFにしてワイモバイル回線でアプリを開くと自動でログインする)。

「My SoftBank」アプリを開き、左上の「≡ メニュー」をタップ、「電波改善のご要望」を開き、「改善要望を送る」を開く。

位置情報の許可を求められるので許可してから、電波改善要望を出したい場所を地図で選んで決定し、発生している不具合【通話できない/メール・データ通信ができない/どちらもできない/圏外】を選んで送信する(右図)。

圏外やデータ通信ができない場所では電波改善要望を出せないので、電波が入る他の場所へ移動してから要望を出そう※。

なお、従来の「電波改善要望」アプリ(Android / iPhone)は2023年冬頃2024年1月下旬に終了し、これまでに送信した改善要望等の履歴は閲覧できなくなる。

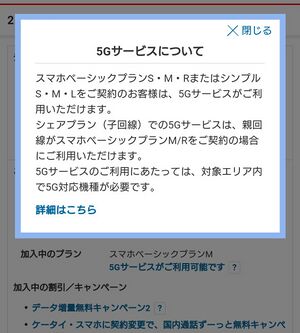

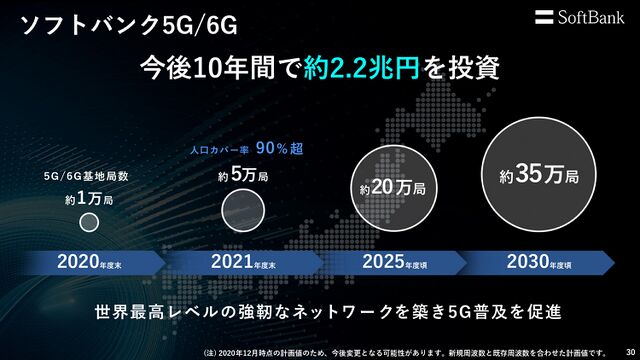

5G対応

ワイモバイルではしばらく5G対応が見送られていたが、NTTドコモの新料金プランに対抗する形で「5Gを常識に」と打ち出され、ワイモバイルでも2021年 2月18日より順次5Gに対応した※。

さらに2021年後半からは5Gへの移行を本格化させている様子で、新規のみならず一部の既存ユーザーにも5G対応端末が安価に提供されている。

5G SA(スタンドアローン)方式には「AQUOS wish」がいちはやく、2022年 3月29日より対応した(SB系のスマートフォンで実質初)。後に発売された AQUOS wish2と Reno7 A も対応していたが、現時点では機種限定・eSIM限定で提供されており、SIMカードで契約した場合や他機種で契約した際にはNSA方式での提供になっている。

しかしその後、ソフトバンクの方針変更でワイモバイルでの 5G SA 対応が静かに撤回された(;_;)。従来 5G SA が使えていた機種・SIMカードでも、2023年春頃までにSAが停止されてしまった。

対応バンドとSIM

対応バンド構成

バンド構成は“ソフトバンク"と同じで、通話はVoLTEに対応※。データ通信も通話も“ソフトバンク"と同等に使える。

- 5G Band n3, n28, n77 (Sub-6)※※, n257 (mmWave)※

- FD-LTE (4G) Band 1, 3, 8, (11), 28(B)※

- TD-LTE (4G) Band 41, 42

W-CDMA (3G) Band 1, 8(2024年 4月15日までで終了)※太字は主力バンド

もちろん、ソフトバンク向けの機種(2017年8月以降に発売された機種)やSIMフリーの機種を中古店などで購入して、ワイモバイルで使うこともできる。SIMフリーの機種を購入するときは、上記のバンドに対応していることを確認しよう。

SIMフリーの機種や中古店などで購入した機種の設定方法はこちら。

IPv6

公開されているAPNでは IPv4(プライベートアドレス)のみに対応しているが、APNを書き換えると IPv6(グローバルアドレス)も使えるようになる(デュアルスタックになる)。

ちなみにIPv6アドレスは 2400:2000::/20が使われている(2021年 6月現在)。

IPv6対応APN(m101/n101/n111/n161用)

- APN plus.acs.jp.v6

- ユーザー名 ym

- パスワード ym

- 認証タイプ CHAP

- MMSC http://mms-s

- MMSプロキシ andmms.plusacs.ne.jp

- MMSポート 8080

- APNプロトコル IPv4/IPv6

- APNタイプ default,mms,supl,hipri,tether

公開されているAPNの末尾に.v6を追加すればOK。 APNプロトコルがIPv4/IPv6(または IPv4v6)になっていなければ併せて変更する。

IPv6が使えるようになったかは、https://test-ipv6.com/ で確認できる。

Androidスマートフォン、Windowsパソコン(WAN内蔵モデル)、Chromebook(WAN内蔵モデル)、モバイルルータ・ホームルーターで使える。シンプルS/M/L、シェアプラン、旧スマホベーシックプラン・スマホプランのいずれでも使える※。

最近の機種ではIPv6が使える

ワイモバイルが販売するAndroid機種※には「Application」というAPNが最初から設定済みになっているが、最近の機種では、この初期設定済みのAPNがIPv6対応になっているよう。 筆者が確認した範囲では、Android One X5と Reno5 A がIPv6対応になっていた。

また、Pixel 6 Pro SIMフリー版、Xperia 5 IV ソフトバンク版および楽天モバイル版も標準でIPv6対応の「Application」というAPNが設定済みになっており、ワイモバイルのSIMを入れるだけで自動選択されてIPv4・v6デュアルスタックで使える。

IPv6が使えるようになっていれば、スマート家電などでグローバルアドレスを使いたい人にも良いだろうし、CGNを経由しないのでIPv6対応サイトの低遅延化にも貢献しそうだ。

元々ワイモバイルはIPv6対応が早かったが(対して、遅々として進まないドコモ、口先だけで行動が伴わないau…)、設定不要で誰でも使えるようになったことは喜ばしい。

ちなみにeSIMの場合に自動で割り当てられるAPNは、今のところIPv4用。もちろん、上述のAPNを手入力すればIPv6も使えるようになる。

iPhoneではIPv6を使えない

iPhoneは構成プロファイル不要で通信できるようになったが、IPv6通信は使えない(従来のIPv4通信のみ)。

iPadはソフトバンク回線ではAPNの設定が開放されているが、IPv6対応のAPNを設定してもIPv4通信しか使えない。

構成プロファイルを入れてもIPv4通信しか使えない。

eSIM

⇒eSIM#ワイモバイルを参照

eSIMの再発行はオンラインで手続きすれば無料だが、SIMカードからeSIMへの変更はなぜかオンラインで手続きできず、ワイモバイルショップに出向く必要があり、手数料が3,850円もかかる。

機種変更をよくする人は、SIMカード⇔eSIMの変更が無料でできるLINEMOや楽天モバイルの方がお得かも。

eSIMクイック転送

iOS 17 以降の iPhone に限り、eSIMクイック転送を利用できる。

この機能を使うと、ワイモバイルでの手続き不要で機種変更できる。また、手続きできる時間が長い(2:00~23:30)。eSIM同士の機種変更、SIMカードからeSIMへの変更、ともに可能。

ワイモバイルでは iOS 16 のクイック転送には対応していないので、変更元・変更先ともに iOS 17 以降にアップデートしておく必要がある。

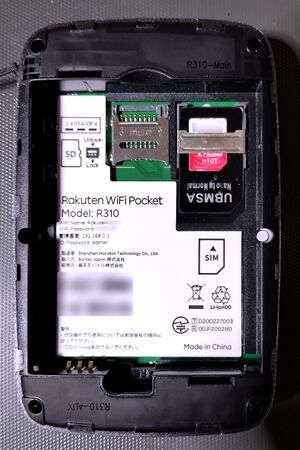

SIMカード

ワイモバイルのSIMカードはnanoSIMとmicroSIMに対応しており、主に6種類ある※(他にeSIMも選べる)。

このうちm101/n101/n111/n161 を持っている場合はそのまま(手続き不要で)挿し替えて他機種でも使える。

特殊端末向けの n131, n141 は他の機種では使えない。

- m101 - シェアプランやSIMカードのみで契約するときに希望すると提供されるmicroSIM。汎用。2022年末現在、店頭在庫限り。

- n101 - シェアプランやSIMカードのみで契約するときに希望すると提供されるnanoSIM。汎用。n111やn161に置き換わっており、2022年末現在、店頭在庫限り。

- n111 - ワイモバイルが販売するAndroid機種と一緒に、またはシェアプランやSIMカードのみで契約したときに提供されていたnanoSIM。汎用。n161と置き換わる形で消滅。

- n131 - ワイモバイルが過去に販売していた「Pocket Wi-Fi」(モバイルルータ)専用のSIMカード。スマートフォンでは使えない。店頭在庫があるショップでは、シェアプラン契約時に「Pocket Wi-Fi」を持ち込むと発行してもらえる。

- n141 - ワイモバイルが販売するiPhone機種(iPhone 12 / mini を除く)を購入すると提供されるnanoSIM。iPhone専用の特殊仕様。

- n161 - ワイモバイルが販売するAndroid機種と一緒に、またはシェアプランやSIMカードのみで契約したときに提供される、5G スタンドアローン(SA)対応のnanoSIM。2022年夏頃に登場し、当初は 5G SA 対応機種を購入した時にのみ提供されていたが、2022年末頃からはSIM単体契約でも提供されるようになった。

SIM単体契約(シェアプラン契約を含む)の際は、2020年頃までは専らn101が提供されていたが、n101の在庫払底に伴い、2021年頃からn111に切り替わっている。さらに2022年末頃からはn161も提供され始め、2023年時点ではn161が主流になっているようだ。

n161は 5G SA 対応だったが、5G SA 未対応の機種や5G未対応の機種でも問題なく使える。ただし過去に 5G SA 対応の機種で使うとSAを優先して掴む場合があり、エリア境界などで使いにくいことがあった※。住んでいる場所が 5G SA 境界などで、あえて 5G NSA で使いたい場合は、店頭でn111を発行してもらうと良いだろう(要手数料3,850円)。後にワイモバイルでの 5G SA 対応が撤回され、2023年春頃より 5G SA を掴まなくなっているので、SIM交換する必要はない。

逆に、AQUOS wish/wish2(YM版)や Reno7 A(YM版)、Xperia 5 III(SB版)などの 5G SA 対応機種を持ち込んで 5G SA を体験してみたい好事家はn161を発行してもらうと良いだろう(要手数料3,850円、予め店舗に要確認)。⇒2023年春頃にワイモバイルでの 5G SA 対応は停止されたので、今はもうSIM交換しても意味はない。

ワイモバイルショップでのSIM単体契約(シェアプランを含む)や持込機種変更の場合、店舗によっては希望すれば(そして在庫があれば)希望するSIMカードを発行してもらえる(シェアプランの新規契約以外は要手数料3,850円)。ただし用途限定のSIMカードである n131(Pocket Wi-Fi用)や n141(SIMロックiPhone用)を希望する場合は、対応機種実機を持ち込む方が良い。

m101/n101/n111/n161 は汎用的な仕様で、任意の対応機種に差し替えて使うことができる。m101 はサイズが違うが、n101/n111/n161 の違いは一般ユーザーが意識する必要はない※。

n101/n111 でも、SIMフリーの(またはSIMロック解除済みの)iPhoneを使える※。構成プロファイル(iPhone12シリーズはこちら)が必要と公式には案内されているが、2021年 6月に筆者が試したところ、他社の iPhone SE (1st) に n111 を入れて、構成プロファイル不要で使えるようになっていた(キャリア設定「ワイモバイル 46.1」で確認)。

n111 では「おサイフケータイや Apple Pay(のSuica)などが利用できない」と案内する向きがあるようだが、少なくとも筆者は n111 を使っていて、様々な機種でモバイルSuica等の各種サービスを問題なく使えているし、ワイモバイルが販売する「おサイフケータイ」対応機種にもn111が提供されている※。実用上は同じと考えて差し支えないと思う。

iPhone用の特殊なSIMカード

n141 は、ソフトバンクのSIMロックがかかったiPhoneを使えるようにした特殊仕様※。Android機種では使えないし、ソフトバンク版のiPhoneでも新しめの機種は使えず、iPadも使えない、非常に不便なSIMカード。

SIMフリーの iPhone 13 シリーズやAndroid機種などに差し替えて使いたい場合は、使いたい機種と一緒にワイモバイルショップに持ち込むとn161等の汎用的なSIMカードに交換してもらえるが、機種変更扱いになって事務手数料3,850円を徴収される※とともに、一部キャンペーンが適用外になってしまうこともあるので要注意。

ワイモバイルでは2020年まで iPhone 7 を販売していたのでその名残かもしれないが、現在販売中の端末は全てSIMロック状態でも n101 で使えるはずなので、n141 はいずれ廃止されるだろうか?

または、有志により公開されている専用のAPNを設定すれば、AndroidやSIMフリーiPhoneで使えるようになるが、無保証だし面倒なので、後々SIMカードを挿し替えて使うつもりならば、iPhoneとのセット購入は避ける方が無難。

n141 専用APN

- APN kqtqjs

- ユーザー名 tnsrknk

- パスワード cmtknrn

- 認証タイプ CHAP

- MMSC http://mms-s

- MMSプロキシ andmms.plusacs.ne.jp

- MMSポート 8080

- APNタイプ default,mms,supl,hipri,tether

上記設定をするとテザリングを含めて使えるようになるが、IPv6は使えない。

現時点で、n141 で最新の iPhone 13 シリーズを使いたい場合は、構成プロファイルを自作する必要がある※。構成プロファイル作成支援サイトもあるが、保証外の使い方なので、くれぐれも自己責任で。

ワイモバイルでは2021年 2月26日より iPhone 12 / miniの取扱が始まった(さらに 7月 9日からiPhone 11 の販売も始まった)が、従来の iPhone とは扱いが変わり、聞いた話だが、n141 ではなく n101 が提供されるようになったようだ。

また、構成プロファイルも iPhone 12 / mini 専用のものが提供されるようになった。SIMフリー版だけでなく、ワイモバイルで購入した端末も、構成プロファイルを入れる必要があるそうだ※。

一方、2021年3月時点では iPhone SE (2nd) を契約した際には n141 が提供される(構成プロファイルを入れるから n101 を出してくれと言ってみたら、契約処理が通らないと言われた(苦笑))。

長い目で見ると n141 は消える方向になりそうだが、もうしばらくは併存なのだろうか。

SIMカードの交換・再発行

SIMカードは契約時には無料で発行される(店頭で契約した場合は契約事務手数料に込み)が、変更・交換が必要な場合には本人確認書類を持ってワイモバイルショップへ出向く必要があり※、機種変更手数料が3,850円※かかる。

ただし、SIMフリー機種や中古端末を購入して機種変更する(変更前と変更後の機種がともにnanoSIMの)場合はSIMカードを挿し直してそのまま使えるので、手続き不要。

この手続きが必要になるのは、SIMカードサイズを変更したい場合、eSIMからSIMカードに(またはSIMカードからeSIMに)変更したい場合と、故障(破損)・紛失・盗難の場合。

「SIM再発行サイトを利用すればSIMカード再発行手数料は無料」と案内されているが、同種類・同サイズのSIMカードは挿し替えてそのまま使えるので再発行する必要がなく、SIMカードサイズの変更や故障(破損)・紛失・盗難の場合はオンラインで手続きできないため、全く意味が無い。この手続き、いったい誰が何のために使うのだろう…アリバイ的な何か?

裏技的だが、公式オンラインストアで機種変更すると手数料無料でSIMカード(ないしeSIM)が付いてくるので、こちらの方が安い場合がある※。

ちなみに“ソフトバンク”オンラインショップでは【購入機種を探す > SIM > 「iPhone、Google Pixel、スマートフォン向けSIM」または「eSIMのお申し込みはこちら」 > 機種変更】より手続きすると無料で再発行できるのだが、Y!mobileオンラインストアでは機種変更によるSIMカードのみ発行の手続きはできない。

機種変更

新しい機種に変えたい場合は、ワイモバイルが販売する機種を購入するか、家電量販店や中古店などでSIMフリー機種を購入する。

また、家族や友人などから譲ってもらった端末を使うこともできる。この場合はおサイフケータイクリアと端末リセットをしてSIMカードを挿し替えAPN設定すればそのまま使える(手続き不要)※。

2021年夏モデルから(ワイモバイルでは Reno5 A から)SIMロックが廃止されているし、それ以前の機種もSIMロック解除手続きすれば他社でも使えるようになっている。

ただし、ワイモバイルの対応バンドに合わない機種を使うと不便があるので、SIMフリー機種や他のキャリア(ドコモやauなど)の機種※など使うときは仕様表などと照らし合わせて確認しよう。

スマートフォンはもちろん、ワイモバイル・ソフトバンク向けのフィーチャーフォン(ガラケー・ガラホ)※やデータ端末(AndroidタブレットやiPadのセルラーモデル、モバイルルータ、WAN内蔵ノートパソコンなど)でもAPN設定すれば利用できる※。

ワイモバイルが販売する新しい機種を購入する場合は、注意点としては、SIMカードまたはeSIMが同時発行されるので、購入した新機種が届いた後、切り替え手続きが必要になる。同梱の案内書を見てオンラインで切り替え手続きをすればいいが、注文時にメールで届く(または同梱の納品書にも書かれている)「WEB受注番号」が必要になるので控えておこう。

デュアルSIMで使いたいときは、組み合わせに注意。もう一方がSIMカードならば、ワイモバイルはeSIMを選ぶようにしよう※。申し込みページに必ずSIMカードかeSIMかが明記されているので、間違えないようにしよう。

こちらも送料は無料だが、販売価格には運用手数料110円(税込)が加算されて若干高くなっている。その替わりポイント還元があるので、購入する機種の価格によってはポイント還元分がお得になる。Yahoo!ショッピングのキャンペーン

も適用になるので、毎週日曜日などのポイントが割増される日を選んで買うとお得だ。

もちろん、街中のワイモバイルショップでも機種変更できる。この場合は販売価格が異なり、さらに機種変更事務手数料3,850円を徴収されるが、SIMカードの挿し替えやSIM切替などはお店でしてくれるし、アカウント設定やデータ移行などは有償の「店頭スマホサポート

」を利用できる。

自分で設定できる人はオンラインストアで買う方が早くてお得だが、設定に苦手意識がある人は近くのショップを探して来店予約してから出かけると良いだろう。

通信制限など

快適モードと制限モード

他社のオートチャージ(自動データチャージ)にあたる機能。

UQモバイルの「節約モード」やIIJmioの「低速モード」などと一見似ているが、まるで違うものなので注意したい※。

ワイモバイルにはユーザーが任意に切り替えて使う「節約モード」のようなものは無い。使っただけデータ容量(ギガ)が減っていく。

そして契約データ容量を使い果たすと低速化状態になるのだが、追加データ容量を購入(またはパケットマイレージやEnjoyパックの特典を利用)すると低速化状態を解除できる。

この低速化状態の解除を自動的に行う機能を「快適モード」、快適モードOFFの状態を「制限モード」と呼んでいる。

快適モードの設定は My Y!mobileでできる。追加する回数は「1回」(0.5GB)~「14回」(7GB)、「100回」(50GB相当)、「無制限」から選択する※が、ワイモバイルでは追加チャージ料金が高額(0.5GBあたり550円)なので、パケットマイレージ以外での利用はお勧めしない。通常は「制限モード」にしておこう。

「100回」や「無制限」はパケットマイレージが「プラチナ」ランクになった時に使えるが、それ以外で使うと追加料金が青天井となり、非常に高額な料金を請求されかねない。

快適モードを使わず、都度追加手続きしてもよい。低速化状態の解除方法は My Y!mobileと電話(自動音声ガイダンス)が用意されている。

低速化状態になると届くメールのリンクを辿ると、My Y!mobile のチャージ(購入)に直接入れるようになっている。

とはいえ、0.5GBごとに追加手続きするのは面倒なので、パケットマイレージの特典を利用する場合は快適モードにするのが現実的だが、快適モードの設定は翌月以降も有効なの(だがパケットマイレージの特典容量は毎月変わるの)で、毎月設定し直す必要がある。

特典が付いたら普通に(面倒な追加手続き不要で)使えればいいのにと思うが、そこは融通が利かないというかマニアックというか、ちょっと面倒な仕組みになっている。昔はこれでもよかったのかもしれないが、今となっては(0.5GB単位では少なさ過ぎることも含めて)時代遅れになりつつある感もある。

なお、シェアプランは親回線のデータ容量を使うので、親回線でログインして追加する必要がある(ただし契約初月に限り、シェアプラン子回線に直接追加する)。

低速化状態の最大通信速度

(最大1Mbps)

低速化状態の最大通信速度はプランによって異なり、「シンプルS」「スマホベーシックプランS」は最大300Kbps、「シンプルM/L」「スマホベーシックプランM/R」は最大1Mbps。

「シェアプラン」は、親回線の契約プランにかかわらず、最大128Kbps※に制限される。

旧「スマホプラン」なども最大128Kbpsに制限されるが、いまだに旧プランを契約している人は、シンプルプランに変更する方が得。

海外ローミング

国際ローミング(世界対応ケータイ)にて、通話・SMSとデータ通信を利用できる。「世界対応ケータイ」(無料オプション)は My Y!mobileで申し込める。

データ通信も地域により料金が異なるが、「海外あんしん定額」を利用できる地域(定額国L)※では、24時間・3GBプランが980円(非課税)で、72時間・9GBプランが2,940円で利用できる。データ量は国内分とは別枠。2023年 7月12日までに利用開始した場合。

「海外あんしん定額」は、対象地域に着いてスマートフォンの電源を入れる(機内モードを解除する)と届くSMSより申し込むことができる。申し込むとすぐ~30分ほどで使えるようになるが、データ通信できない場合は、機種ごとにデータローミングの設定を確認しよう。

他の定額対象地域では「海外パケットし放題」2,980円/日※が利用できることがあるが、契約方法により利用できないことがある。申し込みは My Y!mobile にて。

ソフトバンクとの違い

中身の通信・通話サービスはソフトバンクと同じ。料金プラン(ソフトバンクは大容量、ワイモバイルは25GB以下の小中量で廉価なプラン)、販売している端末の機種(ソフトバンクは高価な機種が中心、ワイモバイルはミッドレンジ以下の手頃な機種が中心)、ポイントなどの特典の有無、で住み分けがされている。

“ソフトバンク”と“ワイモバイル”の行き来は困難

“ワイモバイル”と“ソフトバンク”は同じ会社のサービスにもかかわらず、“ソフトバンク”の各プランから“ワイモバイル”の各プランに変更する、またはその逆は、MNP扱いとなる。今でこそ解約金は撤廃されたが、2019年9月までに契約した場合は違約金の対象になることもある。

“ワイモバイル”のシンプルプラン同士であれば、SからMに、MからLに、またはその逆に変更するのは簡単だ(My Y!mobileからオンラインで手続きでき、手数料もかからない)が、“ワイモバイル”と“ソフトバンク”を行き来する場合は解約+新規契約となるため、本人確認書類を用意して手続きする必要がある※。

また、#家族割引サービスなども別扱いになるため、例えば主回線では「メリハリ無制限」を契約して、家族が使う副回線ではワイモバイルを使う、のように使い分けたい場合は、割引サービスを受けられない。端末(機種)も“ソフトバンク”と“ワイモバイル”で別々のラインアップになっているため、普段はWi-Fiを使うのでデータ容量はワイモバイルのプランがちょうどいいが端末はハイエンドを使いたい、逆に端末は廉価版でいいからソフトバンクで大容量プランを使いたい、といったニーズにも応えきれていない(前者については、中古端末を購入してSIMのみ契約すれば可能だが)。

元々は別会社だった経緯があるにせよ、合併してからもずっと改善されず、ユーザーにとっては縦割りの弊害になっている。

家族割などのバラバラは存置されたまま、2021年3月には、さらに第3のブランド「

ただし、2021年 3月17日より始まった「

ワイモバイルまとめて支払い

いわゆるキャリア決済。機能は「ソフトバンクまとめて支払い」と同じ。未成年などクレジットカードを使えない人でも利用できる。利用限度額は年齢および契約状況により異なり、満12歳未満は最大2,000円/月、12歳以上20歳未満は最大20,000円/月、満20歳以上は最大100,000円/月。

My Y!mobileで上限設定できるが、契約中のワイモバイル回線を使うと無認証でログインできるので、未成年に使わせる場合は「使いすぎ防止パスワード」を設定するとともに、毎月請求明細を確認するなど、使いすぎに注意しよう。

クレジットカードを使っている人には特段メリットは無いが、強いて挙げれば、PayPayへのチャージに対応しているので、細かい話になるが、現金や銀行口座からチャージするよりも、クレジットカードのポイント還元分(0.5%~1%程度)がお得になる。

PayPayカード(旧Yahoo!JAPANカード)に支払いをまとめている人の場合、直接PayPay残高にチャージすると0%(無還元)だが、ワイモバイルまとめて支払いを経由すると1%還元になる。なんとも不思議:)

2023年1月適用分より「PayPay STEP」の1.5%還元条件が厳しくなったので、還元率合計1%程度で足並みが揃った感じだが、高還元率クレジットカードを使っている人は、ワイモバイルまとめて支払いでチャージして残高払いする方が、僅かながら得になるかも?

旧Yahoo!JAPANカードからPayPayカードに強制変更されて請求明細が見づらくなった等の不便も生じているし、給与等が月末に入る人には27日支払いのPayPayカードは不便なので、PayPayカードを使いたくない人や、支払いを他のカードにまとめたい人にも便利だ。

少々裏技的になるが、PayPay支払いで他のポイントを貯められる効果もある。例えば筆者の場合は年会費無料の「ビックカメラ VIEW Suica」カードに支払いをまとめているので、ワイモバイルの料金は JRE POINT 0.5%+ビックカメラポイント 0.5% の還元になる。JRE POINTを貯めると普通列車グリーン車や新幹線にお得に乗れるので、関東在住の人や時々東北信越方面へ旅行する人には、同額の他のポイントを貯めるよりもお得になることがある。この場合はSuicaで支払うのが最もお得になるが、Suica未対応でPayPayのみ対応の店もあるので、PayPayのチャージに「ワイモバイルまとめて支払い」を経由することで、SuicaだけでなくPayPayでも JRE POINT を貯められるわけだ。

ただし、ワイモバイルまとめて支払いでのPayPayチャージには個別に数万円程度の限度額が設定されているので、「PayPayあと払い」などと併用するのが良いだろう。

また、2023年 8月 1日(予定)2023年 9月から、月に2回目以降のチャージは2.5%もの手数料を請求されるように改悪された。毎月初回のチャージは手数料無料なので、毎月使う額をだいたい把握しておいて、月に1回まとめてチャージするのが良いだろう。

「ワイモバイルまとめて支払い」でPayPayにチャージするための設定

- ワイモバイル回線を使っているスマートフォンにPayPayアプリをインストールする

- PayPayに登録する携帯電話番号を、ワイモバイルの(まとめて支払いを使う)番号にする

- Wi-FiをOFFにして、ワイモバイル回線をONにする

- PayPayアプリを開き、【アカウント > 外部サービス連携 > ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO】をタップし、画面の指示に従って連携する

なお、2023年 7月まではオートチャージ機能を使うと便利だが、2023年 8月 1日(予定)からは「ワイモバイルまとめて支払い」でPayPayチャージすると2.5%もの手数料を徴収される。月1回は手数料がかからないので、8月以降はオートチャージをOFFにして、月1回まとめてチャージする方が良い。

- ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMO連携方法(携帯電話回線での連携)(PayPay)

- ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いでのチャージ方法(PayPay)

- オートチャージ機能について(PayPay)

- PayPay残高チャージ時の「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」での手数料に関するお知らせ(PayPay、2023年 5月 1日)

ヤフー連携サービス

ワイモバイルでは、グループ会社※が運営する

Yahoo!プレミアム for Y!mobile

シンプルS/M/L、スマホベーシックプラン(旧スマホプランを含む)とデータベーシックプラン(旧データプランを含む)が対象。通常月額508円(税別462円)の「Yahoo!プレミアム」が無料で提供されている。

Y!mobileサービスの初期登録をすると利用できるようになる。

様々な特典があるが、例えばヤフーが運営するWebショッピングモール「Yahoo!ショッピング」で買い物すると、還元されるPayPayポイントが常時2%分増量される。また、商品によってはプレミアム会員価格が設定されていることもある。

コード決済サービス「PayPay」が時々実施している「超PayPay祭」などのキャンペーンでも、ワイモバイル契約者(ヤフーアカウント連携により判別される)は還元率・額が増量されることがある。

Yahoo!トラベルの国内宿泊予約「ヤフープラン」ではPayPayポイント還元額が増えたり(いつでも+4%、「5のつく日」と日曜日にはさらに上乗せされて+9%)、Yahoo!オークション(ヤフオク)では出品者にかかる手数料が若干減額されるといった特典がある。

このほか、「Yahoo!かんたんバックアップ」を容量無制限で利用できる。

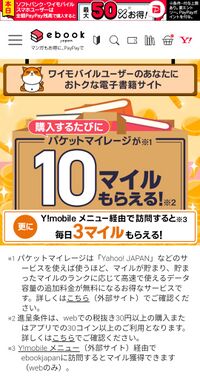

パケットマイレージ

Yahoo!JAPAN のサービスなど※を利用するとマイルが貯まり、1ヶ月で貯まったマイル数に応じて翌月のデータ容量の追加料金が無料になる。

povo 2.0 の「ギガ活」に似ているが、ワイモバイルの方が歴史は長く、ハードルは高い(苦笑)。

80マイル以上貯めると翌月+0.5GB、200マイル以上で+1GB、400マイル以上で+5GB、600マイル以上では翌月無制限にデータ容量を使えるようになる。

マイルは毎月リセットされるので、毎月貯めないと使えない。 また、サイト訪問のマイルはすぐに貯まるが、買物等で貯まるマイルは数日から1週間ほど遅れて付くようなので、月末に焦って買い物しても当月中に貯められない。日常的にヤフーのサービスを利用している人はいいが、計画的に(狙って)貯めるのは難しいと思う。

人それぞれだと思うが、筆者もめったに貯まらなかった。でも荷物を減らすために電子書籍に切り替えた際、「ebookjapan」※で本を買う時にまとめて買わず、1冊ずつ買うようにしたら貯まりやすくなった:)。

「パケットマイレージ」のWebサイトからリンクを辿ると1日に3~6マイル貯まり、33円以上の本(単話を含む)を買うと1回につき10マイル貯まる。

ちなみにebookjapanでは毎週金曜日の最大34%(時期により49%)還元などのキャンペーンが頻繁に実施されており、ワイモバイルユーザー※は優遇を受けられてお得だ(後述)。

パケットマイレージは貯めるハードルが高ければ、使うハードルも高い。パケットマイレージの特典分は、契約データ容量を使い切った後にしか使えないので、繰り越しとの相性が良くない。繰り越しよりもパケットマイレージの方が先に始まったので、当時は考慮する必要が無かったのだろうが、今は毎月カツカツでデータ容量を使い切っている人でないと恩恵が得られない仕組みになってしまった。

また、「快適モード」の設定(または0.5GBごとにデータ追加の手続き)が必要だが、正直、分かりにくさや面倒がある。一度「快適モード」を設定すると翌月以降も適用されるので、パケットマイレージのランクを見て毎月モードやプランを変更する必要があるのも煩わしい。

さらに、使うほど「【ワイモバイルより】通信速度低速化に関するお知らせ」というメールが頻繁に送られてくるのも煩わしい。データ使用量が増えている昨今、追加単位が0.5GB単位なのは時代遅れの感もある。

#データ増量オプションと同様に、基本データ容量に組み込んで優先的に無駄なく使えるようにし、有効活用できる・貯めたくなる仕組みに改善してほしいものだ。

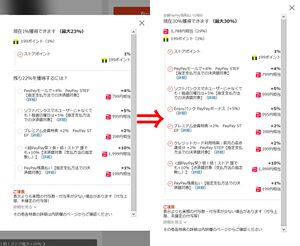

パケットマイレージはID単位で計測し、ランクと特典内容は翌月2日にY!mobileメール(@yahoo.ne.jp)宛に通知されてくる(右図)。

なお、連携する Yahoo!JAPAN ID を変更した場合の挙動は不明※だが、マイルは Yahoo!JAPAN ID に紐づいて貯まるので、マイルが貯まった状態でも連携解除すると使えない。当月中に再度連携し直しておけば翌月使えるが、連携解除は計画的にどうぞ。

Enjoyパック

2024年12月18日までで新規受付終了、加入済み回線では引き続き利用可能

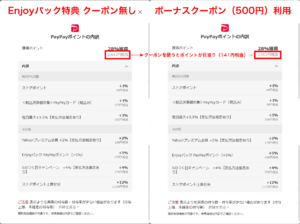

ヤフーが運営するWebショッピングモール「Yahoo!ショッピング」のヘビーユーザーにはお得なオプション。

月額550円(税別500円、初回初月は無料)で、同サイトで使える500円分のクーポン(501円以上の買い物で利用可、他のクーポンとの併用不可)を1枚取得できるとともに、同サイトで買い物する度に追加でPayPayポイント5%還元(ただし月々1,000円分が上限)を受けられる。

最大1,000円分のPayPayポイント還元が魅力になるが、クーポンだけでは月々50円(本オプションの消費税分)損する上、クーポンを使った分はポイント還元の対象外になるので、実際のお得額は額面よりも低くなることに注意が必要。

右図の例は、PayPayポイント28%還元(Enjoyパックの分を含む)の商品を購入した場合で、500円の28%⇒141円も損になる。

仮に右図の買い物(税込10,362円、送料無料、23%還元)のみに使った場合、「Enjoyパック」で得になるのは×5%⇒518円ではなく、わずか281円に留まる※。

- Enjoyパック 追加料金 -550円

- Enjoyパック ボーナスクーポン +500円分

- Enjoyパック PayPayポイント(クーポン利用分を差し引いた税別本体価格の5%) +446ポイント

- 各種ポイント目減り分 -115円(23%相当)

「Enjoyパック ボーナスクーポン」は毎月専用サイトに取得しに行く手間がかかる上に、ポイント還元率の高い商品に使うと損になるし、「週替わりクーポン」※やストアクーポンなどと併用できない、しかも当月中に使わないと丸損になるので、使いどころが難しい。だからと言って不要不急な買い物をして無駄遣いしては本末転倒だ。

このように、「Enjoyパック」は面倒な割りにお得額が微妙なので、ライトユーザーにはお勧めしない。

一方、「Yahoo!ショッピング」で毎月必ず数万円は買い物しているといったヘビーユーザーならば、クーポンを使い切れるだろうから、PayPayポイント還元の1,000円から消費税を差し引いた950円(からクーポンで目減りする還元ポイントを差し引いた)ぶん、お得になる。

なお、2022年12月より商品価格から消費税額を除いた金額に還元基準額が引き下げられたので、同じ額の還元を受けるために必要な買物額が1割高くなっている。

還元されるPayPayポイントについては、Yahoo系サイトのみならずPayPay支払いに対応しているリアル店舗でも使えるので、使い勝手は良い(面倒で使い勝手の悪い「Enjoyパック ボーナスクーポン」もPayPayポイントにすれば良いのにと思う)。

このほか、データ増量0.5GB分が無料になるが、気休め程度だろう。これまでにデータ単価が大きく下がっているのだから、せめて1~2GBくらいは付けてほしいものだが…

また、Yahoo!プレミアム会員費も含まれているので、前述の「Yahoo!プレミアム for Y!mobile」の対象にならない料金プラン(ケータイベーシックプランSSなど)を使っている人が「Enjoyパック」を追加すると、Yahoo!プレミアムの特典も受けられるようになる。

このオプションは、通信サービスにはほぼ無関係。お得になる上限は925円(ボーナスクーポンを基本ポイント1%還元の商品に使い、計22,550円以上買い物した場合)だし、クーポン等の手間も考えると、付けなければ損というほどでもない。無ければ無いで全く問題ないし、専用サイトでいつでも追加/解除できる(深夜を除き即時適用となる)ので、「Yahoo!ショッピング」でたくさん買い物をするようになったら付ければ良いと思う。

コンテンツサービス

ワイモバイルを契約していると、Yahoo!グループのコンテンツサービスで特典を利用できる。

ebookjapan

コミックの品揃えが豊富な電子書籍サイト。コミック・雑誌・画集は固定レイアウト、活字本は専用アプリにてリフロー、黒背景、音量ボタンでのページめくりに対応。コミックを中心に期間限定で1巻無料をよく実施していることと、定期的に34%ないし49%還元キャンペーンが実施されているのが魅力。

例えば「コミックフライデー

」では、毎週金曜日に事前エントリーしてから全額PayPayで支払う※と、毎週金曜日は最大34%還元になる※。付与予定のPayPayポイントをその場で使うこともできるので、毎週金曜日は実質3割引で電子書籍を購入できる。

さらに年末年始や大型連休などの商戦期を中心に、最大49%還元※になるキャンペーンも頻繁に実施されている。ワイモバイルの契約がないと還元率が下がるので、「Yahoo!プレミアム for Y!mobile」を利用していれば購入額の10%ないし20%相当が得になるわけだ※。

ちなみに「コミックフライデー」の名称だが、マンガに限らず、新刊(発売から30日以内)を除くほぼ全ての電子書籍(文芸、ノンフィクション、雑誌、画集など)が対象になる。新刊はキャンペーン対象外になるが、1ヶ月待てば安く買えるので、急ぎでなければ翌月まで待ってから購入すると良いだろう。

ebookjapanでは、同じYahoo!アカウントでログインすれば最大6台の端末(Android / iOS)およびWebサイトで閲覧でき、必ずしもワイモバイル回線を使う必要はない(光回線や他社回線など、閲覧時の回線は問わない)。予めアプリでダウンロードしておけばオフラインでも読める。スマートフォンだけでなく、パソコンやタブレット、電子書籍ビューアなど複数端末を使い分けている人も安心して利用できる。

ebookjapanではパケットマイレージを貯めやすいのも魅力。33円以上の会計(単話を含む)で一律10マイル貯まるので、マンガやノベルをたくさん読む人は、セール期間に1冊(1話)ずつ会計を分けて購入すれば、比較的簡単にパケットマイレージを貯められる。例えば電子書籍を60回購入すれば※、ワイモバイルの契約が「シンプルS」でも翌月データ通信使い放題にできるし、紐づいているシェアプランも含めて使い放題になる。

注意点としては、購入前にパケットマイレージのリンクを辿る必要がある※ことと、ebookjapanでは1週間くらい遅れてマイルが貯まるので、月末近くに焦って買っても間に合わない(翌月貯まる)。パケットマイレージのご利用は計画的にどうぞ:)

また、アプリ内で購入すると各種キャンペーンの対象外になるので、面倒だが読む前にWebブラウザを開いて予め購入しておこう。

読み放題プレミアム

「Yahoo!プレミアム for Y!mobile」を利用していれば、指定の雑誌が無料(追加料金無し)で読み放題になる。

気になるラインアップは、週刊東洋経済などの経済誌をはじめ、週刊誌、女性誌、料理・趣味系雑誌までけっこう豊富。最新号とバックナンバー数号程度(雑誌により異なる)を無料で読むことができる。

公式Webサイトまたは専用アプリ(Android / iOS)で読むことができ、同じYahoo!アカウントでログインすればよく、回線は問わない(光回線や他社回線などでも読める)。

シェアプラン

シンプルプランやスマホベーシックプラン(旧スマホプランでも可)と組み合わせて、SIMカードを3枚まで追加して使うことができるデータプラン。LTE内蔵パソコンやiPadなどのタブレット端末で使うときに便利だ。

単体では契約できず、データ容量は主契約(親回線)のシンプルプラン/旧スマホベーシックプラン/旧スマホプランと共通(シェア)になる※。

親回線がシンプルプラン/スマホベーシックプランの場合は5Gも使える※。 筆者の手元では 5G n257(ミリ波)も使えた。

基本的には親回線と同じ条件で使えるのだが、親回線の契約データ容量を使い切った後は、親回線は最大300Kbpsないし最大1Mbpsで使えるのに対し、シェアプランは128Kbps以下に規制される※。

親回線で通常速度に戻す申し込み※をすれば、シェアプランも規制解除される。

昔は親回線も最大128kbpsだったのだが、最大1Mbpsないし最大300Kbpsに順次引き上げられた経緯がある中で、シェアプランだけ置いてけぼりになってしまったようだ(;_;)。

通話はできないが※、データ通信とSMSを使えるので、SMS認証が必要なサービスも利用できる。

追加SIMの枚数にかかわらず(上限3枚)、月額料金は1,078円(税別980円)。

シンプルM/L、スマホベーシックプランM/Rを使っている場合は、半額の539円(税別490円)。

プランSを契約していて、追加データSIM 1枚で足りる人にはメリットが無い※が、データSIMを複数枚使いたい人や、プランM/L/Rと一緒に使うならメリットが大きい。

ちなみに他のMNO(“ソフトバンク”を含む)ではSIMカード追加1枚あたり月額千円程度取られるし、ライバルのau系格安ブランド「UQモバイル」にはシェアプランが無いので、ワイモバイルの特長にもなっている。

ただし、主契約(親回線)がスマホベーシックプランRの場合は、シェアプランで使えるデータ量が14GBまでとの記述があるので要確認※。

シェアプランはオンライン (Web) では手続きできず、ワイモバイルショップに出向いて申し込む必要がある。契約事務手数料は恒常開催のキャンペーンで無料。

提供されるSIMカード※は nanoSIM (n101) のほか、LTE内蔵パソコンやモバイルルータなどでよく使われている microSIM (m101) も選べるが、microSIM は店頭に在庫が無いことがある。今は感染症対策で来店予約が必要なので、店舗へ出向く前に電話して、来店予約がてら在庫確認しておこう。

契約後にサイズ変更したい場合はワイモバイルショップでできるが、手数料3,850円かかる。

標準SIMは無いので、標準SIM対応のモバイルルータ等で使いたい場合は、別途市販のSIMアダプタ(右図)が必要になる。

せっかく5Gも使えるのだから、iPadなどに入れて使えたら便利なのにね。対応してくれないかな。

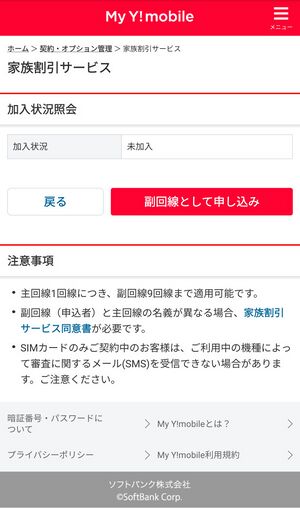

家族割引サービス

主回線(無割引)と副回線を決めて紐づける手続きをすると、副回線(9回線まで)で値引きを受けられる。値引き額は対象副回線のプランにより下記の通り。1人で、または家族で複数契約を使っている人にはお得だ。

- シンプル2 S/M/L - ▲1,100円

- シンプルS/M/L - ▲1,188円

- スマホベーシックプラン、スマホプラン - ▲550円

- データベーシックプランL、Pocket WiFiプラン2(ベーシック) - ▲550円

※「ケータイベーシックプランSS」「データベーシックプランS」は対象外(主回線にも副回線にもなれない)。

2021年 2月18日から始まった「シンプル」プランでは割引額が引き上げられたが、従来のスマホベーシックプランに対する割引額は変わらない。

これまでワイモバイルでは家族割が最もお得だったが、2023年10月 3日から始まった「シンプル2」では方針転換され、本体価格が値上げされるとともに、家族割が引き下げられ、光セットに色が付けられた。

家族の範囲と手続き書類

本人(複数回線持ち)や同居の家族はもちろん、同じ住所で同居している事実婚などのパートナーや、離れて暮らす同姓の家族(親族や単身赴任、下宿など)とも家族割引を組むことができる(手続きは面倒になるが)。

請求を統合する必要はないので、離れて暮らす親や子を家族割に入れて、支払いは別々にしてもOK。

申し込み方法はここに書かれている通り。

家族割引の申し込みは、以前は家族確認書類を用意してワイモバイルショップに出向く必要があったが、2020年11月頃より My Y!mobileで手続きできるようになった(後述)。

同じ名義の回線同士は書類不要で手続きできるが、異なる名義の場合は「家族割引サービス同意書」PDFファイルを印刷して署名し、本人確認書類とともに写真に撮ってアップロードする必要がある。プリンタが無い場合は近所のワイモバイルショップへ出かけてもらってくるか、コンビニコピー機※などで印刷する必要がある。

また、住所や姓が異なる家族は、別途証明書を求められたり、オンライン手続きが却下される場合がある。その場合は委任状を書いてワイモバイルショップへ出向いて手続きすることになる。

主回線と副回線の組み直し

ワイモバイルの家族割引は主回線が無割引になることと、「シンプル」プラン以降は家族割の額が大きくなったので、家族割の額が小さな回線を主回線にする方が全体としてお得になる。

しかしワイモバイルでは発足当初より家族割を提供しているが、従来は一度主回線にした回線は副回線にできない制限があった。

それがいつの間にか善処され、一度主回線にした回線も再度組み直すことで副回線にできるようになった。

家族割の解消・主回線を解約(他社への乗り換え、名義変更、対象外プランへの変更を含む)した場合は、解消・解約した月まで家族割が適用されるので、翌月中に家族割を組み直せば、副回線には引き続き割引が適用される。

とはいえ、家族割のオンライン手続きには3日程度かかることがあり、さらには書類の不足・不鮮明などで却下されることもあるので、間際ではなく早めに手続きしておこう。

オンライン手続き(家族割引サービス)

家族割引の手続きは、副回線から申し込む。

副回線にしたい回線でスマートフォンを利用中の場合は、Wi-Fiを切ってワイモバイルの回線で My Y!mobileを開くと、自動でログインされる。

もちろん、パソコン等のWebブラウザで開き、電話番号とパスワードを使ってログインしても、手続きできる。

ログイン後、少し下にスクロールして「ご契約内容」の「ご契約内容をみる」をタップ。「割引・キャンペーン」の中にある「家族割引サービス」が「未加入」になっている場合は、「確認・変更する」をタップして加入手続き(右図)に進める。

手続き方法は人により異なるが、回線の契約名義が同じであれば、すぐに完了する。

契約名義が異なる回線と家族割を組む場合は追加書類を用意し、写真に撮ってアップロードする必要がある。

“ソフトバンク”に移ると家族が値上がりする

“ソフトバンク”と“ワイモバイル”が同じ会社になって久しいが、家族割の回線数は合算できず個別計算のまま存置されているので、契約変更の妨げになっている。

“ワイモバイル”を契約していると時々“ソフトバンク”への移行を勧められることがあるが、“ソフトバンク”に移ると“ワイモバイル”を使っている家族が値上がりすることになるので要注意。

同じ会社で同じ通信サービス、しかもワイモバイルが1000万回線を超えて主力になっている中で、家族のうち1人のデータ通信量が増えても気軽に“ソフトバンク”に移れない原因になっている。

ユーザー目線では、昔はともかく、ワイモバイルの契約数が増えてデータ通信量も増えている今は、家族割を合算する方が「アップセル」に効果があるように思うのだが…?

PHS向けの家族割引サービス(受付終了)

#旧ケータイプランなどのPHS向けプランを副回線にすると、基本料金が無料になっていた。

PHSの家族割引サービス受付は2019年7月31日までで終了したので、新たに家族割引サービスを組み直すことはできないが、2019年7月31日時点で 「家族割引サービス」や「もう1台無料キャンペーン」の対象になっていたPHSの副回線については、基本料金無料特典が継続する措置が取られているので、主回線を解約等する際も、新たに組み直す必要はない。

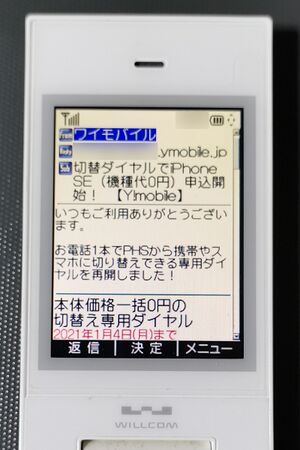

PHSからの切り替えで家族割引サービスが解除されてしまう

2019年末頃より、PHSを利用している人向けに、4G携帯電話への切り替えを案内するDMが発送されており、一部のユーザーには※電話1本で切り替え手続きできる案内が届いているが、電話1本で切り替えると家族割引サービスが解除されてしまう※。

なお、電話1本で切り替えを勧めるDMは事前に審査を済ませてから発送されているので、機種変更(契約変更)が比較的スムースだが、オンラインストアで契約変更手続きすると再審査が入るため、時間がかかったり、人によっては審査が通らないことがある。

すでに切り替えてしまった場合は、郵送で契約内容が届くので、家族割引サービスの有無を確認し、意図せず「無し」になっている場合は、再加入の手続きをしよう。

なお、電話1本での切り替えは 1月 4日で、公式オンラインストア(Web)での切り替えは 1月15日で受付終了した。これから切り替えたい場合は、ワイモバイルショップに出向いて申し込む必要がある。ショップでは 3月末まで切り替えでき、PHSから切替の場合は事務手数料無料になるが、機種は店頭に在庫がある物に限られ、価格も異なることがあるので、店舗に来店予約がてら電話して確認すると良い。

法人契約割引

ワイモバイルは法人契約にも対応しており、複数回線まとめて同一請求先で法人契約すると、全回線が1回線あたり957円引き(旧プランは770円引き)になる※。家族割と違って請求統合する必要があるものの、1回線目から割引適用になる。

「シンプル2」、「シンプル」および「スマホベーシックプラン」が対象で、組み合わせ自由。

もっとも、大企業向けにはMNO各社が相対契約で大幅値引きしていることが多いが、中小事業所では定価で契約しているところも少なくないだろうから、相対契約できない規模の事業者にとっては、お得に使えるプランだ。

おうち割 光セット(A)

固定インターネット接続の利用を前提にした割引サービス。

“ソフトバンク”を契約していた人が勘違いしがちだが、ワイモバイルでは家族割引サービスとの併用不可で、「NURO光」が対象外など、制約が多い。

競合のUQモバイルは提携CATVなども対象になるので使いやすいが、ワイモバイルの「おうち割」は「ソフトバンク光」「SoftBank Air」限定なので、対象になる人が限られるデメリットがある。

光回線の場合、ワイモバイルでは「SoftBank光」(2年縛りまたは5年縛り)のみが対象で、しかもインターネット接続だけではダメ。さらに指定オプション(「ホワイト光電話」「Wi-Fiマルチパック」など)も契約する必要があるので、「指定オプション」が不要な人には無駄な出費となる。 ⇒[おうち割 光セット(A)]適用条件を教えてください。

進学・単身赴任や寮・集合住宅などで光回線を引き込めない場合(工事ができない、数年で再転居予定など)にはホームルーターがよく使われているが、この場合も「SoftBank Air」は実質契約期間が長く割高になるきらいがある。

すでに「SoftBank光」+「指定オプション」または「Air」を利用中の人はともかく、他社サービスを利用している人がわざわざ変更するほどのメリットは無いだろう。

2023年10月 3日開始の「シンプル2 M/L」では、家族割よりも光セットの方が割安に設定された。そのぶん光回線を売ればトータルで儲かるということなのだろうが、今後は光セットに誘導されていくことになりそうだ。

実際、これまでも時々「SoftBank光」の勧誘電話・DMが来ることがあったが、「シンプル2」が発表された2023年 9月にはソフトバンク光・Airの勧誘電話がたくさんかかってきてウザかった(-_-#。 でも営業トークの裏には上記のようなデメリットがあるので、他の固定通信サービスを導入済みで満足している人には、お勧めしない。

旧プラン

現在契約できるプランについては#料金プランを参照

シンプルS/M/L

2020年12月22日発表、2021年2月1日改定、2021年2月18日開始。 2023年10月 3日の「シンプル2 S/M/L」開始に合わせて、置き換えられる形で本プランは新規契約が打ち切られた。

すでに契約中の回線は引き続き利用でき、「シンプルS/M/L」の中でのプラン変更もできるが、一度でも「シンプル2」に変更すると、戻せなくなる。

ワイモバイルは2014年8月の開始以来一貫して、データ容量別に松竹梅の3プランを展開している。どれを選んでも通信品質や機能等の差はないので、毎月使うデータ量で選べばいいし、プラン変更は毎月でもできる(手数料無料、翌月より適用)。

通話定額オプションは「だれとでも定額」(10分定額)が770円、「スーパーだれとでも定額(S)」(完全定額)が1,870円で提供されている。

| プラン | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |

|---|---|---|---|---|

| 月間データ容量 | 3GB | 15GB | 25GB | |

| 月 額 料 金 |

基本料金(1回線目) | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |

| 【参考】データ単価 | 726円/GB | 218.5円/GB | 166.3円/GB | |

| 家族割副回線 (2回線目以降) |

990円 | 2,090円 | 2,970円 | |

| 【参考】データ単価 | 330円/GB | 139.3円/GB | 118.8円/GB | |

| 1回線目+10分定額 | 2,948円 | 4,048円 | 4,928円 | |

| 副回線+10分定額 | 1,760円 | 2,860円 | 3,740円 | |

| 通 話 |

従量通話料 | 22円 /30秒 | ||

| 通話オプション | だれとでも定額(10分定額) 770円 スーパーだれとでも定額(S)(完全定額) 1,870円 | |||

| 着信転送 | ○ 標準対応 | |||

| 留守番電話 | ○ 標準対応 | |||

| 通 信 方 式 |

エリア・品質 | “ソフトバンク”と同じ | ||

| 5G | ○ 標準対応 | |||

| 4G・VoLTE通話 | ○ 標準対応 | |||

| 3G・CSFB通話 | ○ 標準対応 2024年 | |||

| SIMタイプ | nanoSIM(一部microSIM)、eSIM | |||

| SIM交換手数料 | 3,850円 原則ショップへ出向く必要がある eSIMの再発行をオンラインで手続きした場合は0円 | |||

| くりこし | ○ (2021年 8月から) | |||

| 増量オプション | +2GB 550円 | +5GB 550円 | ||

| データチャージ | +0.5GB 550円 (データ単価 1,100円/GB) | |||

| 超過後最大速度 | 300Kbps | 1Mbps | ||

| キャリアメール | ○ メールアドレス2つ無料 | |||

| シェアプラン | ○ 1,078円 | ○ 対応 SIM 3枚まで 539円 | ||

| テザリング | ○ 制限なし | |||

| 節約モード | × 非対応 | |||

| IPv6 | ○ 対応(iPhone・iPadを除く) | |||

| 公衆Wi-Fi | ○ 対応(無料) | |||

| Yahoo!プレミアム | ○ Yahoo!プレミアム無料付帯、Enjoyパック追加可能 | |||

| LINEギガフリー | × 非対応 | |||

| 契約場所 | Web(オンライン)、YM・SBショップ、家電量販店等 | |||

| 各種手続き | オンライン、YMショップ(一部手続きはショップへ出向く必要あり) | |||

| 定期契約・解約金 | 無し【いつでも解約可、解約月は満額請求(日割計算無し)】 | |||

- 2021年 8月18日改定、金額は税込、()内は税抜本体価格、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別

- 「おうち割 光セット(A)」の場合は、1回線目も家族割副回線と同額になり、家族割引サービスは適用されない。

- 旧プランとの比較は#スマホベーシックプランとシンプルプランの比較を参照。

- 3Gは石川県内に限り2024年 7月31日まで使える。

シンプルプラン開始とともに、従前の「新規割」などの期間限定の割引サービスは廃止されることになり、ずーっと変わらない料金が訴求されていた。

ところが、せっかく期間限定の割引サービスを廃して正価をわかりやすくしたというのに、(正価ではUQモバイルの後出しに負けて苦肉の策なのだろうが)全ての人が適用されるわけではない家族割引サービス適用後の料金を前面に出して宣伝されるようになってしまった。

でも家族割引サービスは1回線目には適用されないので、「シンプル」と謳いながら結局分かりにくくなってしまった感がある。むしろ法人契約割引と同様に、全回線に700円引きを適用した方がシンプルで良かったのではと思えるが…?

また、廃止されたはずの期間限定の値引きである「ワイモバ学割」も、シンプルM/Lに限り継続提供されることになった。なんだかブレてる感が…

なお、本シンプルプランと同時に発表された「

通話オプション

- だれとでも定額 - 月額770円(税別700円)で、10分以内の通話かけ放題(10分定額)になるオプション。

- スーパーだれとでも定額(S)※ - 月額1,870円(税別1,700円)で、通話し放題(完全定額)になるオプション。

他社の通話定額プラン・オプションも同様だが、0570 や 0180 から始まる電話番号(ナビダイヤル、テレドーム、テレゴング)は定額対象外(従量課金)になるので、要注意。0570から始まる番号はよく使われているが、他の番号が併記されていることが多いのでよく確認し、うっかり0570に発信しないよう注意したい。

データくりこし

ワイモバイルではデータ容量の繰り越しに対応してこなかったが、競合への対抗措置だろうか、2021年 8月18日から、データ容量の繰り越しに対応した。

ただし、繰り越せるデータ量は翌月の契約プラン容量が上限となる。例えばL(25GB)を契約していて大幅に余ったからといって翌月S(3GB)に変更すると、3GBしか繰り越せないので、要注意。他社ではこうした使い方もできることが多いが、ワイモバイルでは制限があることに留意したい。

また、併せて「データ増量オプション」も改定された。

昔はともかく、今はこれだけ基本プランのデータ量が増えたのに、オプションのデータ量は増えないので、あまりお得感がなくなっていたが、2021年 8月18日から、データ増量オプションも増量された(既存利用者は9月から)。

2021年 8月18日より実施。同日以降の新規契約者は、8月分から適用になる。

既存契約者は、基本容量の繰り越しは8月分(9月に繰り越し)から、「データ増量オプション」増量分の繰り越しは9月分(10月に繰り越し)から利用できる。

そして、「データくりこし」開始に伴い、従来はデータ容量の追加購入分が値引きされる形だったものが、2021年 9月以降は基本データ容量に追加される形に改善された。

このため、従来「快適モード」で使っていた人は、9月より「制限モード」に切り替えるよう案内されていたが、後々トラブルになると判断されたのか、「快適モード」から「制限モード」(自動追加しない)に切り替えられることになった。

プラン変更先取りプログラム

「シンプル2 S/M」または旧「シンプルS/M/L」を利用中、データ容量が足りなくなった/なりそうなときに、プラン変更と同時に申し込むことで、安価にデータ容量を増やすことができるオプションプログラム※。2022年12月14日から始まった※。

このオプションプログラムは選択制で、付けなければ従来通り(追加料金無し、データ量の変更は翌月から)。付けると当月(変更を申し込んだ月)に上位プランとの差額相当の料金が発生し、上位プランのデータ相当量まで追加して使えるようになる。つまり、プラン変更を先取りするような効果が得られる※。

プラン変更した当月に、変更内容に応じたプログラム料金が追加でかかり、下記のデータ量を追加して使える。

「シンプルS/M」契約中、プラン変更無し※

- シンプルS→シンプルM 1,100円 追加できるデータ量は 12GB(0.5GB×24回)まで

- シンプルS→シンプルL 1,980円 追加できるデータ量は 22GB(0.5GB×44回)まで

- シンプルM→シンプルL 880円 追加できるデータ量は 10GB(0.5GB×20回)まで

「シンプルS/M/L」契約中、「おうち割」無し※

- シンプルS→シンプル2 S 187円 追加できるデータ量は 1GB(0.5GB×2回)まで

- シンプルS→シンプル2 M 1,837円 追加できるデータ量は 17GB(0.5GB×34回)まで

- シンプルS→シンプル2 L 2,937円 追加できるデータ量は 27GB(0.5GB×54回)まで

- シンプルM→シンプル2 M 737円 追加できるデータ量は 5GB(0.5GB×10回)まで

- シンプルM→シンプル2 L 1,837円 追加できるデータ量は 15GB(0.5GB×30回)まで

- シンプルL→シンプル2 L 957円 追加できるデータ量は 5GB(0.5GB×10回)まで

「シンプルS/M/L」契約中、「おうち割 光セット(A)」適用中※

- シンプルS→シンプル2 S 275円 追加できるデータ量は 1GB(0.5GB×2回)まで

- シンプルS→シンプル2 M 1,375円 追加できるデータ量は 17GB(0.5GB×34回)まで

- シンプルS→シンプル2 L 2,475円 追加できるデータ量は 27GB(0.5GB×54回)まで

- シンプルM→シンプル2 M 275円 追加できるデータ量は 5GB(0.5GB×10回)まで

- シンプルM→シンプル2 L 1,375円 追加できるデータ量は 15GB(0.5GB×30回)まで

- シンプルL→シンプル2 L 495円 追加できるデータ量は 5GB(0.5GB×10回)まで

「シンプル2 S/M」契約中、「おうち割」無し

- シンプル2 S→シンプル2 M 1,650円 追加できるデータ量は 16GB(0.5GB×32回)まで

- シンプル2 S→シンプル2 L 2,750円 追加できるデータ量は 26GB(0.5GB×52回)まで

- シンプル2 M→シンプル2 L 1,100円 追加できるデータ量は 10GB(0.5GB×20回)まで

「シンプル2 S/M」契約中、「おうち割 光セット(A)」適用中

- シンプル2 S→シンプル2 M 1,100円 追加できるデータ量は 16GB(0.5GB×32回)まで

- シンプル2 S→シンプル2 L 2,200円 追加できるデータ量は 26GB(0.5GB×52回)まで

- シンプル2 M→シンプル2 L 1,100円 追加できるデータ量は 10GB(0.5GB×20回)まで

ただし、注意点がいくつかある。

- プラン変更と同時に申し込む必要がある。

- 「シンプル」から「シンプル2」に一度でも変更すると「シンプル」に戻せなくなり、料金が恒常的に上がることになる。「シンプル」同士の変更に留めておけば、戻すことができる。

- 追加分は0.5GB毎にチャージする必要がある⇒「オートチャージ設定」もできるが、翌月解除を忘れずに。

- 追加分は繰り越しできないので、データ使用量が増えると予想される場合は前月のうちにプラン変更しておく方がお得。

- プランSからM/Lに変更しても、当月の「データ増量オプション」の分は増量されない。

- 当月中に追加したデータ容量はシェアプランでも使える(初月を除く)が、シェアプランセット割は翌月から(プラン変更後)の適用になる。

- 法人契約は対象外。

- 解約、継承、回線譲渡などにより、翌月プラン変更されていないと、このオプションはキャンセルされる。その場合、オプション料金はかからないが、追加チャージ分の料金が定価で課金されるため、高額な料金になることもある。

契約データ容量が足りなくなった時に便利だが、データチャージなど少々わかりにくい操作もあり、使いづらい面もある。

データ通信量は計画的に使い、足りなくなりそうなら前月のうちに余裕をもって一段大きいプランに変更しておくのが鉄則だが、不測の事態が起きたときなど、いざという時に安価にデータ容量を増やせる選択肢が増えたことは嬉しい。

「シンプル2」に変えるべきか?

結論から言うと、

- 「シンプルS」+「シェアプラン」を利用中で、MやLに変えることはない

- 通話オプション(だれとでも定額)は使わない

- 留守番電話サービスは使わない

の全てに該当するなら、変更する方がお得になる。

また、現在「シンプルL」+「データ増量オプション」を使っていて、それでもデータ容量が不足気味な人は、「シンプル2 L」に変えると値上がりするものの、5GB増える。

「シンプルM」を使っていて不足気味な人は、「シンプルL」に変える方が良い。「シンプル2 M」に変えると大幅に値上がりし、一旦「シンプル2」に変えると「シンプル」に戻れなくなるので要注意。

2023年10月 3日開始の「シンプル2」では、名前の「シンプル」とは裏腹に、他社に倣って縛り条件が複雑化した。従来ワイモバイルでは家族割がお得だったが※、改定後は他社に倣って光セットに色が付けられ、支払い方法の縛りまで入った※。

UQモバイルの「自宅セット割 インターネットコース」にはCATV系なども含まれていて比較的対象範囲が広いのに対し、ワイモバイルの「おうち割 光セット(A)」はソフトバンク直営の光・Airしか対象にならないので、CATVや「NURO光」などが引込済の建物ではそもそも選択肢になり得ないだろう。しかも光回線のみでは足りず、2年縛り自動更新プラン+指定オプション(電話など)を付ける必要があるので、家電話などが不要な世帯には無駄なオプションが付いて割高になりがちなことも考慮する必要がある。新プランで家族割を冷遇して光セットを優遇する背景には追加出費が潜んでいるわけだ。

さらに従来は無料だった留守番電話が有料化され、通話定額が値上げされている。

また、従来の「シンプルM/L」では契約データ容量超過後も1Mbpsで使えたが、「シンプル2 M」は30GBを超えると、「シンプル2 M」は45GBを超えると、128kbpsに制限される※。

しかも「シンプル2 M」と「シンプル2 L」は基本料金も値上がりする※ので、現在「シンプルM/L」を利用中ならば変更せずに使い続けるのが賢明だろう※。

一方、シェアプランセット割の対象が「S」にも拡大するので、「シンプル2 S」とシェアプランを組み合わせる場合は、従来の「シンプルS」よりも安くなる。

また、“ソフトバンク”から乗り換えた人など、既に光とカードでガチガチに縛られ済みの人に限れば、数百円UPでデータ容量が増えるのでお得という人もいるだろう※。ただし留守電が有料化されたため、留守電を使っている人には値上げになる。

とりわけ「M」「L」は値上げ幅が大きいが※、「S」はデータ容量が増える割りに値上げ幅が抑えられている。でも「S」を契約している人は普段Wi-Fi利用で外ではメールなど少ししか使わない人が多いだろうから※、得か損かは微妙。

旧シンプルプランとシンプル2の比較

| \ | シンプルS | シンプル2 S | シンプルM | シンプル2 M | シンプルL | シンプル2 L |

|---|---|---|---|---|---|---|

| データ容量 | 3GB | 4GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB |

| 増量オプション | +2GB 550円 | +5GB 550円 | ||||

| 超過後最大速度 | 300kbps | 300kbps →128kbps |

1Mbps | 1Mbps →128kbps |

1Mbps | 1Mbps →128kbps |

| 月額基本料金 | 2,178円 | 2,365円 | 3,278円 | 4,015円 | 4,158円 | 5,115円 |

| 【参考】 データ単価 (円/GB) |

726 | 591.3 | 218.5 | 200.8 | 166.3 | 170.5 |

| 545.6 (増量時) |

191.4 (増量時) |

156.9 (増量時) | ||||

| PayPayカード割 | - | ▲187円 | - | ▲187円 | - | ▲187円 |

| 家族割※ | ▲1,188円 | ▲1,100円 | ▲1,188円 | ▲1,100円 | ▲1,188円 | ▲1,100円 |

| 光セット※ | ▲1,650円 | ▲1,650円 | ||||

| 家族割副回線 (2回線目以降) |

990円 | 1,265円 | 2,090円 | 2,915円 | 2,970円 | 4,015円 |

| 光セット適用 | 2,365円 | 3,465円 | ||||

| 光+カード | 1,078円 | 2,178円 | 3,278円 | |||

| 従量通話料 | 22円/30秒 | |||||

| 留守番電話 | 無料 | +330円 | 無料 | +330円 | 無料 | +330円 |

| 10分定額 | +770円 | +880円 | +770円 | +880円 | +770円 | +880円 |

| 完全定額 | +1,870円 | +1,980円 | +1,870円 | +1,980円 | +1,870円 | +1,980円 |

| シェアプラン | +1,078円 | +539円 | ||||

| くりこし | ○ 対応 | |||||

| データチャージ | +0.5GB 550円 (データ単価 1,100円/GB) | |||||

※「家族割」と「光セット」は、どちらか一方しか適用できない。また、「家族割」は1回線目には適用されないが、「光セット」は1回線目から適用になる(10回線まで)。

- 金額は税込、()内は税抜本体価格、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別

- 新プランの月額基本料金の()内は、旧プランとの差額

- 従来プランの増量時のデータ単価は、「増量オプション」を含めた(「M」「L」は新プランと契約データ容量が揃う)場合の参考値

- 「PayPayカード割」はPayPayカード(ゴールドを含む)で支払った場合にのみ適用される(PayPay残高や他のクレジットカードは対象外)

- 「家族割」=家族割引サービス、1回線目には適用されない

- 「光セット」=おうち割 光セット(A)、1~10回線目に適用される

- 「10分定額」=従来のシンプルプランは「だれとでも定額」、シンプル2では「だれとでも定額+」(いずれも一部定額対象外の通話先あり)

- 「完全定額」=従来のシンプルプランは「スーパーだれとでも定額(S)」、シンプル2では「スーパーだれとでも定額+」(いずれも一部定額対象外の通話先あり)

- 従来無料で使えていた留守番電話サービスは、「シンプル2」では使えなくなる。別途330円の「留守番電話プラス」を契約するか、「だれとでも定額+」(880円)/「スーパーだれとでも定額+」(1,980円)を付ける必要がある。

ケータイベーシックプランSS

フィーチャーフォン(ガラケー・ガラホ)向けのプラン。通話とSMSしか使わない人向け。オプションの「スーパーだれとでも定額」(通話定額)を付けても月額2,127円(税込、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別)。

ただし、パケット料金がとても高く、月々わずか35MB程度使っただけでスマホベーシックプランSよりも割高になってしまうので、ガラケーを使う人でも、SMS以外のメールを使う人には向かない※。

もしケータイベーシックプランSSを利用中にパケットを使い過ぎた場合、シンプルS/M/Lへ変更申し込みすると、当月のベーシックパック月額料とパケット定額料が値引きされる「ケータイプランSS利用料割引キャンペーン」が実施されている。

料金面でも、2021年 2月18日より始まった新プラン「シンプルS」では家族割引サービス適用後に月額税別900円まで下がり、本プランよりも安くなる(ケータイベーシックプランSSは家族割対象外)ので、単身でガラケーを使いたいという人を除いて、利点のないプランになっている。

ワイモバイルで販売しているフィーチャーフォン(ガラホ)を使っていてもシンプルプランを選べるので、メールをたくさん使う人は「シンプルS」※にする方が良いだろう。

なお、「ケータイベーシックプランSS」用SIMカードにはいわゆるIMEI規制がかかっており、ワイモバイルの電話機(ガラケー・ガラホ)以外ではデータ通信ができない。3Gによる通話はできるので、3Gに対応したDSDS対応のスマートフォンで通話・SMS専用に使うことはできるが、VoLTE通話はできない。

このほか、LINEMOの「ミニプラン」は単身でも3GBまで月額990円(税別900円)で使える。さらに安くしたい場合は日本通信SIMやIIJmio、NUROモバイルなどのMVNOを検討すると良いだろう。

スマホベーシックプラン

2014年のワイモバイル開始以来※、データ容量や料金が改定されながらも、長らく提供されてきた旧主力プラン。データ通信と通話10分定額(だれとでも定額)がセットになっており、データ容量別にS/M/R(L)の3プラン。通話SIMのみ提供。

2021年2月17日で受付終了し、翌18日からは「シンプルS/M/L」が主力プランになった。既存の契約者は引き続き利用でき、2月18日以降順次、契約そのまま同料金で5Gに追加対応する。5Gが使えるようになると、右図のように My Y!mobileにログインして確認できる。

既存の契約者がシンプルプランを利用したい場合は、2021年 2月18日より、プラン変更手続きができるようになっている。プラン変更は翌月から適用になり、月末は混みあうことがあるので、3月から使いたい場合は、2月27日頃までに変更手続きをしておこう。

データ容量別に3プラン

データ容量別に、S/M/R※の3プラン。全てに、1通話あたり10分まで通話し放題の「だれとでも定額」が含まれている。

- スマホベーシックプランS - 月間3GBまでで、月額2,948円(税別2,680円)。「データ増量オプション」を付けると4GBまで。データ容量を使い切った後は300kbpsに制限される。

- スマホベーシックプランM - 月間10GBまでで、月額4,048円(税別3,680円)。「データ増量オプション」を付けると13GBまで。データ容量を使い切った後は1Mbpsに制限される。

- スマホベーシックプランR - 月間

14GB→20GBまでで、月額5,148円(税別4,680円)→4,928円(税別4,480円)。「データ増量オプション」を付けると17GB→23GBまで。データ容量を使い切った後は1Mbpsに制限される。※

「データ増量オプション」は月額550円(税別500円)。Sではあまりお得感がないが、M/Rでは500円で3GB増えるので、お得感がある。

ただし、2021年 8月頃からの繰り越し・増量は対象外になる見込み。旧プランと新プランの差が大きくなってきたので、そろそろシンプルプランへの変更を考えておくといいかも。

シンプルプランに変更すべき?

結論から言うと、

- 新規割またはワイモバ学割が適用中

- 法人割引適用で通話定額を使っている

- 1回線のみ(家族割引サービスを使っていない)、または家族割引の主回線(1回線目)で通話定額を使っている

シェアプランで5Gを使いたい

に該当する人を除き、新プランに変更する方がお得になりそうだ。

2021年 8月からはシンプルS/M/Lに限り繰り越しに対応し、「データ増量オプション」も増量されるので、ますます差が広がりそう。

余談だが、プラン変更だけでも「新どこでももらえる特典」の対象になることがあるので、Yahoo!JAPANのサービスを使っている人は、プラン変更手続きの前に確認しておこう。

具体例

- 新規割が適用中

- 新プランには新規割が適用されないので、新規割が適用されている間は旧プランのままでも料金はあまり変わらない。新規割が終わる手前までに変更しておくと良いだろう。個別の判断は比較表を参考にどうぞ。

- ワイモバ学割が適用中

- 少なくとも最初の6ヶ月間は維持する方が良さそうに思うが、契約内容によっても変わるようで、複雑すぎて筆者は把握しきれないので、ワイモバイルショップで相談してほしい。

- 60歳以上の人(使用者)

- シンプルプランに変えると「60歳以上 通話ずーっと割引キャンペーン」が機種を問わず適用になり、通話完全定額オプション「スーパーだれとでも定額(S)」が月額770円(税別700円)相当で使えてお得。

- PHSからの契約変更で「スーパーだれとでも定額」が無料で付いている回線

- この特典は分割払いで機種変更すると消えるが、シンプルプランにも適用拡大され、プラン変更だけならば特典が継続されることになった。

- 家族割副回線の場合は、料金プランをシンプルS/M/Lに変更すると同時に「スーパーだれとでも定額(S)」オプションを申し込む(右図)と、税別1,000円(旧プランの「スーパーだれとでも定額」と同額)値引きされることになった。新プランに変更すると家族割が増額されるぶんお得になる。

- 家族割無し、または主回線(1回線目)の場合は、プラン変更しても料金は変わらないが、M/Lではデータ量が増えるので、必要に応じ変えれば良い。⇒比較表を参考にどうぞ。

- 通話定額が不要な人はプラン変更すると安くなるが、PHSから切り替えた人は「だれとでも定額」(10分定額)と「スーパーだれとでも定額(S)」(完全定額)の価格差が無いので、そこそこ通話する人は「スーパーだれとでも定額(S)」を付けておくと良いだろう。

- スマホベーシックプランRを契約中

- シンプルMに変えると、2021年2月までとほぼ同じデータ量を使え(1GB増える)、料金が下がる。

- 法人割引適用で通話定額を使っている

- 変えても変えなくても料金は変わらないが、M/Lでデータ容量を増やしたい場合は変えると良い。

- 単独で使っていて(家族割や光セット非適用)、シェアプランは使っていない

- むしろUQモバイルに移る方がお得かも。キャリアメールは使えなくなるけれど…

- シェアプランで5Gを使いたい

- シンプルS/M/Lに変えるとシェアプランで5Gが使えなくなりそう(右図、どうしてそうなる;_;)という情報を頂いたので、該当する人は変更前に要確認。

シンプルプランへの変更は、2021年 2月18日から、My Y!mobileとワイモバイルショップで受付が始まっている(翌月から適用)。

現在スマホベーシックプランを契約している人は、スマホベーシックプランS/M/Rへも変更できる※が、一度シンプルプランに変更した後は、スマホベーシックプランには戻せない。

スマホベーシックプランとシンプルプランの比較

(2021年 2月18日時点 6月 9日改定、8月18日改定)

| 2021年3月~ | 旧プランS | シンプルS | 旧プランM | シンプルM | 旧プランR | シンプルL |

|---|---|---|---|---|---|---|

| データ容量 | 3GB | 10GB | 15GB | 25GB | ||

| 増量オプション | 1GB | 1GB→2GB | 3GB | 3GB→5GB | 3GB | 3GB→5GB |

| くりこし (8月から) |

× | ×→○ | × | ×→○ | × | ×→○ |

| 超過後最大速度 | 300Kbps | 1Mbps | ||||

| 通話定額 | ○ 10分定額 | × 従量制 | ○ 10分定額 | × 従量制 | ○ 10分定額 | × 従量制 |

| 通話料 | 22円 (20円) /30秒 | |||||

| 月額基本料金 (1回線目) |

2,948円 (2,680円) |

2,178円 (1,980円) |

4,048円 (3,680円) |

3,278円 (2,980円) |

4,928円 (4,480円) |

4,158円 (3,780円) |

| 1回線目+10分定額 | 2,948円 (2,680円) |

4,048円 (3,680円) |

4,928円 (4,480円) | |||

| 1回線目+完全定額 | 4,048円 (3,680円) | 5,148円 (4,680円) | 6,028円 (5,480円) | |||

| 1回線目+完全定額 +60歳orPHS | 2,948円 (2,680円) | 4,048円 (3,680円) | 4,928円 (4,480円) | |||

| 家族割副回線 (2回線目以降) |

2,398円 (2,180円) |

990円 (900円) |

3,498円 (3,180円) |

2,090円 (1,900円) |

4,378円 (3,980円) |

2,970円 (2,700円) |

| 副回線+10分定額 | 1,760円 (1,600円) |

2,860円 (2,600円) |

3,740円 (3,400円) | |||

| 副回線+10分定額 +新規割 | 1,628円 (1,480円) |

― | 2,728円 (2,480円) |

― | 3,608円 (3,280円) |

― |

| 副回線+完全定額 | 3,498円 (3,180円) |

2,860円 (2,600円) |

4,598円 (4,180円) |

3,960円 (3,600円) |

5,478円 (4,980円) |

4,840円 (4,400円) |

| 副回線+完全定額 +60歳orPHS | 2,398円 (2,180円) |

1,760円 (1,600円) |

3,498円 (3,180円) |

2,860円 (2,600円) |

4,378円 (3,980円) |

3,740円 (3,400円) |

| 副回線+完全定額 +新規割 | 2,728円 (2,480円) |

― | 3,828円 (3,480円) |

― | 4,708円 (4,280円) |

― |

| 5G | ○ 順次対応 | |||||

| 4G・VoLTE通話 | ○ 対応 | |||||

| 3G・CSFB通話 | ○ 対応 2024年 | |||||

| シェアプラン | ○ 対応 1,078円 (980円) |

○ 対応 539円 (490円) | ||||

| 公衆Wi-Fi | ○ 対応(無料) | |||||

| Y!プレミアム | ○ Yahoo!プレミアム無料付帯、Enjoyパック追加可能 | |||||

| 定期契約・解約金 | 無し【いつでも解約可、解約月は満額請求(日割計算無し)】 | |||||

- 金額は税込、()内は税抜本体価格、ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料別

- スマホベーシックプランRは2021年3月以降の料金

- 旧プラン=スマホベーシックプラン

- 10分定額=「だれとでも定額」(スマホベーシックプランは基本プランに含まれる)

- 完全定額=「スーパーだれとでも定額(S)」(スマホベーシックプランでは「スーパーだれとでも定額」)

- 60歳orPHS=プラン変更申し込み時点で60歳以上の人(使用者)、またはPHSからの契約変更で「ケータイ・スマホに契約変更で、国内通話ずーっと割引キャンペーン」が適用されている回線

- 新規割はスマホベーシックプランのみ、最初の2~7ヶ月目のみに適用される期間限定のキャンペーン。シンプルプランに変えると適用されなくなる。

- スマホベーシックプランの5G対応は、2021年 2月18日以降順次

- 新プランの増量オプションとくりこしは、2021年 8月18日に改定/開始。既存契約者は、繰り越しは8月分から、増量オプションの改定は9月から適用される。

- 「おうち割 光セット(A)」の場合は、1回線目も家族割副回線と同額になり、家族割引サービスは適用されない。

- #シェアプランは親回線のデータ容量を使うが、スマホベーシックプランRの増量は適用されない?ちなみに2021年2月18日時点で公式ホームページのこことここに記述の矛盾があったが、2月末頃に修正された。

- 3Gは石川県内に限り2024年 7月31日まで使える。

2021年2月のプラン改定では、ワイモバイルが始まって以来、伝統的にバンドルされてきた通話定額(だれとでも定額)が切り離され、基本料が税別700円値下げされた。

新「シンプルプラン」と旧「スマホベーシックプラン」の料金差は一律税別700円で揃えられており、「だれとでも定額」は770円(税別700円、UQモバイルの「国内通話10分かけ放題」と同価格)、「スーパーだれとでも定額(S)」は1,870円(税別1,700円、同様)のオプションとして提供されている。

データ容量は人により感覚が変わるだろうが、少なくとも2021年2月までスマホベーシックプランRを契約していた人は、3月からシンプルMに変更すればかなり安くなるので、変更を考える方が良いだろうか。

ちなみに、ワイモバイルショップでも詳細はまだ聞いていないそうだ。ぎりぎりまで調整しているのだろう…願わくば、旧スマホベーシックプランにもデータ増量・家族割引の増額をしてほしいものだが。→土壇場で「ケータイ・スマホに契約変更で、国内通話ずーっと割引キャンペーン」が改定され、指定料金プランにシンプルプランが追加されていたので、新プランに切り替えても同等の特典を受けられることになった。

PHSから切り替えた人には、3月1日の夕方頃にMMSで告知されていたが(右図)、これを見る前に楽天モバイルに乗り換えてしまった人もいるのでは?(笑) 2月18日頃に送っていれば、3月から新プランの安さを実感できる人が増えたろうにと思う。ぎりぎりまで対応を迷っていたのだろうか、社内のドタバタぶりがうかがわれる(-_-;。

このときはNTTドコモの新料金プラン「ahamo」に対抗する形で登場した節があるが、月額料金やデータ容量などは、ワイモバイルと競合関係にあるUQモバイルを強く意識する形で再改定される顛末もあった※。

旧スマホプラン

2019年 9月までに契約した人は「スマホプラン」、2019年10月以降に契約した人は「スマホベーシックプラン」になっていると思うが、期間拘束(2年縛り、解約金9,500円税別)と月額割の有無くらいの違いで、データ量や特典は同じ→後の改定で、スマホベーシックプランの方が条件が良くなっている。

2年以上契約している「スマホプラン」は、いつでも契約解除料無料で「スマホベーシックプラン」に変更できる(適用は翌月から)。月額料金が300円(税別)下がるので、昔から使っていて2年間の拘束期間が終了している人は「スマホベーシックプラン」に変更するとお得だ。変更手続きは My Y!mobileでできる。

なお、#旧イー・モバイル時代のスマホプラン(タイプ2)と、3G+PHSハイブリッド契約のスマホプラン(タイプ3)はだいぶ昔に新規契約を終了しており、本稿では扱わないが、上記とは異なる扱いとなる。

データベーシックプラン

- 新規契約は2021年 8月17日で打ち切られた。契約済みの人は引き続き利用でき、データベーシックプラン同士のプラン変更もできる。

月々2,178円で1GBまで(S)、4,066円で7GBまで(L)使えるデータ通信専用のプランだが、今となっては割高。データ端末でもスマートフォン向けプランを使えるので、あえてデータベーシックプランを契約するメリットは無い。

ワイモバイルでは#シェアプランを使うのがお得だし、データ単体契約するなら990円(税別900円)で3GBまで使えるLINEMO「ミニプラン」の方がお得。WiMAXもUQの方が割安なので、今、ワイモバイルのデータプランを契約するメリットはないと思う。

2021年 8月17日でデータプランの新規受付を終了すると予告された。データの需要はあると思うが、音声SIMもデータ用に使えるし、音声通話付きプランの方が安いので、データプランは役目を終えたということなのだろう。

データSIMプラン(1GBで1,078円)も同時に打ち切られる。もっとも今はLINEMO「ミニプラン」の方が安くてデータ量も多いので、今あえて「データSIMプラン」を契約する必要性は無いだろう。

データプランのうち「Pocket WiFiプラン2」は残るが、SIMカードにIMEI制限があるので、ワイモバイルが販売する専用データ端末以外では使えない。ワイモバイル始まって以来続いてきたSIMカードのみで単体契約できるデータプランは、静かに幕引きとなりそうだ。

Pocket WiFiプラン2

ワイモバイルが販売する Pocket Wi-Fi 端末でしか使えないプラン。特殊なSIMカードが提供されるため、パソコンやタブレット端末などに差し替えて使うことはできない。

料金も月々4,066円で7GBまで(#データベーシックプランLと同じ)なので、#スマホベーシックプランの方が割安。AXGPが使い放題になるアドバンスオプションが存在するが、今では WiMAX 2+ の方が使い勝手が良いし、楽天モバイルの方がエリアは狭いが割安。Pocket Wi-Fi 市場を切り拓いた#旧イー・モバイル時代には多くの人に愛用されたが、今ではあまり存在意義が無くなっており、店頭でも見かけなくなった。

とはいえ、終了するわけではないようで、2021年 7月15日より5Gが使えるようになり、同時に対応端末が発売された。しかしSIMカードのIMEI規制がなくなったという話は聞かないので、廃止されるデータプランの替わりには使えない。

なお、旧「Pocket WiFiプラン2(さんねん)」(3年契約、2019年 9月30日までで新規受付を終了)を契約している人は、2021年 7月15日より、「Pocket WiFiプラン2(ベーシック)」(期間契約無し)に、いつでも変更できる(変更すると契約解除料がかからなくなる)ようになった。ただし「バリューセット」「バリューセットライト」の場合は3年経過後に自動で「さんねん」に切り替わるので、その後に変更しよう。

旧ケータイプラン

PHS向けのプラン。2018年 3月31日で新規契約・機種変更が打ち切られた。それまでに利用中の契約は引き続き利用できたが、2020年7月31日2021年 1月31日まででサービス終了してしまった(テレメタリングプランは2023年3月末まで)。

PHS同士の通話し放題、E-mail使い放題で、オプションで「だれとでも定額」も付けられる、フィーチャーフォン利用者にはとてもお得なプランだったが、惜しまれつつ終了に向かっている。

契約期間の縛り(3年縛り、契約解除料は9,500円、家族割引サービスの副回線は免除)があったが、プラン自体の提供終了に伴い、2020年4月1日からは契約解除料が不要になっている(MNP転出手数料は有料)。

手続き

新規契約

下記いずれの窓口でも、新規契約/MNP転入(電話番号そのままで他社から乗り換え)、ともに可能。

- ワイモバイル公式オンラインストア(SIMのみ、端末セット)

- Yahoo! JAPAN(SIMのみ、端末セット)

- ワイモバイルショップ(SIMのみ、端末セット)

- 家電量販店店頭や通販モールなど(端末セット、SIMフリー端末とのセット、一部の店ではSIMのみもあり)

公式オンラインストアでは契約事務手数料が無料

Webで申し込むと、契約事務手数料が無料になる(実店舗では3,850円かかる)。

ただし、Webで申し込んだ場合は、SIMカードの端末への装着や切り替え手続き(MNPの場合)などは自分でする必要がある。

簡単な説明書は一緒に送られてくるし、多くの人が出来ているのだから難しい作業ではないが、苦手意識がある人は店頭に出向く方が良いかもしれない。

ワイモバイルショップでは番号を選べる

初期設定のサポートが要る場合は、ワイモバイルショップへ出かけて端末購入とセットで契約すれば、基本的な設定はサポートしてもらえる(そのぶん端末価格が高めな場合もある)。

また、ワイモバイルショップでは、新規発番(MNP転入でない新規契約)の際に電話番号の下4桁を指定できるサービスがある※。覚えやすい番号を使えるので、新規発番はワイモバイルショップでの契約がおすすめ。

SIMカード/eSIMのみの契約と、機種セット購入、どちらも可能。購入できる機種は基本的にワイモバイルが扱っている機種のみ(一部、SIMフリー機種を扱っている店もある)で、在庫状況や価格は店ごとに異なるので、ほしい機種が決まっている場合は来店前に電話等で確認しよう。

ちなみに、ワイモバイルショップでSIMのみ契約すると、iPad※で動画を見せられ、他社の機種ではSIMロック解除が必要な場合があること、他社が販売する端末の動作は保証しないこと、他社が販売する端末が故障等したときには買った店やメーカーに問い合わせること、使う端末に技適マークが付いていることを確認すること、などの説明を受ける(右図)。

SIMフリー機種の値引きを実施しているお店も

家電量販店で契約する場合、サポートは有料で提供されていることが多い。例えばビックカメラでは、スマートフォン初期設定 2,200円(税込)、SIMカード設定 2,200円(税込)、アカウント設定 2,200円(税込)、などとなっている。

家電量販店では端末価格が安かったり、ポイントサービスがあったりするので、サポートは別料金だが、サポートが不要な人はお得に買えるし、サポートがほしい場合も必要な分だけ利用できるから、安心と言えるだろう。

家電量販店などではワイモバイル専用の売場を展開するとともに、SIMフリー機種とのセット販売で機種代金を値引きするキャンペーンが随時展開されている。

時期にもよるが、商戦期には手厚くなり、SIMフリー機種は何でも対象になる(一旦ポイント還元されて、その分のポイントを使って値引きという運用がされる)こともあるので、のりかえと一緒に機種変更を考えているなら、店頭を覗いてみると良いだろう。

このほか、大手通販モールでもSIMのみ購入や、SIMフリースマートフォンとのセット販売がある(契約書パックが送られてきて、またはメール等で契約手続きの案内が送られてきて、SIMカードは契約後に送られてくる)。この場合、契約特典で端末価格が値引きされていることが多い。新規契約・MNPともに可能だが、機種変更は不可。

特典の多少は時によりまちまちで、公式オンラインストアの方がお得なこともあれば、Amazonなどの通販モールでお得なキャンペーンをしていることもあるし、SIMフリー端末を購入したい場合は家電量販店の店頭でお得なキャンペーンをしていることもあるので、購入したい時にチェックするのが良い。

今は回線契約に紐づく特典は端末値引きやキャッシュバック・ポイント還元を含めて2万円まで(一部例外あり)の制限があるので、その範囲で良い条件を探してみよう。

事務手数料0円特典(LINEモバイル→ワイモバイル)

2023年 3月15日より、旧LINEモバイルからワイモバイルに乗り換えると、契約事務手数料が0円になる。

もっとも、オンラインで手続きすると元々無料だが、今後は街中のショップで手続きしても契約事務手数料が3,850円が0円になる。

エントリーパッケージ

格安SIM各社に倣い、ワイモバイルでもエントリーパッケージの販売を行っている。

ワイモバイルの場合はあちこちでキャンペーンをしているので必ずしもお得にはならないが、キャンペーンはその時々で適用になるものとならないものがあるので、購入前に説明をよく読んで確認しよう。

また、エントリーパッケージには期限が設けられているものがあるので、概ね1ヶ月以内に使うようにしたい。

「SIMスターターキット」には nanoSIM が同梱されていて、eKYC※で申し込み手続きすると、すぐに使えるようになる。

SIMのみ契約(機種持ち込み)の場合、シンプルM/Lで契約すると、5ヶ月後に7,000円キャッシュバック(CB)されるキャンペーンが実施されているので(終了日未定)、手持ちのiPhoneなどをSIMロック解除して乗り換える人には良さそうだ。エントリーパッケージを使うと契約事務手数料は無料なので、店頭で10,000円CBならば(契約事務手数料を引いて実質6,700円CB)、エントリーパッケージを100円で買う方がお得になる。

一方、ショップで買えば簡単なサポートは受けられるし、家電量販店等でSIMフリー機種を買えばその場で値引きしてもらえて手間いらずなので、状況により店頭で買うのも良いと思う。

なお、パッケージには旧プランが掲載されているものがあるが、これから契約すると新プランでの契約になる。

どこでももらえる特典

旧「どこでももらえる特典」は、2021年 5月31日で終了した。その後、特典内容を変更して「新どこでももらえる特典」が始まった。旧特典を利用したIDでは新特典が対象外となる。

新どこでももらえる特典

2021年 6月から始まった新特典(終了日未定)。

すでに Yahoo! JAPAN のサービスを使っている人が、「シンプルM/L」を契約すると 3,000円相当の、「シンプルS」を契約すると 500円相当のPayPayポイントをもらえる。Yahoo!JAPAN ID 1つにつき特典提供は1回まで。旧「どこでももらえる特典」が付与されたことのあるIDは対象外。

新規契約・MNP転入はもちろん、指定プラン※からのプラン変更でも対象になるので、これからワイモバイルを契約する人や、旧プランを使っている人は、エントリーしておこう。

特典対象者が限られているので、予め特典ホームページにログインし、対象になっているか確認しよう。対象になっている場合は回線契約前にエントリーする必要がある。

連携済みIDでのエントリー方法

すでに Yahoo!JAPAN ID と連携済みの場合(プラン変更の場合)は、ワイモバイルの回線と連携中のIDではエントリーできないが、一旦Y!mobileサービス初期登録を解除するとエントリーできる※。

エントリー後すぐに再度同じIDで初期登録できるが、一旦でもY!mobileサービス初期登録を解除すると、ヤフオクで出品中の人は一旦出品取消になったり※、メールアドレスが使えなくなったり※と手間がかかる。正直億劫だが、もし気が向いたら試してみては。

1人で複数回線契約している場合の特典のもらい方

1人で複数回線契約する場合は、別の Yahoo!JAPAN ID でエントリーしてから回線契約(または指定プランに変更)し、その後にID連携することで特典の対象になる。

ただし、Yahoo!JAPAN ID は1人で複数持てるのに対して、PayPayアカウントは1人で複数持つことはできないし、同時に複数の Yahoo!JAPAN ID と連携することもできない。

PayPay連携をしていない状態で本特典が付与されると、一時的に Yahoo!JAPAN ID の「未連携残高」※に入るので、頃合いを見て特典が付与されたことを確認できたら、PayPayアプリを開いて Yahoo!JAPAN ID との連携を一旦解除し、特典が付いたIDと連携すると、「未連携残高」がPayPayポイント残高に加算される。

PayPayポイント残高に加算されたら、Yahoo!JAPAN ID との連携を解除し、再び元のIDと連携し直せば、処理中のヤフーからの付与分を含めて元に戻る。

筆者はこの方法を試して問題なかったが、「1つのPayPayアカウントに対して、複数回異なるYahoo! JAPAN IDの連携を行うと、Yahoo! JAPAN IDの連携を制限する場合があります」との注意書きもあるので、自己責任でどうぞ。

PayPay管理

現在、ワイモバイルの特典は

Y!mobileサービスの初期登録をするとPayPayとの連携(未利用ならば口座開設)を促されるが、1人で複数回線利用している場合は、1つのPayPayアカウントを複数回線と連携させることはできない(回線とPayPayの連携は1:1)。 だからと言って、PayPayは同一人物の複数アカウント保持を禁止しているので、うっかり複数アカウントを作らないよう注意しよう。

また、Yahoo! ID は1人で複数使えるが、Yahoo! ID とPayPayアカウントの連携は1:1になる。 1人で複数回線使っている場合は、最もよく使うメインの回線・Yahoo! ID を、PayPayと紐づけておくのが便利だ。

メイン以外の回線では、「My Y!mobile」にログインしてから「PayPay管理」を開き、「特典の受け取り先」を設定することができる。

スマートフォンでは、【右上の≡メニュー > 料金案内 > PayPay管理】(右図)。

パソコン等では、ログイン直後の画面の「サービス一覧」の「料金案内」の中に「PayPay管理」がある。

ちなみに、PayPayアプリを複数の端末に入れて、複数端末でログインしても、以前の端末から自動ログアウトされないので、複数台持ちしている人は、1つのPayPayアカウントを複数の端末で使える。

PayPayアプリを起動して右下の【アカウント > セキュリティとプライバシー > ログイン管理】を開くと、どの機種にインストールされているか一覧でき、強制ログアウトもできる (2021年1月26日より)。

問い合わせ

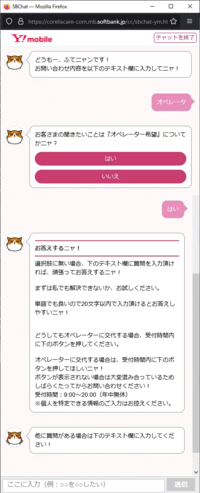

2021年 7月頃にリニューアルされた新サポートサイトでは、カスタマーサポート(お問い合わせ)を開くとFAQが出て、辿っていって解決すればいいが、解決しないと、ふてニャンのチャットボット(右図)に誘導される。

ちなみにチャットボットで「オペレータ」と打ち込んで送信すると、有人チャットに切り替えられる(受付時間 9:00~20:00、年中無休)。

以前はWebフォームも使えたが、いつの間にか使えなくなってしまった(;_;)。

なお、Chromeブラウザでは普通に開くのだが、Firefoxではチャットウィンドウが開かない不具合がある。Firefoxを起動して【[Alt]を押す > ツール > 設定 > プライバシーとセキュリティ > ポップアップウィンドウをブロックする の右の「許可サイト…」】を開き、ウェブサイトのアドレスに coreliscare-com.mb.softbank.jp を追加して「変更を保存」すると、Firefoxでも使えるようになる。

このほか、電話(コールセンター)での問い合わせ、各種手続きもできる。

電話で手続き等の際はネットワーク暗証番号(数字4桁)が必要。判らない場合は、先に本人確認書類を持ってワイモバイルショップに出向いて変更手続きが必要。

もちろん、ワイモバイルショップでも各種手続きやサポートを受け付けている。近くのショップに電話して来店予約してから、本人確認書類を持って出かけよう。

プラン変更等

プラン変更やオプションの追加・解除などの手続きは、My Y!mobile、コールセンター、ワイモバイルショップでできる。家電量販店などのカウンターでは新規加入以外の手続きはできない。

My Y!mobile (Web) での手続きが早くてお勧め。料金プランの変更は、シンプルS/M/Lの間の変更など、簡単なものはすぐにできる(反映は翌月から)。

オプションの追加/解除も、同様にオンラインできる。

ただし一部、Webで受付できない手続きもある(SIMカードを追加する#シェアプランなど)ので、その場合はワイモバイルショップへ出向くことになる。

また、ショップが近くにあって、不明点など相談したいことがある場合は、ワイモバイルショップへ出向いて相談しながらプラン変更等しても良いだろう。

ワイモバイルショップでは感染症対策として来店予約が必須になっているので、予め電話またはWebで予約してから出かけよう。

店頭サポート

ワイモバイルショップで端末を購入すると、SIMカードの差し替えと開通確認は無料(契約事務手数料に込み)でしてもらえる※。

それ以外の設定については、長らく現場判断でしてもらえる/もらえないことがある状態だったが、近年スマートフォン利用者の拡大や料金低廉化によってサポートコストへの意識が高まってきたことなどを受け、2021年4月以降にショップのサポート内容の明確化およびメニュー化されることになったようだ。

詳しくは上記リンク先を参照されたいが、Y!mobileメールとYahoo!メールの設定、迷惑メールフィルターの設定と、PayPay、LINE※など自社関連アプリの設定は無料になっている。

有料メニューでは、データ移行が3,960円/件。アカウント設定※、上記以外のメール設定、スマートフォンの初期化などが1,100円/件(複数まとめて実施する場合は上限3,960円)。フィルム貼りが1,100円/件となっている。

また、店頭サポートを頻繁に利用する人向けに「店頭スマホサポート定額」オプションが提供されている。月額550円で基本的な有料サポートメニューを利用できる「ライトプラン」と、月額990円の「フルプラン」があるが、機種変更を頻繁にする人でもない限り「ライトプラン」で充分だろう。

ちなみにフィルム貼りについては、ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店でも、有償の貼付サービスを実施している。お店が近くにあれば、家電量販店へ行く方が安くて品揃え豊富かも?

端末補償オプション

SIM単体契約者向け保証サービス (Android / iPad)

Androidスマートフォンや各種タブレット端末(Android/iPad)を持ち込み(中古店で購入、家族のおさがり利用など)でワイモバイルを新規契約する場合、「持込端末保証」を利用できる。

月額料金は715円。SIMカード/eSIM単体契約と同時に申し込む必要がある※。 また、オプション加入の翌日以降にIMEI(端末の製造番号に相当)の登録と写真撮影をしておく必要がある。

端末故障等の際に別途6,600円※を支払うことで、配送修理または交換サービスを利用できる。修理中は代替機の貸出を受けられるが、電話で申し込み配送で受け取る形になる(ショップでの手続き不可)。

機種を問わずに加入できる利点はあるが、保証上限額が50,000円なので、高価なハイエンド端末では使いづらい。また月額料金と自己負担額を考えると、概ね3万円以内で購入(機種変更)できるエントリー~ミッドレンジの機種を使っている人にとっても恩恵は限られる。

補償を付けるにしても、月額470円で10万円まで補償されるクロネコ「スマホもしも保険」などを使う方がいいような気もする。

正直、使いどころが難しいようにも思えるが、頻繁に端末を壊している人や、補償オプションを付けないと不安だという人は検討すると良いだろう。

SIM単体契約者向け保証サービス (iPhone)

iPhoneシリーズを持ち込み(中古店で購入、家族のおさがり利用など)でワイモバイルを新規契約する場合、「持込端末保証 with AppleCare Services」を利用できる。

月額料はPro系が1,250円、iPhone 13/miniなどが950円。 端末購入は不要だが、SIMカード/eSIM単体契約と同時に申し込む必要がある。

自然故障・バッテリー劣化交換は無料、画面修理などは有料だが割安に修理できる。

月額料金が高めなので、あまり修理しない人は割に合うか微妙だが、画面割れなどで修理経験が多い人には良いだろう。

また、一部のSIMフリーAndroid・iPhone機種向けに「故障安心パックライト」が提供されている。こちらは月額550円だが、機種購入が必要。また修理は不可で、故障の際は取り替えになり、機種ごとに取り替え手数料がかかる。

このほか、ワイモバイルが販売する機種には、「故障安心パックプラス」が提供されている。月額料759円で、機種購入時に加入する必要がある。修理、有償交換、水濡れ・全損補償、盗難・紛失補償などを利用できる。

機種変更・契約変更

機種変更とは、4G・5G同士の機種変更を指す。ワイモバイルショップ(リアル店舗)または公式オンラインストアでできる。

契約変更は、PHSや3Gから、4G・5Gへのプラン変更を伴う機種変更を指す。

オンラインストアでは送料・事務手数料が無料になる半面、SIMカードの差し替えは自分でする必要がある。また、SIMカードが変わる場合は、端末到着後に切り替え手続きが必要になる。

いずれも簡単な作業だが、サポートがほしい場合はワイモバイルショップ(リアル店舗)へ出向くと良いだろう(端末価格は店舗により異なる)。

なお、一般に家電量販店などの取扱店では新規契約・MNP転入(番号そのままで他社からのりかえ)しか受け付けておらず、機種変更※・契約変更はできない。

オンライン購入後の切り替え手続き

公式オンラインストアで端末を購入すると、送料・事務手数料が無料になるが、SIMカードの差し替えや切り替え手続きは自分で行う必要がある。

SIMカードの差し替えはごく簡単な作業だが、機種ごとに異なり、ワイモバイルから送られてくる書類にはごく簡単なことしか書かれていないので、予めWeb検索等で調べておこう。

切り替え手続きとは、以前のSIMカード(PHSの場合は端末)を無効にして、新しいSIMカードを有効にする手続き。ワイモバイル公式オンラインストアから端末が出荷されたときに送られてくるメールに書かれているが、概ね下記のような作業。 切り替え中は1~2時間ほど通話できなくなるので、差し支えない日時を選んで作業しよう。

- 10:00~19:00(年中無休)の間に、ワイモバイルカスタマーセンター切替え窓口(0800-919-9809、通話料無料)に電話する。固定電話や他の携帯電話からでもOK。

- 切り替えたい電話番号を入力

- 申込時に指定した暗証番号(数字4桁)を入力

- 注意事項の案内を聞く

- 新しい電話機にUSIMカードを取り付け、電源を入れずに待つこと

- 現在の電話が使えなくなったら切り替え完了だが、切り替えには1~2時間かかることがあること

- 受付後のキャンセルはできないこと

- 切り替える場合は 1 をプッシュ(やっぱり後にする場合は 2 をプッシュ)

- 「切り替え受付を承りました。ご利用ありがとうございました。」というメッセージを聞いたら電話を切る

- 新しい端末にSIMカードを入れて、以前の電話機が使えなくなったら(または2時間ほど待ってから)新しい端末の電源を入れる

災害対策

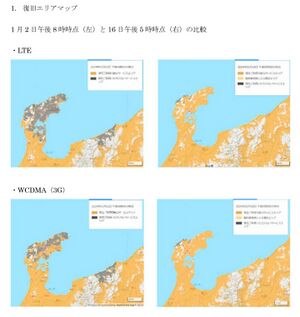

大規模災害により通信障害が発生した際には復旧エリアマップが随時更新される。

災害発生時は災害用伝言板が開設される。電話番号で安否情報とコメント(全角100字まで)を登録でき、電話番号を知っている親戚・友人等に安否を知らせることができるので、登録しておこう。

登録には「災害用伝言板」アプリ(Android / iPhone)が必要。SIMフリー端末等を使っていてアプリが無い場合は、NTT東西の「災害用伝言板 (web171)」または電話 (171) で登録できる。

2024年 1月 1日に発生した能登半島地震では、災害救助法が適用された地域に住所(契約者住所または請求書送付先住所)がある個人契約のユーザーに対し、契約データ容量を超えた際のデータ容量の追加購入料金が無償化された。対象期間は2024年 1月 1日~31日。データ容量の追加購入は My Y!mobile、「My SoftBank」アプリまたは電話(116番、通話料無料)で行う必要がある※。

また、ワイモバイルが販売する端末の故障・修理費用の減免が実施された。全国のYM・SBショップで2024年 1月 5日より(修理は 1月 2日より)受付。他社で購入した端末と、他地域在住で帰省中・旅行中に被災した人は対象外。

そもそも近くにショップが無い、路線バスも全便運休している状況でショップまで行く足が無いという人も多いだろうが、ワイモバイルオンラインストアで端末を購入しようとしても、佐川急便の配送停止地域に住む人が注文するとキャンセルされてしまう。

能登半島地震では発災9日後に佐川急便の営業所受取サービスが再開されたが、端末(SIMカード付属)は転送不可・営業所受取不可指定で発送される(右図)ので、オンラインストアで購入しても届かない。配達停止地域や避難所にいて営業所で受け取りたい場合などは、(対応してもらえるかはわからないが)予めチャットサポート(オペレーター受付時間 10~24時)またはオンラインストア事務局(0120-200-128、10~19時)に問い合わせる方が良いと思う。

このほか、被災地域で実施される公衆無線LANサービス「00000JAPAN」(各社無料開放)と、一部避難所およびYM・SBショップ、ドコモショップ、au・UQショップ、楽天モバイルショップ(各営業時間内のみ)の無料充電サービスは、契約キャリアを問わず利用できる。

SIMロック解除

2021年春まで※に発売されたワイモバイルの機種にはSIMロックがかかっているが、一括購入やクレジットカード払いの場合は原則即時(回線開通後)、口座振替等で分割払いの場合も購入後101日目以降に、SIMロック解除手続きができる。

手続きはオンライン(My Y!mobile)またはワイモバイルショップでできる(回線契約が無い場合は店舗のみ)が、ショップに出向くと手数料を徴収されるので、オンラインがおすすめ。

まず、SIMロック解除したい端末のIMEI(端末固有の番号、数字15桁、ハイフン不要)を控えておく。 IMEIは製品の外箱に記載されているし、Androidの場合は【設定 > デバイス情報】などから、iPhoneでは【設定 > 一般 > 情報】から見ることができる。IMEIが複数ある場合は、1つめの番号を使う。

スマートフォンを利用中の場合は、Wi-Fiを切ってワイモバイルの回線で My Y!mobileを開くと、自動でログインされる。 (もちろん、パソコン等で、電話番号とパスワードを使ってログインしても、手続きできる。)

ログイン後、右上の≡メニューをタップ、「安心・便利サービス」をタップ、スクロールして「SIMロック解除」の「解除する」をタップ、IMEI番号を入力し「次へ」をタップ、表示された番号と機種名を確認して「解除手続きをする」をタップ。

その後、iPhoneでは、オンラインで解除手続きされる。

Android機種では一般に※、SIMロック解除コードが発行されるので、この解除コードを控えておく。 SIMロック解除手続きをした端末に他社のSIMカードを入れて起動すると、起動時に解除コードの入力を促す画面が出るので、解除コードを入力すると、SIMロックが解除されてSIMフリー状態になる。

なお、公式オンラインストアで一括購入する場合は、購入時にもSIMロック解除手続きができる。

解約

MNPで転出する(今使っている電話番号はそのままで他社に乗り換える)場合は、乗り換え先でMNP転入手続きが完了すると同時に自動解約になるため、MNP転出手続きをする(解約手続きはしない)。MNP転出手数料は無料※。

MNP転出ではなく、今使っている電話番号が不要になった場合や、データ回線を解約する場合は、下記いずれかの窓口で手続きする。

- Webで解約手続き(受付時間 9:00~20:00)

- ワイモバイルショップに出向く(家電量販店などでは手続きはできない)

- ワイモバイル カスタマーセンターに電話する(通話料有料)

Webで解約手続きできるようになったので、Webでの手続きがお勧めだが、店頭や電話でも解約できる。電話だと時間がかかり、通話料もかかるので、近くにショップがあれば出向く方が早いかも。来店予約してから出かけよう。

なお、解約手続きが完了した時から電話やデータ通信が使えなくなり、しかし解約月の基本料は満額請求される※。なるべく月末近くに解約手続きする方がお得と言えるが、みな考えることは同じで、月末近くなると窓口が混むことがあるので、純解約の場合は、不要になった回線は早めに解約手続きしても良いだろう。

MNP転出の場合は、転出先で切り替え操作を行うと自動解約になる。オンラインで契約した場合は、1日に切り替え手続きすると無駄なく使いきることができる…が、何らかの事情でズレたり、ルールが変わったりして丸損になっても知りません:)。自己責任でできる人はどうぞ。

今使っているメールアドレスをそのまま使いたい場合は、別途「メールアドレス持ち運び」(1アドレスにつき年額3,300円)を申し込む必要がある。利用には SoftBank ID(My Y!mobile にログインする際に使うIDとパスワード)が必要なので、解約前に確認しておこう。また回線解約より31日以内にMy SoftBankで申し込む必要があるので、解約後もメールアドレスを使いたい場合は忘れずに。

歴史

名前の由来

ソフトバンクモバイル(現ソフトバンク)が#旧イー・モバイルと#旧WILLCOMを買収した後、当時はソフトバンク(現ソフトバンクグループ)の関連会社だったヤフー(現Zホールディングス)が、ソフトバンクからイーモバイルを買収して携帯電話事業に参入を目指していたため、Yahoo! JAPAN のロゴを象徴する「Y!」を冠したサービスロゴと社名を採用した。

しかし、後にソフトバンクの方針転換により、“ワイモバイル”はソフトバンクモバイル(当時)のサブブランド的位置づけに変更され、ヤフーとは業務提携に留めることになった。そして、ワイモバイルはソフトバンクの携帯電話事業会社であるソフトバンクモバイルに吸収され、社名をソフトバンクに変更した(持株会社である旧ソフトバンクはソフトバンクグループに社名変更した)。また、ヤフーもソフトバンクグループの連結子会社となった。

その経緯から、ヤフーのサービス(Yahoo!ショッピングなど)を利用する際にポイント上乗せ等の特典を提供する「Enjoyパック」が提供されていたり、「Yahoo!プレミアム」が無料で付帯する「Yahoo!プレミアム for Y!mobile」などの連携サービスが提供されている。ただし、後に“ソフトバンク”の契約者にも同様の特典が提供されるようになり、今では“ソフトバンク”契約者の方が手厚い特典が提供されることもあるなど、“ワイモバイル”ならではの特典はあまり残っておらず、単なるソフトバンクのサブブランド的な立ち位置になってしまった感もある。

とはいえ、本業の通信サービスについては、発足当初からのシンプルな料金プランや、#シェアプランなどの独自サービスが今なお引き継がれている。

旧イー・モバイル

電電公社(現在のNTT)から脱サラし、京セラとともにDDIを創業して、携帯電話(DDIセルラー、現在のau)やPHS(DDIポケット、後のWILLCOM)事業を軌道に乗せた後に退社した千本倖生氏が、イー・アクセスを起業して、1999年よりADSLによるブロードバンドインターネットサービスを行っていた。

総務省の競争政策により、2005年に1.7GHz帯が新規参入事業者に割り当てられることになった際に、同社は子会社「イー・モバイル」(会社としては2011年にイー・アクセスに吸収されている)を通じて携帯電話事業に参入した。

2007年より W-CDMA (3G) Band IX (9) を使った HSDPA 方式のデータ通信サービスを開始するとともに、これまでドングルタイプが主体だったデータ通信端末にモバイルルータ(後に「Pocket Wi-Fi」の商標が付く)を投入する、直販のみならず家電量販店や卸売など販売チャネルの拡大を図る等の特徴的な施策により、モバイルデータ通信市場を切り拓いた。

さらに総務省が新たな競争政策でMVNOの参入を促していた時期でもあり、イーモバイルもMVNO向け接続を開始、主要ISPがイーモバイル回線を使ったモバイルデータ通信サービスを提供していた。

2008年からは音声通話サービスにも参入し、Androidスマートフォンを中心に展開。Sony Ericsson mini E51SE (Xperia mini) や Huawei 製品などの、他社が手掛けていなかった特徴的な端末を投入した。

同社は(現在の楽天モバイルのように)東名阪を中心にサービスを展開し、基地局整備中の2010年まではNTTドコモへのローミングを併用して全国サービスしていたが、複雑な地形の日本において1.7GHz帯のみでのエリア化は難しく、全国展開に苦戦していた。

また、ローミング契約が終了する2010年は、他社では 4G (LTE) 方式への移行が始まった頃合いで、先行するHSDPA方式を更に高度化したDC-HSDPAを導入するなど3Gデータ通信に磨きをかけていた同社にも、4G方式への移行(に伴う設備投資負担)が迫っていた。

2012年3月より EMOBILE LTE サービス開始。当初は FD-LTE Band 3(W-CDMA Band 9 の一部を転用)のみで展開していたが、同年6月に念願のプラチナバンドを獲得※、FD-LTE Band 28 として使われている。

2012年秋には楽天との合弁なども発表されていたが、それを吹き飛ばすかのように、2012年10月 1日にソフトバンクによる完全子会社化が発表された。

2013年1月1日に完全子会社化された後も、しばらくはソフトバンクモバイル(現ソフトバンク)とは別個の通信事業者として存続し、2014年3月27日には、同じくソフトバンク傘下に入っていたWILLCOMと合併するとともにヤフー傘下に入り「ワイモバイル」となることが発表された(実際の合併は2014年 6月 1日)。

しかし、社名は2014年7月に「ワイモバイル」になったものの、ヤフーの傘下に入ることは撤回された。看板は「Y!mobile」に掛け替えられたが、旧イー・モバイルと旧ウィルコムのサービスはともにソフトバンクモバイル(現在のソフトバンク)に吸収されて引き継がれた。

- ヤフー、イー・アクセスの子会社化を中止――「Y! mobile」は“協業”で展開(ITmedia Mobile、2014年 5月19日)

- イー・モバイルとウィルコムが「Y!mobile」に――8月にブランドを統合、スマホ2機種など新端末を順次発売(ITmedia Mobile、2014年 7月17日)

- ガン社長、「Y!mobile」のスマートフォン戦略を披露 三大キャリアと格安スマホの中間を狙う(ケータイWatch、2014年 7月17日)

2018年1月末をもって、旧イー・モバイルの3G(1.7GHz帯 3Gサービス)が全て停波され、旧イー・モバイル時代の3G端末は利用できなくなった[1]。

2019年10月には、ヤフー(Zホールディングス)もソフトバンクグループの連結子会社になった。

旧WILLCOM

DDIポケットからWILLCOMへ

2G時代のPDCとともに日本発の移動体通信規格として誕生した PHS を使い、1995年より移動体通信サービスを提供していた。

「DDIポケット」という名称で、NTTパーソナルやアステル(電力系)とともにPHSサービスを競って提供していたが、3G時代に入ると各親会社が日本独自規格を捨てて W-CDMA や CDMA2000 を採用するとともに、PDCだけでなくPHSも見限るようになった。

NTTグループは子会社NTTドコモを上場させる際にPHSを半ば強引にドコモに吸収させ、一部地域では訴訟にまで発展したが、最終的にはNTT持株会社の意図通りPHSはドコモに吸収され、W-CDMAと競合するPHSは存在意義を失って破棄された。

最小勢力だったアステルは、実質的な親会社が電力会社だったことから、地域会社ごとに独自の展開を見せた一方で、他地域との相互接続がうまくゆかず全国サービスの展開が遅れるなど、規模の拡大で遅れを取っていた。

これらに対してDDIポケットではいちはやく大出力(500mW)基地局を導入してエリア展開で優位に立つなど高度化を進めて、加入者を増やした。しかし3Gへの移行を進めたい親会社のKDDIからは切り離され、持株の大部分が米国の投資会社に売却された(同時に元々株式を持っていた京セラも持分を増やしている)。

親会社が交代した後の2005年に、社内公募にて社名を変更し「WILLCOM」となった。

WILLCOMとして生まれ変わった2005年には、先駆けてスマートフォン「W-ZERO3」(WS003SH) を投入。当時はフィーチャーフォン全盛の時代で、日本ではドコモが BlackBerry を一部の大企業向けに販売していたものの、個人などが気軽に利用できる端末としては日本初となった。まだiPhoneもAndroidも登場していなかった頃だったので、主な購買層はガジェッターとビジネスマンだったが、精力的に新しい市場を切り拓いていった。

サービス開始から10年経ったPHSネットワーク自体も、WILLCOMではPHS技術を深く理解したスタッフに率いられ、ISDNに依存していたバックボーンのIP化が進められるなど、先進的かつ廉価なネットワークへと磨き上げられ、他社の3Gに対抗できる礎を築いた。

料金プランでは、従来得意としてきたデータ通信市場から音声主体へと大胆に軸足を移し、整備済みのネットワークを活かしてPHS同士であれば通話し放題となる独自の音声通話定額プラン「ウィルコム定額プラン」を先駆けて投入する、SAR値の低さを前面に出して医療機関などに浸透する、消費電力の低さを活かしてテレメタリングに参入するなど、創意工夫で生き残った。

競合の携帯電話各社が4Gへと移行する中で、WILLCOMはPHS(2G)をさらに高度化させるとともに、4G時代に適したネットワークの構築を図り、新たにBWA事業への参入を進めた。TDD-TDMA方式であるPHSをベースにしてOFDMなどの新技術を取り入れ、自律分散によるマイクロセル展開の自由度の高さや、複数の端末が同じ電波を共用できるといった特徴を持ったXGP規格が策定され、2009年10月より「WILLCOM CORE XGP」として試験サービスを始めた。

ソフトバンク傘下入り

しかしこの頃は主力のPHS音声事業でも携帯電話各社の価格攻勢に押される形で資金的に行き詰まり、XGPの設備投資が重荷となって、2009年9月より事業再生ADRに入るがうまくゆかず、2010年2月18日に会社更生法適用申請に至る。 ソフトバンクが支援主体となって事業再生が図られ、PHS事業はソフトバンクグループに入ったWILLCOMの下で存続する一方、XGP事業はソフトバンク主体の「Wireless City Planning」(WCP) に分割されることになった。

ソフトバンクの傘下に入ってからも、いちはやく「だれとでも定額」(10分以内通話定額オプション)を始めて通話定額の時代を切り拓いたり、技術的にコードレス電話の延長にあるPHSには端末側に電波利用料が発生しないことなどを活かした「もう1台無料キャンペーン」で規模を拡大するなど攻勢を見せ、2012年9月には契約数が500万件を突破する勢いを見せた。

端末でも、従来型フィーチャーフォンを継続する傍ら、フリスクサイズの世界最小・最軽量PHS「ストラップフォン」や、まるで家の電話のようなPHS「イエデンワ」など、尖った端末も投入し続けた。

一方、XGPを受け継いだWCPでは、XGP規格を国際標準のTD-LTEに寄せる形で改訂したAXGPを展開し、TD-LTE Band 41 を使ったBWAサービスを提供している。

販売面では、同じくソフトバンク傘下に入ったイー・モバイルとの統合が進められ、「ウィルコムプラザ」と「イー・モバイルショップ」で相互に販売を行う体制へと移行した。

2013年7月1日付けで会社更生手続きが終結し、2014年6月1日にイー・アクセスへ吸収合併された。

ただし、沖縄でPHS事業を行うウィルコム沖縄は会社更生の対象外であり、ソフトバンク傘下に入った後も「ウィルコム沖縄」の社名のままで、PHS事業および沖縄県内でのワイモバイルの販売を担っている※。

PHSの終了と巻き取り

2017年4月、PHS向け料金プランの新規契約・変更を打ち切ることが発表された。2018年 3月末をもってPHSの新規契約(持込契約を含む)ができなくなるとともに、機種変更等もできなくなった(端末が故障等した場合はPHSを継続利用できなくなった)。

続いて2018年 4月19日付けで、2020年 7月末付けでPHSを終了する※ことが告知された(テレメタリングプランは2023年 3月末まで)。

2019年7月末には家族割引サービスの受付も終了し、以降新たに#家族割引サービスを組み直すことはできなくなったが、2019年7月末時点で 「家族割引サービス」や「もう1台無料キャンペーン」の対象になっていたPHSの副回線は主回線を解約等しても基本料金無料特典が継続する措置が取られているので、そのままにしておいても新たに基本料が発生することはない。

現在PHSを契約して使っている人には、2019年11月頃より、4G携帯電話(フィーチャーフォン)・スマートフォンへの機種変更(契約変更)を促すDMが届いている(右写真)※(しばらく使っていない休眠回線を持っている人には、2020年6月頃より、解約手続きを促すDMが届いている)。

ワイモバイルの携帯電話(フィーチャーフォン)・スマートフォンへ機種変更(契約変更)する場合は、手数料0円、指定機種の代金も一括0円(指定機種以外は特別価格)で提供されるとともに、「スーパーだれとでも定額」無料特典が提供された。

PHSからの機種変更(契約変更)手続きは、電話1本での切り替えは2021年 1月 4日までで、ワイモバイル公式オンラインストアでの手続きは2021年 1月15日までで打ち切られ、その後はワイモバイルショップでのみ受付が継続されている。

切り替え(契約変更)やMNP転出をしていないPHSの電話番号は、2021年2月1日で停止された(「こちらはソフトバンクです。おかけになった電話番号は、現在使われておりません。番号をお確かめになって、おかけ直しください。」とのトーキーが3回流れて切れる)が、ショップでの契約変更手続きは継続しており、2021年 3月31日までは、電話番号とメールアドレスを引き継ぐことができるようだ。

ただし、「ケータイ・スマホに契約変更で、国内通話ずーっと無料キャンペーン」は、2月17日までで終了するという。つまり、この特典は「スマホベーシックプラン」で契約することが条件になっているようだ。→2月18日付けで、シンプルプランが対象プランに追加されるとともに、月額税別1,000円引きと改定された(⇒参考)。ただし2月18日以降にPHSから契約変更(?)した人は特典対象外となる。

せっかくPHSからスマホベーシックプランに契約変更して残ってくれたユーザーが、すぐにデータをばんばん使うようになるとは考えづらいが、通話とメールが主で、たまにWebブラウズ程度の使い方ならば、楽天モバイルの0円に収まってしまう人も少なくないと思う。しかも新規割が終わる半年後くらいの頃合いで、月額料金がぐっと上がることになる。

筆者も時々相談を受けるが、タダでもらった端末は気に入っているものの、意図せず家族割が外れてしまった、料金がだいぶ上がった、キャリアメールにはSPAMが大量に来る、番号非通知ガードサービスが無いなどで、やっぱりPHSが良かったと、様々な不満を感じている人もいるようだ。

この業界によくある「釣った魚に餌はやらない」という慣行かもしれないが、これだけ競争が激しい時代に、ただでさえ細かな不満の種がくすぶっているところに、さらに直後に格安の新プランを始めて、PHSからの旧プランのユーザーは家族割が低いまま、データ量が少ないままと相対的に条件が悪くなったら、せっかく自社に移ってくれた元PHSユーザーが他社に転出してしまうのではなかろうかと気がかりになる。まあ余計なお世話かもしれないが:)

格安市場を切り拓いてきたワイモバイルだが…

2020年12月22日発表の段階では、スマホベーシックプランとシンプルプランの月額料金・データ容量が揃えられたので、プラン変更の心配をする必要はあまり無かった。

ところが前述の通り、シンプルプランのデータ容量と家族割引サービスが2021年2月1日に改定され、しかしスマホベーシックプランの処遇については発表が無く、迷走の始まりとなった(-_-;。

スマホベーシックプランの処遇については発表が無い=変更無しと理解すると、新シンプルプランよりも大きく見劣りする内容になってしまう。従来からワイモバイルを利用してきた人はもちろん、PHS終了で急き立てられるように契約変更した人にとって、今後どうしたら良いのか悩ましい事態になってしまった。

UQ対抗で家族割の増額や学割継続を決めたあたりから、迷走が始まったように感じる。ある程度把握しているつもりの筆者にも今回の改定は複雑怪奇に見えるが、「シンプル」の名に反して複雑化してしまったきらいがある。

当のワイモバイル(ソフトバンク)社内でもぎりぎりまで決めかねていたのか、ワイモバイルショップでも直前まで変更内容を把握できない状況が続いていたようだし、2月18日の開始以降もホームページの修正が追いつかないなど、混乱している様子だった。

このところのワイモバイルは守りに入りすぎている感もあるが、ワイモバイル創業時(WILLCOMとイー・モバイルが一緒になったとき)に寺尾COO(ソフトバンクに吸収された後はワイモバイル担当役員)は「僕らは常に一番前を全力疾走していないと死んでしまいます。とにかく前に進むことが存在意義の会社がくっつきましたから。」と言っていた。

まさにその言葉通り、ずっと突っ走ってきて今があるのだと思う。

機種販売と回線契約の分離をいちはやく予見して実践した創業時の名残は今も#シェアプランなどの形で受け継がれているし、一方のスマホプランは「シンプル」の名の下に代替わりしたが、ワイモバイル始まって以来ずーっとバンドルされてきた「だれとでも定額」を切り離し、現行プランにも手当てして5Gに追加対応させるなど、寺尾氏の決意すら感じられた。しかし、せっかくシンプル化したのに後出しで複雑化してしまい、台無しにしてしまった感すらある。

かつてワイモバイルでiPhoneの販売が始まった時にもn141が混乱を招いたが、混乱する時は大抵、“ソフトバンク”側の都合が足を引っ張っているように見える。

PHS終了により浮いた基地局インフラはソフトバンクの5Gに転用されるのだろう。取扱機種も売れ筋と言えば聞こえはいいが、当たり障りのない機種に絞られてきて、今では一番前を全力疾走するUQモバイルや楽天モバイルの後を、足を引きずりながら追いかけている感すらある。

せっかく腹を括ってシンプル化した矢先にUQの「後出し」を食らって、ワイモバイルを率いる寺尾氏は「シェー」と叫んでいたのかもしれないが(笑)、かつてWILLCOMを引っ張ってきた同氏は、「安さだけだとあっという間に行き詰ります。」「常に新しい価値を生み出し続けられるか…今日がよくても、明日があるのかは、こういうところで決まってくると思います。」とも言っていた。