Xiaomi 13 Pro

| ⚠ | この記事は更新を終了しました |

| この記事は、2024年 5月またはそれ以前の情報です。 Xiaomi 13T / 13T Proなどで最新の情報を確認してください。 |

グローバル版 Ceramic Black | ||

| メーカー | Xiaomi | |

|---|---|---|

| 発売日 | 2022年12月14日(中国版) 2023年 3月 8日(国際版) | |

| OS | Android 13 (MIUI 14) | |

| 通信方式 | 5G + 4G + 3G | |

| SIMフリー | ○ | |

| デュアルSIM | ○ DSDV | |

| SIMタイプ | nano + nano/eSIM (CN) nano + nano | |

| ▶グローバル版 NTTドコモ【○ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【○ VoLTE】 | ||

| ▶中国版 NTTドコモ【○ VoLTE】 au【○ VoLTE】 SoftBank【○ VoLTE】 楽天【○ VoLTE】 | ||

| ◎=幅広く対応 ○=主要バンドに対応 △=一部のみ対応(非推奨) ●▲=要SIMロック解除 | ||

| サイズ | <大> 縦162.9×横74.6×厚さ8.38 mm / 重さ 229 g | |

| 性能 / SoC | ◎ / Snapdragon 8+ Gen 2 | |

| メモリ(RAM) | 12GB (LPDDR5X) (CN) 8GB/12GB | |

| 内蔵ストレージ | 256GB/512GB (UFS 4.0) | |

| ストレージ増設 | × | |

| 電池容量 | 4,820mAh | |

| 急速充電 | ○ USB PD (30W), QC4/独自 (120W) | |

| 端子 | USB 2.0 Type-C | |

| USB OTG | ○ | |

| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) | |

| Bluetooth | ○ 5.3 | |

| NFC | ○ | |

| FeliCa | × | |

| GNSS(GPS等) | ○ G / L / O / B / I (/ Q) | |

| 生体認証 | ○ 指紋(画面内) | |

| 防水 | ○ IP68 防塵防水 | |

| MHL・DP出力 | × | |

| ディスプレイ | 6.73インチ AMOLED 3,200×1,440px | |

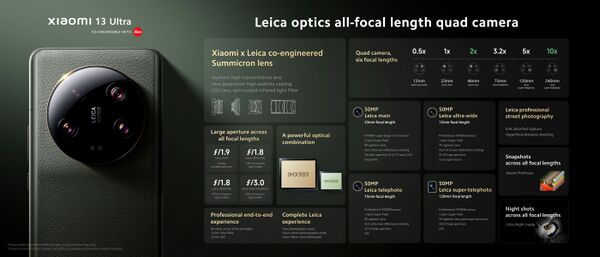

| アウトカメラ (→詳細) |

【メイン】50MP f/1.9 23mm相当 1型センサー (Sony IMX989) OIS対応 【望遠】50MP f/2.0 75mm相当 OIS対応 【超広角】50MP f/2.2 画角115° 14mm相当 5cmマクロ兼用 | |

| インカメラ | 32MP f/2.0 89.6° | |

| イヤホン端子 | × | |

| ストラップ | × | |

| 本体色 | □ ■ ■ ■ | |

| 参考市価 | 15万円(グローバル版 12GB・256GB 税送料込、2023年 4月 8日時点) | |

| 後継機種 | #Xiaomi 14 シリーズ, Xiaomi 13T Pro | |

| ▶Xiaomi 13 Pro ▶仕様(国際版) ▶仕様(中国版) | ||

Xiaomi 13 Pro(シャオミ サーティーン プロ)は、中国Xiaomi(シャオミ)社製の5G対応スマートフォン。前代の Xiaomi 12S Ultra から引き続き、Leica監修の1インチセンサー搭載カメラを売りにしている。

Android 13 ベースの MIUI 14 を搭載。2024年初頭より順次、Android 14 ベースの Xiaomi HyperOS にアップデートされている。

型番は2210132C(中国版)/2210132G(国際版)、開発名は "nuwa"。カラバリは中国版と国際版(グローバル版)で異なっており、中国版は黒/白/緑/藍の4色、国際版はWhite/Blackの2色。中国版の藍のみ合皮仕上げで重さが210gと軽い(他はセラミックで229g)。

内蔵メモリ・ストレージの組み合わせで、8GB・128GB/8GB・256GB/12GB・256GB/12GB・512GB の4タイプ(グローバル版はRAM12GBの2タイプのみ)が用意されている。microSDカードは使えない。

本稿は特記ない限り、2023年 4月頃の執筆時点で最新安定版の MIUI Global 14.0.7.0 (TMBMIXM) をもとにしている。→#ファームウェアアップデート

1型センサーカメラを備える機種としては、競合の AQUOS R7 などよりは割安だが、Xiaomi 12S Ultra よりは値上がりした。また、中国版よりもグローバル版が割高に設定されている。 ⇒#購入方法

姉妹モデルと後継機

中国版は2022年12月11日に発表され、14日より発売された。グローバル版は2023年 3月 8日に欧州で発売された。

2023年 4月18日には「Xiaomi 13 Ultra」が発表され、中国では21日に発売された。高額だが、カメラ重視で懐に余裕のある人はこちらの方がいいかも。

2023年10月には、次期フラグシップ機となる Xiaomi 14 シリーズが発表された。発売日等の詳しい情報はまだ出てきていないが、順当にいけば2023年末~2024年春頃に発売されるだろうか。

日本では Xiaomi 13 Pro は発売されなかったが、姉妹モデルの Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro が2023年12月に発売された。カメラのセンサーは小さくなったが、ハードウェアはLeica監修の欧州版と共通で写り良好。おサイフケータイにもしっかり対応していて価格も安いので、これから買うならこちらがお勧め。

Xiaomi HyperOS

2023年10月26日、Xiaomiは「MIUI」の後継となる「Xiaomi HyperOS」を発表した。

「NuttX」というオープンソースのRTOSをベースに自社開発した「Xiaomi Vela」プラットフォームを、2022年頃からスマートウォッチに展開していたようだが、スマートフォンに限らず様々なIoT製品に対応し、スマートフォン、IoTや家電などへと順次拡大してゆくようだ。

Xiaomi Vela プラットフォームのベースとなるOSはNuttX、Linux、Androidなどが機器に合わせて選択されるようで、スマートフォン向けには Android ベースのOSが開発され、2023年10月26に発表されたXiaomi 14 シリーズには最初から「Xiaomi HyperOS」が搭載されている。Android 14 互換で、従来のAndroidアプリが動作する。2024年初頭に登場見込みの Xiaomi 14 グローバル版には Google Play も搭載される見込み。

また、「Xiaomi HyperOS」はオープンソース化されており、非公式カスタムROMである「eu ROM」も登場した。

従来のMIUIは段階的に終了し、従来機種も「Xiaomi HyperOS」に順次アップデートされるようだ。2023年12月18日には従来機種へのアップデート提供計画も公表され、Xiaomi 13、Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13 Ultra などには2024年初頭にOTAアップデート開始予定となっている。

筆者のもとには2024年 1月11日にOTA配信されてきた。グローバル版は Google Play 等も使える。 ⇒#ファームウェアアップデートを参照

なお、Xiaomi 13T / 13T Pro にも提供予定となっているが、日本版はソフトバンクやauからも販売されており、通信キャリアが主導権を持つため、これらの日本版に提供されるかは不明。 ⇒2023年12月下旬より、日本で販売された端末にも順次アップデートが始まっているようだ。

- Xiaomi Announces Xiaomi 14 Series, Xiaomi HyperOS, and Other AIoT Products in Beijing Launch Event(英語、Xiaomi、2023年10月26日)

- Xiaomi Unveils Xiaomi HyperOS, a Human-centric Operating System Designed and Tailored to Connect Personal Devices, Cars, and Smart Home Products in a Smart Ecosystem(英語、Xiaomi、2023年10月26日)

- スマホ向け最新チップ「Snapdragon 8 Gen 3」がもたらす“カメラ×生成AI”はどんな体験を実現するのか(ケータイWatch、2023年10月27日)

- クアルコム「Snapdragon 8 Gen 3」カメラ機能開発の背景、キーパーソンのヒープ氏に聞く(ケータイWatch、2023年10月27日)

- シャオミ「Xiaomi HyperOS」発表、MIUIは終了(ケータイWatch、2023年10月18日)

対応バンド構成

グローバル版(国際版)

- 5G NSA+SA Band n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

- TD-LTE (4G) Band 38, 39, 40, 41, 42, 48

- W-CDMA (3G) Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- GSM (2G) 4バンド対応

[1] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

中国版

- 5G Band n1, n3, n5, n8, n28a※, n38, n40, n41, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26

- TD-LTE (4G) Band 34, 38, 39, 40, 41, 42

- W-CDMA (3G) Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- GSM (2G) 4バンド対応

[2] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

SIMカードはnanoSIMが2枚入り、デュアルSIM(DSDV)・デュアル5Gに対応。グローバル版はeSIM※にも対応している。

本機は 5G n79 に対応しているが、Xiaomiの端末はドコモの5Gを掴むと回線断を繰り返して通信できないなどドコモの 5G SIM を入れると不具合が出るので、実質n79は中国専用。海外から日本へ訪れてSIMを購入・契約する際には、ドコモのSIMは避けよう※。

グローバル版と中国版で対応バンド構成が若干異なっており、中国版は 5G n28b を掴まない。日本ではソフトバンク網の5Gがn28bでエリア化しているので、中国版でソフトバンク網の5Gを掴むと通信できないことがある。日本へ訪れた際などに"SoftBank"を掴んだときは4G優先に設定しよう。4Gに限れば中国版も遜色なく使えるはずだ。

また、中国版はVoLTEキャリアチェックを無効化※しないと日本の(中国以外の)キャリアの電波を掴まない(通話できない、またはデータ通信もできず完全圏外になる)。中国版を持って海外渡航する際は、予めキャリアチェックを無効化しておこう。

本機は残念ながら日本の認証は通っていない(2023年 4月現在)ので、カメラとして使う分にはいいが、日本で使うスマートフォンとして購入するなら Xiaomi 13T / 13T Pro などの日本版にしておこう。

本機を国内で専らカメラとして使う場合は、アップデート等には USB Type-C 接続の有線LANアダプタを使える。

購入方法

(2023年 4月現在)

中国版とグローバル版があり、価格差は新品で1万円ほど。この価格差をどう感じるかは人それぞれだろうが、このくらいの価格差ならばグローバル版を買う方が使いやすくて良いと思う。

グローバル版は Google Play 等のGoogleサービスが使えるし、日本語にも標準対応している。

中国版は日本語未対応(英語表示には対応)、Google Play 未搭載なので、最初に Google Play 等を入れる手間がかかるし、Google系の一部アプリがうまく動作しないこともある。でも中古等で安価な出物があれば割り切って買ってもいいかもしれない。

フリマサイト等で、中国版をグローバル版のファームウェア(ROM)に書き換えて売っている例が散見されるが、eSIM非対応で対応バンドも異なるし、改造扱いになるので、リセールバリューは下がることになる。勘違いして高値掴みしないよう気をつけよう。

内蔵メモリ・ストレージの組み合わせで 8GB・128GB、8GB・256GB、12GB・256GB、12GB・512GB の4タイプ(グローバル版はRAM12GBの2タイプのみ)が用意されている。

Xiaomi Mi Store AliExpress店では、2023年 3月 8日の発売初日に限りクーポンが発行されて158,288円~(税別)だったが、普段の価格は、グローバル版の12GB・256GBが USD 1299 となっており、ちょっと高め(これでも欧州のAmazon等から取り寄せるよりは安いが)。しかもアリエク店は発送が遅いのが困りもの。個人輸入に際し追徴される消費税などもばかにならない。

新品で購入するなら、ETOREN(シンガポール)やEXPANSYS(香港)などの海外スマートフォンを取り扱う店で購入すると良いだろう。2023年 4月上旬時点では、ETORENでは Xiaomi 13 Pro グローバル版![]() を、EXPANSYS Japan では中国版を販売しており、後者の方が若干安いが、差額は1万円ほど(税送料込)なので、グローバル版をお勧めする。

を、EXPANSYS Japan では中国版を販売しており、後者の方が若干安いが、差額は1万円ほど(税送料込)なので、グローバル版をお勧めする。

支払い方法はPayPal(PayPayではない)がお勧め。他にクレジットカードと銀行振込(楽天銀行)にも対応しているが、海外通販で15万円ほどを前払いするのは気が引けるだろうし、クレジットカードは試してみたところエラーになって通らなかった※。ひと手間増えるが、PayPalにクレジットカードを登録して使う方が「急がば回れ」で確実だろう。

海外通販が不安なら、Yahoo!ショッピングや楽天市場に出店している輸入販売店で買う方法もある。価格は若干高めだが、当然ながら税込で、送料も含まれている。モール施策のポイント還元も受けられるので、Yahooや楽天の還元率が高い人にはむしろお得かもしれない。

海外版なので、付属の充電器は日本では使えない※。別途、国内向けの市販の充電器を用意しよう。どうしても「神ジューデン」したいなら、ソフトバンク版「Xiaomi 12T Pro」用の充電器が使える。 ⇒#電池と充電を参照

機能と特徴

ライカ監修1インチセンサー搭載カメラが最大の特徴ではあるが、スマートフォンとしても最新かつ最上位のSoCを搭載しており、5Gにもしっかり対応し、放熱性能も優れ、フラグシップに相応しい高性能機種に仕上がっている。

SoCとカメラと120W「神ジューデン」以外は前代の Xiaomi 12S Ultra とほぼ同じ。画面の大きさや解像度も同じ。ただし Xiaomi 12S Ultra は中国版しか発売されなかったので、グローバル版としては本機が初めてのライカ監修1インチセンサー搭載機となる。

本機に搭載されている Qualcom Snapdragon 8 Gen 2 SoCは、Snapdragon 8 Gen 1 よりも性能が上がり、発熱が抑えられていると言われる。

メモリ8GB/12GBモデルが用意されており、内蔵ストレージ256GB/512GBも必要充分。ただしmicroSDカードによる増設/移行はできないため、写真を撮り貯めている人には不便がある。写真等は定期的にパソコン等へ保存しておくことをお勧めする。

この性能で USD 1299ドル(日本円換算で税送料別175,000円ほど、Xiaomi Mi Store AliExpress店における2023年4月時点のグローバル版の価格、1ドル135円換算)は、決して安いとは言えないので、Xiaomi 12S Ultra から買い替えるか迷うところ。

2023年 3月末以降、ETORENで15万円(グローバル版 12GB・256GB 税送料込)まで値下がりしたので奮発して買ったが、Xiaomi 12S Ultra でも特段不自由していなかったので、当初価格の18万円だったら見送りかなと。(個人の感想です)

本機に搭載されている最新の MIUI 14 については、Xiaomi 12S Ultra#MIUI 14 を参照。

文字入力

グローバル版には Gboardが入っており、普通に日本語入力できる。 もちろん、Google Play で好きなIMEを入れて使うこともできる。 【設定 > 追加設定 > 言語と入力 > キーボードを管理】でONにしてから、ひとつ戻って【現在のキーボード】を変更すれば良い。

ちなみに筆者は AquaMozc 外部キーボード用を入れて快適に使えている。

中国版には、IMEも中国語用が入っており、そのままでは日本語入力はできないため、いろいろと弄る必要がある。 ⇒Xiaomi 12S Ultra#文字入力を参照

フォント

グローバル版にはAndroid標準のRobotoフォントが入っており、違和感なく使える(テーマストアで変更もできる)。

中国版は一部の漢字が中華風になるので、気になる場合はテーマストアで「Mejiro」などに変更すると良い。 ⇒Xiaomi 12S Ultra#フォントを参照

スクリーンショット

スクリーンショットはAndroid標準の電源ボタン+音量下ボタンの同時押しで撮れるし、指3本で上から下にスワイプするジェスチャー操作にも対応している。 【設定 > 追加設定 > ジェスチャーショートカット > スクリーンショットを撮影】

また、スクロールスクリーンショットにも対応している。普通にスクリーンショットを撮った後、左下(または右下に設定変更可)にサムネイルが出てくるので、その下の「Scroll」をタップする。

スクリーンショット撮影音は無音にできる。 【設定 > サウンドとバイブレーション > 追加設定 > スクリーンショットの撮影時に音を鳴らすをOFF】

保存場所は【内部共有ストレージ/DCIM/Screenshots】。Android標準のPicturesではなく、DCIMの下に保存されるので要注意。ファイル名は【Screenshot_年-月-日-時-分-秒-番号_アプリID.jpg】。

画面

ディスプレイは約6.73インチのAMOLEDを搭載しており、屋外での視認性、側面からの視認性、ともに優れている。

ディスプレイの解像度は 3,200×1,440px (WQHD+) だが、標準設定では 2,400×1,080px (FHD+) になっている。標準設定のままで使っても充分きれいだが、写真のレタッチなどに使いたいときは、設定変更して解像度を引き上げることもできる(右図)。 【設定 > ディスプレイ > ディスプレイの解像度】

発色も良好。筆者はデフォルトのままで使っているが、MIUIは色温度を調整する機能を備えているので、色味の微調整もできる。 【設定 > ディスプレイ > 色彩】

ちなみに「DRM Info」を見ると、Widevine CDM の Security Level は L1 と表示される。動画配信サイトでHD画質以上の再生もできそうだ。

左右端が湾曲しているが、左右端の誤タップを防ぐ処理が入っており、カメラ利用時を除き※、誤操作は起きにくい。逆に画面端の操作がしづらいといった場合には、感度を調整できる。 【設定 > 追加設定 > エッジでの誤タッチを無視】

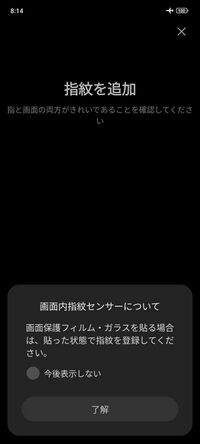

指紋センサー

本機は画面内に指紋センサーが埋め込まれており、感度は申し分ないが、ロック解除時にいちいち目視しないと位置が分かりにくいことと、市販の画面保護フィルムとの相性問題が出やすい欠点がある。

もっとも、カメラ専用機として使う限りにおいては、覗き見防止フィルムを貼ることはないだろうし、本機は電源ボタン2度押しですぐにカメラを起動できる【設定 > 追加設定 > ジェスチャーショートカット > カメラを起動】ので、許容範囲だろうか。

画面保護フィルムは、予め貼られているものはもちろん、市販の曲面対応保護フィルム(ガラスでないもの、特殊加工の無いもの)は指紋センサーに対応している。

本機の画面は左右端が湾曲していて、一般的な平面保護フィルムやガラスフィルムでは左右端の表示や操作に難がある。曲面対応のガラスフィルムも市販されているが、ガラスフィルムは浮きが出て指紋センサー誤動作の原因になるのでお勧めしない。

工場出荷時に貼付済の保護フィルムは当然ながら指紋認証に対応しているが、指の滑りが悪くて使いづらい。筆者はPDA工房の Flexible Shield Matte 曲面対応保護フィルムを購入して貼った。 曲面対応の保護フィルムは貼る時が難しいが、指紋認証が使え、指の滑りが良く快適になる。

市販のフィルムを貼る(貼り替える)場合は、フィルムを貼って少し待って気泡が抜けた頃に指紋登録をしなおすと、指紋センサーの反応が良くなる。

GNSS

本機のGNSSは GPS、Beidou、GLONASS、Galileo、NavIC と幅広い衛星に対応している。

本機は中国版の仕様にはQZSS(みちびき)対応と書かれているものの、グローバル版の仕様にはQZSSの記述が無い。何故?

本機グローバル版に GPS Testを入れてQZSSのみにすると3つ表示された(右図の左側)ので、グローバル版もQZSSを掴んでいるのではと思われる。

ちなみに筆者が使っている範囲で、測位が遅いとか位置が飛びやすいといった感じはない。

NFC

本機は「おサイフケータイ」(FeliCa) は使えないが、NFCに対応している。

試しに「マイナポータル」アプリを入れてマイナンバーカードを読ませてみたら、正常に読み取ることができた。 日本通信SIMの契約手続き(マイナンバーカードによる本人確認)もできた。

とはいえ保証外の使い方なので、あてにせず、日本国内で使うスマートフォンは別途持っておく方が良いだろう。

筐体

バックパネルはセラミックになり、質感は良いが重くなった(229g)。と言っても前代も225gあったので、大差ない。むしろ何かしらの内蔵部品が軽くなったのだろうか。

ちなみに中国版の藍色のみ、セラミックではなく合皮仕上げで若干軽くなっている(210g)。

セラミック製バックパネルは触ると冷たい夏向きの質感だが、急速充電中など本体が発熱すると全体に熱を持って放熱するようになっている。

指紋は付くが付きやすいというほどではなく、拭けばすぐに落ちる。ただし裸で持つとツルッと滑って落としそうで(しかも落としたら割れやすそうで)気になるかも。気になる場合はケースに入れてストラップを付けるか、背面にも保護フィルムを貼ると良いだろう。

もっとも、本機は背面カメラ部の出っ張りが大きいので、保護目的ならばフィルムよりもケースの方が良いと思う。ただし、カメラ部の保護が厚いケースを使うと超広角撮影時にケラレる物があったので要注意。

IP68防塵防水になっており、雨の中の撮影にも気兼ねなく使えそうだ。

229gもあってスマートフォンとしては重量級だが、カメラとして考えると軽い方だろう。ただしストラップを付けられないのはカメラとして使い勝手が悪い。

ストラップを付けたい場合はケースに入れることになるが、付属のケースにはストラップホールが無い。しかも手触りがいまいちで、曲面対応保護フィルムとも干渉して使いにくいので、市販のケースを買う方が良さそうに思う。

本機用のケースは店頭には無いが、通販で購入できる。ただし海外から取り寄せになって数週間かかる場合もあるので、納期に注意しよう。

付属品

- Xiaomi 13 Pro 本体

- ACアダプタ(MDY-14-EG、120W急速充電対応品)

- USB A-C ケーブル(120W急速充電対応品)

- SIMピン

- 透明保護ケース(ストラップホール無し)

- 説明書(QSG)

- 保証書

添付の説明書は英語または中国語で、ごく簡単なことしか書かれていない。

メーカー保証は付いているが、販売国でのみ有効。

画面には保護フィルムが貼付済になっている。 ただし指の滑りが悪いので、筆者は市販の保護フィルムに貼り替えて使っている。

電池と充電

本機には120W急速充電対応のACアダプタ(型番は「MDY-14-EG」)※と USBケーブル (A-C) が付属している。色は白。QuickCharge3 のロゴマーク入りで、最大 20V 6A (120W) 出力に対応と明記されている。120W対応品だけあって、ずっしりと重い。

一応AC100V入力にも対応しているが、あくまで海外向けなので、日本で使うなら別途市販の充電器を用意しよう。

本機の急速充電は、専用充電器のほか、汎用の QuickCharge 4 / 3+ / 3.0 / 2.0 と、USB PD 3.0 PPS / 2.0 にも対応している。

例えば30W対応の Anker 511 Charger (Nano 3)を使うと、9.5V 3A (30W) で充電される。

とはいえ、比較的安価に購入できる18~20W対応の USB PD 急速充電器でも充分早く※、2時間くらいで満充電できるので、普段使いには充分だと思う。ケーブルは別売になっていることが多いので、PD対応のケーブルが無ければ併せて購入しよう。

120W急速充電器

⇒詳しくはXiaomi 13T#67W・120W急速充電「神ジューデン」を参照

ソフトバンクが「神ジューデン」と宣伝している「Xiaomi 12T Pro」と同様、本機でも「19mins to 100%, powered by 120W HyperCharge」「Leading charging with in-box charger」(同梱の120W充電器にて19分で充電完了)と謳われている。

本機に付属のACアダプタは「MDY-14-EG」で、プラグが欧州仕様なので日本では使えないが(仕様は共通なのでアダプタをかませば使えそうだが、筆者は使っていない)、Xiaomi 13T Pro に付属の充電器「MDY-14-EF」と同じ世代。側面には「120W」「GaN」の表示がある。出力は前世代と変わらないが、なぜか入力が 1.7A→3.0A に増えている(GaNを採用すると高効率化して入力が減ると思うのだが…?)。

出力側は「Xiaomi 11T Pro」「Xiaomi 12T Pro」用のACアダプタ「MDY-13-EG」(右図)と共通仕様(67W・120W急速充電に対応)になっている。

この「MDY-13-EG」と USB A-C 1m ケーブルのセットが国内でも2023年 3月16日に発売された(Xiaomi公式 楽天市場店かAmazonで購入できる、ただし8千円ほどする^^;)。これを用意すれば本機も19分で満充電になる「神ジューデン」できる。

筆者もこの日本版「MDY-13-EG」を購入して使っており、自宅や職場等で使うにはけっこう便利だ。

モバイルバッテリー

内蔵電池は公称4,820mAhの大容量で、筆者が使っていても電池持ちが良い。とりわけアプリの勝手なバックグラウンド動作がよく制御されているのだろう、スリープ時に電池を食わない(右図)。派手に使わなければ1日(朝から夜まで)持つだろう。

ただし、カメラを多用しているときは、電池がもりもり減ってゆく(右図)。

本機はカメラとして買う人が多いだろうから、カメラを多用する人や、旅行の際は、モバイルバッテリを持っておくと安心だ。

本機は USB PD 急速充電に対応しているので、USB PD 対応のモバイルバッテリを持ち歩いていれば、移動中などの合間の時間に継ぎ足し充電して使い続けることができるし、汎用の USB PD 充電器でもそこそこ早く充電できる。

右図は「Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W」で継ぎ足し充電しながら使った時の様子だが、電車に乗ったら充電して、降りるときにまた外して…を数回繰り返しながら使っていた。移動中のわずか数十分でかなり充電が進むので、移動しながらの充電が捗る:)

モバイルバッテリーを購入する際は、Amazonなどで廉価で売っている海外メーカー製品を買うと、使い終わって廃棄する際に困ることになる。国内で使用済み電池の回収を行っているJBRC会員メーカーの製品を選ぼう。

カメラ

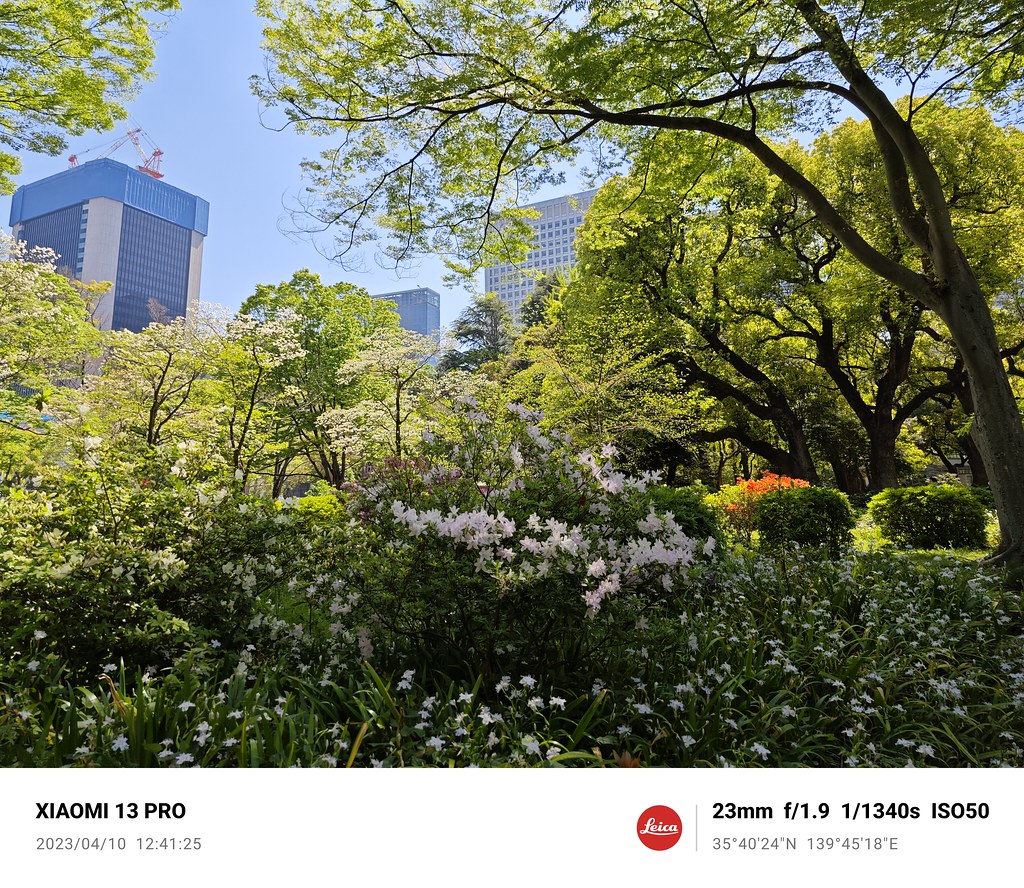

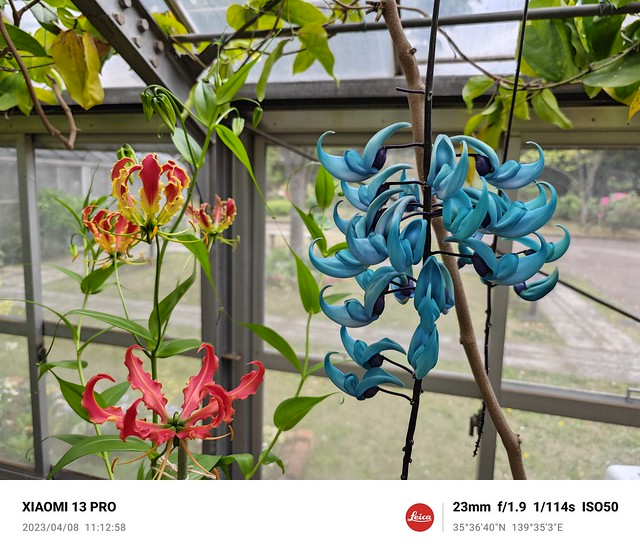

Xiaomi 12S Ultra と撮り比べてみての感想なので、辛口になっていると思うが、基本的に写りはとても良いし、使いやすい。

細かな癖は多々あるが(後述)、目立って変な癖(色かぶりするとか、色が転びやすいとか、被写体待ちをしていると30秒で落ちるとか、ちょくちょく熱暴走するとか、AFが使い物にならないとか)はないので、基本的には使いやすいカメラだと思う。

DXOMARKの評価はかなり辛いが、個人的にはけっこう良いと思っている。

解像度が悪いと言われているが、本機はシャッターを切るときに再度AFが働いてズレてしまうことがあるので、それが原因かも?

少なくとも iPhone 13 Pro よりは全然良いと思うし、Pixel 7 Pro よりも本機の方が使いやすくて良いと思うのだけれどね…まあ用途や視点が変われば評価も変わるのだろう。

なお、本機のカメラは電池をバカ食いする。旅行等で撮影が多い時はモバイルバッテリー必携。

AFが優秀、構えてシャッターを押すだけできれいに撮れる

本機のカメラはAFが優秀。Xiaomi 12S Ultra もピントは合いやすかったが、本機はさらに近くにピントが合いやすくなった。

カメラを起動して構えるとスッとピントが合うので、失敗写真が少なくなると思う。

中央に被写体を持ってこなくても、手前寄りの目立つ場所に焦点を合わせてくれる。

シャッターを切るとピントがズレることも

ただし、ファインダーが時々あてにならないことがある。

この作例は、手前のHELLOにピントが合っていたのに、シャッターを切って仕上がりを見たら奥のHEL(LO)にピントが合っていた。これが原因と思われるピントズレが時々起こる。

このように、手前にピントが合っているように見えて、シャッターを切って仕上がりを見ると奥ピンになっていることが時々ある。その際、普通そこに合わせないでしょ、と思うような場所に合焦していることもある。

シャッターラグも然りだが、本機はシャッターを切るタイミングで再度AFが作動する(その時にズレる)のだと思われる。カメラとしては使いにくいのでやめてほしい。

超広角

超広角カメラでも色味が変わったりすることなく、HDRもよく効いて、メインカメラと違和感なく使える。

広角端の歪み

メインカメラで撮っていても端部のゆがみが気になる。広角にしすぎ?

デジタルズーム2x

カメラアプリに「2」(倍)ボタンが追加されたので、2倍望遠が使いやすくなった。写りも良好。

望遠カメラよりむしろデジタルズーム2倍の方がよく使うので、これが使いやすくなったのは嬉しい。

望遠カメラの写りが悪い

望遠カメラは75mm相当(35mm換算)。メインカメラが23mm相当なので、3.26倍になるが、カメラアプリでは「3.2」(倍)と表示される。

本機の望遠カメラは、なかなかピントが合わないときがあって、使いづらい。本機のメインカメラは優秀なので、むしろ3倍くらいまでに抑えてデジタルズームで頑張る方がきれいに撮れることも多い。

望遠は Xiaomi 12S Ultra の光学5倍に対し、本機は3.2倍。しかも、望遠側の写りが良くない。

Xiaomi 12S Ultra の望遠カメラは手持ちでもそこそこきれいに撮れたのだが、本機の望遠カメラは手持ちではピントが合わなさすぎて実用に耐えない。(暗い被写体にピントが合いにくいのはどちらも同じ。)

3.2倍と5倍の違いは用途にもよるだろうが、そもそも本機は望遠カメラで撮るとピンボケになりやすいので、とても使いにくくなってしまった。望遠をよく使うなら、Xiaomi 12S Ultra にするか、#Xiaomi 13 Ultra を待つ方が良いと思う。

シャッターラグは改善したが、連写ができなくなった

Xiaomi 12S Ultra はシャッターラグが一定しないので動体撮影はほぼ不可だったが、本機はシャッターラグが改善した。

ただし明るさ等の条件によりシャッターを押した後撮れるまで時間がかかることがある。ラグが一定しないのは動体撮影に使いにくいので、シャッターを押した後にAFやAEを動かすのはやめてほしいものだが…

一方、Xiaomi 12S Ultra にあった「ダイナミックショット」が、本機では使えなくなってしまった。シャッターボタンを長押しすると連写ではなく動画撮影になるので、連写ができない(動画から切り出すことはできるが、解像度は落ちるし画角も変わる)。どうしてこうなった(;_;)

もっとも、「ダイナミックショット」も動画撮影と大差ないので(切り出すと解像度が落ちる)、だったら動画撮影でいいじゃん、と思われたのかもしれないが、連写ができないと動体撮影には使いづらい。

色の迷い

ただし、本機は赤が強い被写体(ツツジやバラなどの花)を撮っているときに、シャッターラグが異様に長くなる。色が潰れたりはしないのだが、時間がかかるのはそれだけ処理が重いということだろうか?

また、同じ被写体を同じ構図で撮っても、撮影タイミングにより色味が変わることがある。 大きく転ぶことはないので気にならない人も多いだろうが、筆者は少し気になった。

ピントのズレと同様、AEもシャッターを切るタイミングで再度働いているのだと思われるが、せっかく合わせても撮る時にズレるのは困るので、シャッターを押した後にパラメータを動かすのはやめてほしいのだが。

また、明るい場所での写りは良好だが、暗い場所ではピントが合いにくく、ずれやすい。

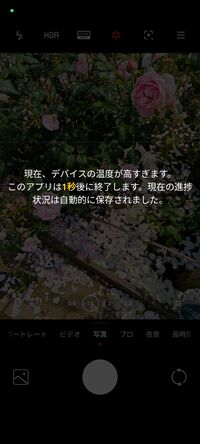

放熱は良好だが過信はできない

自家発熱ですぐに使えなくなるXperiaやAQUOSなどと違い、本機は暑い日にも使えるが、気温が30℃近くになると厳しくなり、AFの反応が悪くなる、シャッターラグが大きくなるなど、徐々に使いにくくなる。

気温34℃で10分ほど撮影していたら強制終了となった。温暖化した日本の暑い夏には耐えられないようだ…もっとも、Xperiaなどは25℃くらいで音を上げるので、だいぶマシではあるが。

強制終了になったときは、本体上方(カメラ周辺)が特に熱を持っているので、触れないほどではないが、(カバーを付けている場合は外して)時々休ませると良い。

強制シャッター音

本機のグローバル版は※、地域設定を「日本」にすると、シャッター音が強制で鳴る。音量はそこまで大きくないものの、ちょっと耳障りで、被写体が鳥や虫などなら逃げてしまうだろう。カメラとしては厳しい欠点だと思う。

地域設定を日本以外にすると、カメラの設定にシャッター音のスイッチが現れ、OFFにできる。

Xperiaは日本版でもシャッター音をOFFにできるし、少なくともカメラが売りの機種についてはXiaomiにも見習ってほしい。

MIUI 14.0.5.0.UMBMIXM よりUI変更

2023年10月の「MIUI 14.0.5.0.UMBMIXM」アップデート以降、Xiaomi 14 シリーズ似のカメラUIに変更された(右図)。

これにより、Leica Authentic / Leica Vibrant の切り替えが1タッチで容易になった。しかし、その切り替えボタンが画面右端の湾曲部付近に設置されたことから、この誤タップが頻発するようになった。Xiaomi 14 シリーズはフラットディスプレイなので問題ないだろうが、本機の場合はもう少し中央寄りに設置すべきだと思う。

また、これに伴いいくつか不具合が出ており、例えばフラッシュをOFFにしていてもいつの間にか勝手にONになってしまう。

作例

flickrには本機が吐いたExif付きのJPEG画像をそのまま置いてあるので、興味があれば画像をクリック(タップ)して参照されたい。

動画作例

筆者はあまり動画を撮らないので作例が少ないが、参考までに。

寒空の下、手持ちで長時間撮っていたので揺れているが、手ブレ補正の効き具合もわかるかと:)

ちなみに YouTube では回線状況等に合わせて480pなどの低画質で再生されるので、本機の撮影画質を確認したい場合は画面右下の⚙をタップして画質を1080p(HD)にする必要がある。

トラブルシューティング

中国版の場合は、下記リンク先も参照:

- Xiaomi 12S Ultra#ホームアプリを上にスワイプすると中国語ニュースが出てくる

- Xiaomi 12S Ultra#システム情報を取得するアプリが機能しない

- Xiaomi 12S Ultra#ホーム(ランチャー)アプリを変更したい

- Xiaomi 12S Ultra#VoLTEチェックを無効化する

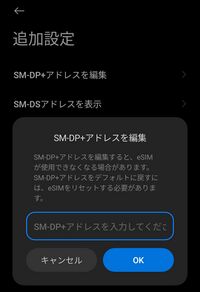

グローバル版でeSIMを使う

本機のグローバル版はeSIMに対応している※が、eSIMが公式サポートされている地域以外ではeSIMの設定が出てこないようになっている。

地域設定を「日本」にしていると、eSIMをONにできない。

海外旅行などで本機のeSIMを活用したいときは、【設定 > 追加設定 > 地域】を開き、地域設定を一旦「イギリス」などに変更すると※、【設定 > SIMカードとモバイルネットワーク > eSIMを使用】が現れるので、eSIMをONにしてプロファイルを書き込んでから「日本」に戻すと、そのまま使える。

なお、本機のeSIMは2枚目のSIMスロットとの排他利用なので、eSIMをONにすると2枚目のSIMカードスロットは使えなくなる。割り切って地域設定を「イギリス」などにして(「日本」にせずに)使えば、SIMカード2枚とeSIMを適宜切り替えながら使えるので、海外旅行の際に便利だが、本機はデュアルeSIMには対応していないし、2枚目のSIMカードとeSIMを切り替える際にはひと手間増える。Xiaomiには使い勝手を改善してほしいものだ。

ドコモ系eSIMの登録方法

海外旅行中に急遽ahamoのeSIMを契約して使いたいといった場合もあると思うので※参考までに、EIDの先頭8桁は89043051で、ドコモ系eSIMも使える。

EIDは外箱のラベルか、本機の【設定 > SIMカードとモバイルネットワーク > eSIMを管理 > 右上の「⬡」 > デバイスEIDを表示】で確認できる。

しかしドコモ系のeSIMには癖があり、契約時に端末のEID(数字32桁)を入力する手間に加え、一般的なQRコードを読み取る手順ではeSIMの登録に失敗する。

【設定 > SIMカードとモバイルネットワーク > eSIMを管理 > 右上の「⬡」 > 追加設定 > SM-DP+アドレスを編集】を開き(右図)、「sm-v4-004-a-gtm.pr.go-esim.com」を設定してから、「eSIMを管理」画面まで戻って「eSIMを発見」をタップすることで、ドコモ系のeSIMを登録できる。

デフォルトアプリを変更したい

【設定 > アプリ > アプリを管理 > 右上の「⁝」 > デフォルトのアプリ】より変更できる。 ここで変更できるのは

- ダイヤル(電話)

- メッセージング (SMS/MMS)

- ブラウザ

- カメラ

- ギャラリー

- 音楽

- 動画再生

- 音声アシスタント

のみ。ただし一部の機能は確認のみで変更できない(変更しても反映されない)。

ランチャー(ホームアプリ)の欄もあるが、ここで変更はできない。

ファームウェアアップデート

OTA配信と、公式サイト※からファームウェアをダウンロードしてくる方法があるが、前者を推奨。

グローバル版

- MIUI 14.0.6.0.TMBMIXM Global - 工場出荷時(本機発売時点)

- MIUI 14.0.7.0.TMBMIXM Global - 2023年 3月 8日より配信。つまり本機発売時点で配信されている。

- MIUI 14.0.9.0.TMBMIXM Global - 筆者のもとには2023年 4月30日に配信されてきた。Androidのセキュリティパッチを2023年4月にアップデート。

- MIUI 14.0.12.0.TMBMIXM Global - 筆者のもとには2023年 8月28日に配信されてきた。Androidのセキュリティパッチを2023年8月にアップデート。

- MIUI 14.0.13.0.TMBMIXM Global - 筆者のもとには2023年 9月 5日に配信されてきた。「Androidのセキュリティパッチを2023年8月にアップデートしました。」となっているが、前回と同じなので、バグでもあったのだろうか。ほか、なぜかロック画面の時計形式が勝手に変わった(後述)。

- MIUI 14.0.5.0.UMBMIXM Global - 筆者のもとには2023年10月20日に配信されてきた。Androidのセキュリティパッチを2023年9月にアップデート。バージョン番号が巻き戻されているが、14.0.15.0のtypoだろうか?また、ダウンロードサイズが5.4GBもあった。

- MIUI 14.0.6.0.UMBMIXM Global - 筆者のもとには2023年11月 9日に配信されてきた。「音量調整ができない場合がある問題」「特定のケースで通知シェードが消える問題」「設定のフォントサイズの問題」が修正されたようだ。

- Xiaomi HyperOS 1.0.1.0.UMBMIXM - Xiaomi HyperOS に更新された。筆者のもとには2024年 1月11日にOTA配信されてきた。OSと言ってもAndroidベースなので、従来のアプリはほぼ問題なく動いているし※、Google Play 等も利用できる。見た目が多少変わったくらいで、使い勝手に大きな変更はない(目に見えない内部は変わったのだろうが)。

MIUI 14.0.9.0 の後4ヶ月もアップデートが無く放置されていたのは考えもの。中間に 14.0.10.0, 14.0.11.0 があったのかもしれないが、少なくとも筆者の手元には配信されてこなかった(2023年 8月28日まで 14.0.9.0 が最新となっていた)。Androidセキュリティアップデートだけでも毎月しっかり対応してほしいものだ。

MIUI 14.0.13.0.TMBMIXM にアップデートした際、ロック画面の時計表示が勝手に変わってしまった。表示形式は【設定 > 常時オンディスプレイとロック画面 > ロック画面の時計形式】で戻すことができるが、曜日表記が「水曜日」→「(水)」に変わった(右上図)。

MIUI 14.0.5.0.UMBMIXM ではカメラアプリのUIが変わった。 また、Google Meet、Google TV、YT Musicがシステム領域に強制インストールされるので、adbでアンインストールする手間が生じる。

トラブルシューティング(上級者向け)

中国版の場合は、下記リンク先も参照:

- Xiaomi 12S Ultra#Google play ストアを入れる

- Xiaomi 12S Ultra#USBデバッグを使う

- Xiaomi 12S Ultra#ゴミアプリを無効化する

- Xiaomi 12S Ultra#「デュアルアプリ」用ユーザー

- Xiaomi 12S Ultra#MoreLocale 2 を入れる

- Xiaomi 12S Ultra#手動でバージョンアップ

- Xiaomi 12S Ultra#EU ROM を焼く

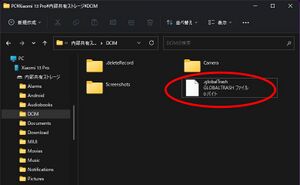

globalTrash を無効化する

MIUI 14 から、内部ストレージの「DCIM」フォルダ内のファイルを削除すると、ゴミ箱「.globalTrash」に保存される仕様が強制適用になってしまった。

パソコン等にUSB接続して写真やスクリーンショットを移動しても本機から削除されず残ってしまうので、内部ストレージを圧迫し(または削除が二度手間になり)煩わしい。

この「.globalTrash」を無効化する方法は今のところ見つかっていないが、力業で一時的に無効化することはできたので、自己責任でどうぞ。

- WindowsパソコンにUSBケーブルで接続する

- 本機の画面下の「USBの接続用途」の中から「ファイル転送」を選ぶ

- Windowsエクスプローラで、【PC\Xiaomi 13 Pro\内部共有ストレージ\DCIM】フォルダを開く

- 【.globalTrash】フォルダをまるごと削除する

- パソコン上の適当な場所に移り、【新規作成 > テキスト ドキュメント】で、「.globalTrash」という名前の空ファイルを作る(拡張子.txtは消す)

- 5.で作ったファイルを、【PC\Xiaomi 13 Pro\内部共有ストレージ\DCIM】フォルダに転送する

これで右図の状態になればOK。

要は、【内部ストレージ/DCIM/.globalTrash】ディレクトリを削除し、直後に同名の空ファイルを予め作っておくことで、.globalTrash ディレクトリを作成できないようにしている。

コンソールやUSBデバッグでも同様の操作ができるので使いやすい方法で実施したら良いが、いずれにせよ誤操作すればファイルを失うおそれもあるので、自己責任で対策してほしい。

2023年 4月以降、この方法で作ったダミーファイルが時々削除されるようになってしまった※。一時的には有効だが、いちいち作り直さないといけない。また面倒が増えた…

願わくばMIUIのアップデートで .globalTrash を無効化できるようにしてほしいものだが。

USBデバッグを使う

開発者向けの Android Debug Bridge (ADB)を使いたい時の操作。

一般的なAndroid機種では「ビルド番号」欄を繰り返しタップするが、本機(MIUI)の場合は【設定 > デバイス情報 > MIUIバージョン】を繰り返しタップすると、「開発者向けオプションが有効になりました」と表示される。

その後、【設定 > 追加設定 > 下の方の「開発者向けオプション」 > USBデバッグ】をONにし、警告文を読んでOKしてから、本機の画面ロックを解除した状態でパソコンとUSB接続すると、本機の画面に「USBデバッグを許可しますか?」と表示されるので、OKする。

Windows 10 では、Google USB ドライバが使える。

Windows 11 では、本機のUSBデバッグをONにしてからUSB接続すると自動認識される。

本機のUSBデバッグをONにした状態でWindowsパソコンにUSB接続すると、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス デバイス」以下に認識される(右図)ので、この本機名を右クリックして、予めダウンロード・展開しておいた Google USB ドライバをインストールする。

なお、【設定 > 追加設定 > 下の方の「開発者向けオプション」 > 開発者向けオプション】をOFFにすれば、開発者向けオプションを無効に戻せる(設定値はリセットされる)。

ゴミアプリを無効化する

グローバル版にはプリインアプリ(ゴミアプリ、ブロートウェア)少なめ(右図)。 MIUI 14 より、ほとんどのプリインアプリがアンインストールできるようになったので、不要な物は端末の操作で消せば良い。

ただし、(本機に限らないが)システム領域に隠されているFacebook系モジュールはADBでアンインストール(後述)を推奨。

また、Google系アプリはアンインストールできないものが多いので、必要に応じADBでアンインストールする。

ちなみに、本機(グローバル版)にはなぜか『原神』がプリインストールされている。 『原神』は負荷が高くてベンチマーク化しているが、本機では60fpsを保ったままプレイできるそうなので、ベンチマーク用かしら?(笑) もちろん不要ならばアンインストールできる。

中国版にはプリインアプリが多いが、ほとんどのアプリをアンインストールできる。中国以外では使えないアプリばかりなので※、面倒だがひとつずつアンインストールしておこう。

他のAndroid機種と同様、開発者モードに入ってADBを使うと、消せないゴミアプリを無効化できる。

ただし、ADBは開発者向けのツールなので、ある程度詳しい人向け。最悪、端末が使えなくなることもあり得るので、一般にはお勧めしない。自己責任でどうぞ。

具体的には、例えば、こんな感じ。 (Windows 10/11 のコマンドプロンプトでの操作例。予め adb.exe があるディレクトリ(規定では C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools)にPATHを通しておくか、カレントディレクトリを変更しておく。以下同様。)

> adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system Success

削除したいアプリをパッケージ名(アプリケーションID)で指定する必要があるが、いちいち調べるのは大変なので、まずはパッケージ一覧を取得しておくと便利。ただし大量に出てくるので、後で処理しやすいよう、ファイルに保存する。

adb shell pm list packages -f > packages.txt

パッケージ一覧が保存された packages.txt を任意のテキストエディタで開いて眺めつつ、無効にしたいアプリを抽出してゆく。

システム領域に入っているアプリは、多くが端末の動作に必須のアプリなので、無効にすると本機が動作しなくなることも考えられる。くれぐれも慎重に、自己責任で実施してもらいたいが、参考までに筆者が無効化したアプリは下記。

adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.okgoogle adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.projection.gearhead adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube adb shell pm uninstall -k --user 0 com.mi.globalminusscreen adb shell pm uninstall -k --user 0 com.miui.cloudservice adb shell pm uninstall -k --user 0 com.tencent.soter.soterserver adb shell pm uninstall -k --user 999 com.tencent.soter.soterserver

--user 999 は「デュアルアプリ」機能で使われる。

- com.mi.globalminusscreen - App Vault

- com.miui.cloudservice - Xiaomi Cloud。これが動いているとglobalTrash を無効化しても甦ってしまう。中国以外ではGoogleサービスが使われており、日本ではすでにサービスが打ち切られたが、アプリが残っているとバックグラウンド動作するので、削除する方が良い。

MIUI 14.0.5.0.UMBMIXM にアップデートすると、Google Meet、Google TV、YT Musicがシステム領域に強制インストールされる。これらを消すには当該アップデート後に下記の操作が必要。

adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.youtube.music

ちなみに有効にしたい(戻したい)ときはこうする。

> adb shell cmd package install-existing com.mi.globalminusscreen Package com.mi.globalminusscreen installed for user: 0

Xiaomi 13 Ultra

2023年 4月11日に予告され、18日に発表された。中国では21日に発売予定。グローバル版も数ヶ月中に登場と予告された→香港と欧州で6月に発売された※。

仕様上の大きさ・重さは、Xiaomi 12S Ultra とほぼ同じ。ただし発表映像では背面のカメラ側に厚みがあるように見えたので、厚さは変則的かもしれない。IP68防塵防水。カラバリは White、Black、Olive Green の3色。

電池容量は5000mAh、急速充電は90W。11分で50%充電、34分で満充電と謳われている。本機 (Xiaomi 13 Pro) の120W急速充電よりは多少時間がかかるが、充分だろう。

USB Type-C 端子は USB 3.2 に改善された。本機の USB 2.0 では写真のパソコン等への取り込みに時間がかかったので、嬉しい改善だ。

SoC は Snapdragon 8 Gen 2 を搭載。放熱対策により、発表会では4K 60fps動画撮影時に競合他社製品よりも温度が低く抑えられていることがアピールされ、『原神』を60fpsでプレイできるアピールもあった。とはいえ基本性能は本機と同程度と思われるので、動画撮影やゲームが目的ならば本機を買う方が良いと思う。

売りのLeica監修カメラは4眼になった。

ひとつは本機と同じ Sony IMX989 1インチセンサーを搭載するメインカメラで、新たに f/1.9とf/4.0の可変絞りに対応した。

超広角カメラは画角12mm相当で、本機よりも若干広角になった。

望遠が75mm相当 (3.2x) と120mm相当 (5x) の2眼。レンズの明るさも改善しており、3.2x は f/1.8、5x は f/3.0。本機の弱点である望遠撮影が改善されると期待される。

センサーは全てソニー製で統一され、メインの1インチ以外には全て新開発の Sony IMX858 センサーが搭載されている。これにより、多眼カメラ搭載機にありがちな望遠調整すると色味が変わる現象を回避できると期待されそうだ。

今時流行りのコンピュテーショナル・フォトグラフィーから、光学特性重視に回帰すると謳われており、競合の「iPhone 14 Pro Max」との比較で、温かみのある画が撮れるという趣旨の紹介がされていた(右図)。

0.8秒でカメラを起動して撮影できるとも謳われており、街中でスナップをよく撮る人には嬉しい。

無線部は本機中国版と同等。

気になる価格だが、中国版は5999元~。 2023年 4月18日時点で1人民元が19.5円なので、20円で換算してもなんと約12万円~(税別)。他社の高騰したハイエンド機の価格を見慣れてきた昨今、むしろ安く感じる…

もっとも、本機も中国版よりグローバル版は割高なので、Ultraもグローバル版は割高になるかもしれない。→香港ではHK$8,999(約16万円)だが、フランスとドイツでは1,499.90ユーロ(約23万円)で発売された。

日本で使うなら Google Play や日本語に対応しているグローバル版が使いやすいが、EUから取り寄せると割高になるので、香港から取り寄せるのが良いだろう。例えばETORENではグローバル版を19万円ほどで販売している(2023年 7月中旬時点)。

中国版も手間をかければ使えるので、割り切って比較的購入しやすい中国版を買うのも方法だろう。中国版には内蔵メモリ・ストレージの小さなモデルも用意されているので、購入する場合は間違えないよう気をつけたい。

別途、専用ケースセット「プロフェッショナルフォトグラフィーキット」(直販価格999元、初回ロットは799元≒約16,000円税別)も発売される。

このケースにはストラップと67mmのフィルターを装着でき、後付けのシャッターレリーズ(半押し対応、望遠調整ノブ付き)※も用意される。

これらを付けた姿(右写真)を見たら Panasonic Lumix DMC-CM10 を思い出してしまうのは筆者だけだろうか?:)

Xiaomi 13T / 13T Pro

Xiaomi 13T および Xiaomi 13T Pro は、2023年 9月27日にドイツと日本で発表された。Xiaomi 13 Pro の姉妹機になるだろう。

気になるカメラは3眼で、メインカメラのセンサーは SONY IMX707 (50MP) を搭載。これは Xiaomi 12 Pro で初めて搭載されたセンサーで、サイズは1/1.28型(本機の1インチより若干小さい)。光学式手振れ補正(OIS)に対応し、レンズの改良により透過率を改善したという。

望遠カメラは、メインカメラの24mm相当(35mm換算)に対して50mm相当の光学ズーム約2倍、50MP(センサー型番は未公表)。超広角カメラは15mm相当(約0.6倍)で12MP(同)。

Leicaとの契約の都合で、地域によってLeica付き/無しモデルが投入されるそうだ。欧州にはLeica付き、日本にはLeica無しモデルが投入されるが、カメラ周りのハードウェアは共通で、日本版も意外とそれっぽい写真になるのだとか(ただしLeica関連フィルタは非搭載)。

カメラの作例を見ると、本機 (Xiaomi 13 Pro) に似てるなぁ、と思った。センサーが違うので細部に違いは出るだろうけれど、どちらもSONYのセンサー+Xiaomiの絵作りだからか、傾向はよく似ていると思う※。

筆者はすでに Xiaomi 13 Pro を持っているからいいけれど、国内で買える機種の中では、Xiaomi 13T / 13T Pro は使いやすいカメラフォンとして最高なのではと思う(ただし日本モデルは強制シャッター音が使い勝手を損ねてしまうのだが)。もっとも写りは好き嫌いもあると思うが、販路が広く、高性能にしては安いことも相まって買いやすいので、カメラをよく使う人には試してほしい1台だ。

画面は6.7インチ有機ELディスプレイ、解像度は1220×2712px (446ppi) と変則的なサイズだが、Xiaomi 13 Pro は 1440×3200px (522ppi) なので、約85%。充分高解像度だ。

nanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応し、IP68防塵防水。日本版はどちらも FeliCa(おサイフケータイ)に対応しているので、普段使いにも安心だ。

Xiaomi 13T と 13T Pro の違いはSoCと急速充電にある。

Xiaomi 13T Pro の SoC は、最上位の MediaTek Dimensity 9200+を搭載。TSMCの最新4nmプロセスで製造された最新モデルで、ベンチマークでは競合の Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2よりも高速化しているという。メモリ(RAM)は12GB搭載。

Xiaomi 13T の SoC は、MediaTek Dimensity 8200-Ultra を搭載。こちらもTSMCの最新4nmプロセスで製造されており、性能は Snapdragon 888(2021年の最上位モデル)と Snapdragon 8 Gen 1(2022年の最上位モデル)の間くらいと言われている。メモリ(RAM)は8GB。

急速充電は、Xiaomi 13T は67W、13T Pro は120W。ソフトバンク版のProは「神ジューデン」と謳われるようだ。

つまり、カメラと画面は共通で、最新の高性能を求める人はProを、性能は1世代前のハイエンドで充分という人は無印を求めると良さそうだ。

筐体色はブラック、メドウグリーン、アルパインブルーの3色。Xiaomi 13T Pro のブラックとメドウグリーンのバックパネルは Xiaomi 13 Pro と同様のガラス製で、アルパインブルーはヴィーガンレザーを採用。重さも若干異なり、ガラス製の2色は約206g、ブルーは約200g。

Xiaomi 13 Pro よりカメラ性能は若干下回るものの、日本で認証を取得し、おサイフケータイも使えるので、スマートフォンとしても使いたい人には良い選択肢になりそうだ。

気になる販路は、Xiaomi 13T はキャリアモデル(au・UQ)のみ、Xiaomi 13T Pro はソフトバンクとオープンマーケット(いわゆるSIMフリー版)で販売される。

Xiaomi 13T Pro は2023年12月 8日に発売され、ソフトバンクオンラインショップでの一括価格は114,480円。 同社では48回分割の残価設定型ローンで販売されているが、その前半と後半で極端な値付けがされており、MNP転入で指定料金プランを契約し、「新トクするサポート(スタンダード)」を使って2年後に端末を返却すると、2年間は月々1円の支払いになる。同社は「実質24円」と謳っているが、きっかり2年後に機種変更すれば24円で使えてしまうので、驚異的な安さだ。

「新トクするサポート」は回線契約不要で利用できるので、ワイモバイル等を使っている場合も回線契約無しで端末のみ購入し、きっかり2年後に端末を返却すれば、実質22,008円で2年間使えた。「日本は頑張ったな」というか、ソフトバンクが頑張ったような価格になっている。

ただし、こうした過度な端末値引きは公正取引の観点から問題視されて2023年12月27日より規制が入ったことから、販売方法が変更になり、端末を1年経ったら返却できる「新トクするサポート(バリュー)」が適用になった。以降の価格は、一括価格111,600円、分割48回払いのうち最初の12回が月々1,833円、残り36回が月々2,489円。つまり、回線契約無しで端末のみ購入した場合の実質価格は21,996円で1年間使える。正直あまりお得感はなくなってしまったが、「日本は頑張ったな」価格ではあると思う。

Xiaomi 13T Pro は家電量販店でも購入でき、一括価格104,800円(税込)。こちらは買い切りなので返却不要。何の縛りもなく好きなだけ使って、買い替えたくなったら中古店に売却すれば良い。ヨドバシカメラではポイント10%還元、Yahoo!ショッピングや楽天市場のポイント還元施策も対象になるので、ポイント還元施策をうまく使ってお得に購入できる。

au・UQで販売される Xiaomi 13T はもっと安く、一括74,800円(直販価格)。回線契約不要でこの価格で購入できる。au・UQはほぼ均等分割払いなので、ソフトバンクのようなトリッキーな実質価格こそないが、昨今の超円安を考慮すれば「日本は頑張ったな」価格だと思う。

なお、欧州では発売より4年間のOSアップデートと、5年間のセキュリティパッチの提供が確約された。日本では「本日発表したスマートフォンに関しては検討中」だそうだが、日本でも48回分割払いで販売されており、平均使用年数が4年を超えている※。日本のユーザーも安心して購入できるよう、ぜひ長期のサポートをお願いしたいところだ。

- Xiaomi 13T(Leicaモデル)

- Xiaomi 13T Pro(Leicaモデル)

- Meet the Xiaomi 13T Series | Masterpiece in sight

- Xiaomi 13T Series is on September 26th, 2023! (YouTube)

- Xiaomi、約6.7型フラグシップスマホ「Xiaomi 13T」シリーズを国内にも投入(PC Watch、2023年 9月27日)

- シャオミ、「Xiaomi 13T」シリーズを国内で発売へ(ケータイWatch、2023年 9月27日)

- フルスペックAndroidの「Xiaomi 13T」「Xiaomi 13T Pro」が国内発売。両モデルの共通点と違いは?(GIZMODO、2023年 9月27日)

- 「大切なのはストーリー」、シャオミの大沼新社長と安達氏が語る日本市場での戦略とは(ケータイWatch、2023年 9月29日)

Xiaomi 14 シリーズ

2023年10月25日に発表されたばかりの最新のSoC、Snapdragon 8 Gen 3 を搭載する「Xiaomi 14」と「Xiaomi 14 Pro」が、2023年10月26日に発表された。どちらにもライカコラボのカメラが搭載され、Xiaomi 14 はグローバル版も発売される予定(Xiaomi 14 Pro は中国版のみになるよう)。

「Xiaomi 14」のメインカメラには1/1.3型の「Light Fusion 900」イメージセンサーが搭載される。また、超広角と75mm相当の望遠も搭載され、計3眼。電池容量は4610mAhで、90Wの急速充電に対応する。

「Xiaomi 14 Pro」のメインカメラはF/1.42~F/4.0の可変絞りに対応。電池容量は4880mAhで、120Wの急速充電に対応する。イメージセンサーはOmniVisionとXiaomiが新開発した1/1.31型の「Light Hunter 900」(OVX9000) を搭載。SONYではなくなり、1インチでもなくなったが、実用性を重視したそうだ。

イメージセンサーを小さくした一方、レンズに注力している。Xiaomi 14 Pro では f/1.42 の明るいレンズを搭載し、さらにf/1.42~f/4.0の1024段階可変絞りを搭載してきた。これまで2段階や10段階といった可変絞りは出ていたが、スマートフォンの薄いカメラでほぼ無段階の可変絞りは画期的だ。

望遠カメラは75mm相当を Xiaomi 14 / 14 Pro に搭載。ただし、レンズは Xiaomi 14 が 60mm、Xiaomi 14 Pro が 67mm 相当で、デジタルズーム併用になる。望遠カメラのセンサーは Samsung ISOCELL JN1。こちらも従来のSONYから切り替えられた。

また、Xiaomi 14 シリーズには、これまでのMIUIに替わって、Xiaomi HyperOSが搭載される。

2024年 2月25日(現地時間)、「MWC Barcelona 2024」に合わせて「Xiaomi 14 Ultra」と「Xiaomi 14」のグローバル版が発表された。気になる価格は Xiaomi 14 Ultra が1499ユーロ(約245,000円)から、Xiaomi 14 が999ユーロ(約163,000円)からと高嶺の花になりそうだ。

ちなみに輸入販売しているイオシスでは香港版(グローバル版)を約21万円で販売している。

「Xiaomi 14 Pro」はグローバル向けには発表されず、中国版のみ(グローバル版は無し)になった。

そして、後述の「Xiaomi 14 Ultra」が2024年 5月16日より日本国内でも発売されたが、現時点で「Xiaomi 14」は国内未発表。

でも「Xiaomi 14」eSIMは日本の4キャリアにも対応した。しかし「Xiaomi 14 Ultra」はeSIM非搭載。(単にインバウンド観光客向けかもしれないが)「Xiaomi 14」も日本で発売される布石だろうか?

Xiaomi 14 Ultra

前述の通り、2024年 2月25日(現地時間)、「MWC Barcelona 2024」に合わせて「Xiaomi 14 Ultra」のグローバル版が発表された。価格は Xiaomi 14 Ultra が1499ユーロ(約245,000円)から。

その「LEICA」ブランドを冠するライカ共同開発の「Xiaomi 14 Ultra」が、日本市場で初めて発売された。2024年 5月 9日発表、 5月16日発売。

気になる価格は、16+512GBモデルが税込199,900円で、欧州価格よりも割安になっている。しかも日本向けにはフォトグラフィーキットが標準添付されるとか。この極度な円安の中でかなり頑張った価格と言えそうだ※。

Xiaomi 14 Ultra グローバル版はすでに日本の認証(技適)を取得しているようなので、グローバル版そのままの仕様で日本市場に投入されるものと思われる。スマートフォンとしても使えるが、おサイフケータイやeSIMなどに対応しておらず、日本で使うスマートフォンとしては少々使いづらいが、「Xiaomi 14 Ultraは2台目、3台目で買われる方も多い」という見込みに筆者も同感で、本機は専らカメラとして使う2台持ち前提となるだろう。

肝心のカメラは、4眼カメラを搭載。メインカメラ(23mm相当)は5000万画素の1インチセンサー SONY LYTIA LYT-900※を搭載。レンズは「Summilux(ズミルクス)」を冠する。つまり従来モデルよりレンズ口径が大きく(明るく)なった。

最大の特徴はメインカメラの多段階可変絞りで、Proモードにすると絞りをF1.63~4.0の間で任意に設定できる。

加えて、12mm相当の超広角カメラを1基と、望遠カメラを2基(75mm相当、120mm相当)搭載しており、これらを合わせて35mm換算で12mm~120mm相当(0.5x~5x)の間でズームできる。メインカメラ以外のセンサーは3つとも SONY IMX858 5000万画素。

Xiaomiの機種をカメラとして使うときに気になるのは爆音シャッター音だが、本機の音量や音圧がどの程度かは未確認。少なくともシャッター音を消すことはできないそうだ(;_;)。

SoCは Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3、RAM 16GB、内蔵ストレージ 512GB(microSD非対応)。 電池容量は5000mAh、急速充電は90Wで、33分で100%充電できると謳われている。

対応バンドは 5G n79 に対応しているが、ドコモ回線で使えるかは不明。Xiaomi 13 Pro までの 5G n79 は中国向けで、ドコモの5G電波を掴むと通信できなくなる不具合があった。国内で発売されるからにはドコモの5Gにも対応したものと思いたいが…

国内での販路は家電量販店とIIJmioおよびauショップ。auでは公式アクセサリー「au +1 collection」扱いなので、キャリア版ではなく、SIMフリー版が回線契約に紐づかない形で、一部のauショップでも販売されるものと思われる。

- Xiaomi and Leica Unveil Xiaomi x Leica Optical Institute, Pioneering Advancements in Mobile Imaging(英語、2024年 2月19日)

- シャオミとライカが「Xiaomi×Leica光学研究所」共同設立、スマホカメラのさらなる進化へ(ケータイWatch、2024年 2月19日)

- 【MWC Barcelona 2024】シャオミ、ステップレス絞り搭載の1インチカメラスマホ「Xiaomi 14 Ultra」などを発表(ケータイWatch、2024年 2月26日)

- 「Xiaomi 14」シリーズ発表 約24万円の「14 Ultra」は可変絞り対応の4眼カメラを搭載(ITmedia Mobile、2024年 2月26日)

- 「Xiaomi 14 Ultra」キーパーソンインタビュー、ライカとシャオミはどんな考えでカメラを開発したのか(ケータイWatch、2024年 2月26日)

- シャオミが「Xiaomi 14 Ultra」などを発表、大沼社長らが語る製品戦略とは(ケータイWatch、2024年 5月 9日)

- 日本でも発売する「Xiaomi 14 Ultra」カメラ実写レビュー 光と影を追いたくなる描写、こんなにも写真が楽しいスマホは久々だ(ITmedia Mobile、2024年 5月 9日)

- ファン待望「Xiaomi 14 Ultra」日本投入のきっかけは“CEOへの要望” 20万円切りは「頑張った」(ITmedia Mobile、2024年 5月10日)

参考リンク

- Xiaomi 13 Pro(英語)、仕様(英語)

- Xiaomi 13 Pro(中国語)、仕様(中国語)

- Xiaomi 14 Ultra(日本語)、仕様(日本語)

- ギャラリーアプリ内アイテムのXiaomi Cloud同期終了とGoogle フォトへの転送に関するお知らせ(2023年 4月 1日)

- Xiaomi 13 Pro Camera test(DXOMARK、2023年 3月 9日、英語)

- Xiaomi 13 Pro Camera test(DXOMARK、2023年 3月 9日、英語)

- Xiaomi 13 Pro Camera test(DXOMARK、2023年 6月 8日、英語)

- シャオミ「Xiaomi 13 Ultra」の近日発表を予告、ライカレンズ搭載で数カ月以内にローンチへ(ケータイWatch、2023年 4月11日)

- 山根康宏の海外モバイル探訪記 「Xiaomi 13 Ultra」をデジタルカメラに変身させるキットがスゴい 中国では品切れに(ITmedia Mobile、2023年 7月20日)

- シャオミ「Xiaomi HyperOS」発表、MIUIは終了(ケータイWatch、2023年10月18日)

- Xiaomiの日本戦略を聞く 「テレビは想定の3倍以上、新スマホも爆発的に売れている」(ITmedia Mobile、2024年 1月12日)

- シャオミ「Xiaomi HyperOS」への全数アップデート開始、まずは「Xiaomi 11T」「Xiaomi Pad 6」から(ケータイWatch、2024年 1月19日)

- Xiaomiの新型スマホ/タブレット/スマートウォッチ/を一挙解説 「新カメラ」「AIお絵かき」「着せ替え」に注目(ITmedia Mobile、2024年 2月26日)

- インタビュー 「ライカの端末を日本で出したい」、Xiaomiのキーパーソンが描く展望(ケータイWatch、2024年 2月28日)