Xperia 5 III

| この記事は、最終更新日よりおよそ 1 年 4 ヶ月経過しています。 公式サイトなどで最新情報を確認してください。(最終更新:2023年10月) |

| ⚠ | この記事は更新を終了しました |

| この記事は、2022年 8月またはそれ以前の情報です。 公式ホームページなどで最新の情報を確認してください。 |

グリーン、ピンク、ブラック | ||

| メーカー | SONY | |

|---|---|---|

| 発売日 | 2021年11月12日(キャリア版) 2022年 4月22日 (XQ-BQ42) 2021年 4月14日発表 | |

| OS | Android 11→12 | |

| 通信方式 | 5G + 4G ( + 3G) | |

| デュアルSIM | ×(キャリア版) ○ (XQ-BQ42) | |

| SIMタイプ | nano(キャリア版) nano+nano (XQ-BQ42) | |

| ▶SO-53B(ドコモ版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【△】 SoftBank【△】 楽天【△】 | ||

| ▶SOG05(au版) NTTドコモ【△】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【△】 楽天【○ VoLTE】 | ||

| ▶A103SO(ソフトバンク版) NTTドコモ【△】 au【△】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【△】 | ||

| ▶XQ-BQ42(ソニー版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【○ VoLTE】 | ||

| ◎=幅広く対応 ○=主要バンドに対応 △=一部のみ対応(非推奨) ●▲=要SIMロック解除 | ||

| サイズ | <大> 縦157×横68×厚さ8.2 mm / 重さ 168 g | |

| 性能 / SoC | ◎ / Snapdragon 888 5G | |

| メモリ(RAM) | 8GB | |

| 内蔵ストレージ | 128GB(キャリア版) / 256GB (XQ-BQ42) | |

| ストレージ増設 | ○ microSD 最大1TB(XQ-BQ42は2枚目のSIMと排他利用) | |

| 電池容量 | 4500mAh | |

| 急速充電 | ○ USB PD PPS 30W | |

| 端子 | USB Type-C | |

| USB OTG | ○ | |

| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) | |

| Bluetooth | 5.2 | |

| NFC | ○ | |

| FeliCa | ○ Suica・PASMO共存可 | |

| GNSS(GPS等) | ○ G+A / O / B / L / Q | |

| 生体認証 | ○ 指紋(側面電源ボタン一体型) | |

| 防水 | ○ IPX5/IPX8 IP6X | |

| MHL・DP出力 | ○ DP 1.4 Alt Mode | |

| ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL 2,520×1,080px | |

| アウトカメラ (→詳細) |

【標準】12.2MP F1.7 24mm相当 OIS対応 【望遠】12.2MP F2.3-2.8 70-105mm相当 OIS対応 【超広角】12.2MP F2.2 16mm相当 | |

| インカメラ | 8MP F2.0 OIS対応 | |

| イヤホン端子 | ○ ⌀3.5mm 4極 CTIA | |

| ストラップ | × | |

| 本体色 | ■ ■ ■ ■ ■ | |

| 参考市価 | 113,256~137,520円(キャリア版)/114,400円(ソニー版) | |

| 後継機種 | Xperia 5 IV | |

| ▶Xperia 5 III ▶ドコモ SO-53B ▶au SOG05 ▶SoftBank A103SO ▶Xperia 5 III (XQ-BQ42) | ||

Xperia 5 III(エクスペリア ファイブ マークスリー)は、ソニー製の5G対応Androidスマートフォン。

各キャリア版には当初 Android 11が搭載され、2022年3月頃に順次 Android 12へのOTAアップデートが実施された(A103SO、SOG05、SO-53B)。 ソニー版には当初より Android 12 が搭載されている。

Android 12 では、電源ボタンを5回以上連打すると緊急通報に自動発信される設定になっているので要注意。【設定 > 緊急情報と緊急通報 > 緊急SOS > 緊急SOSの使用をOFF】にすれば無効にできる。

筆者は実質1万円で購入した同世代のミッドレンジ超ハイコスパ機 OPPO Reno5 A と、10万円ほどで購入した同世代のハイエンド機 Google Pixel 6 Pro も使っているので、それらとの比較も交えつつ本機を評価してみたい。

Xperia 2021年モデル

ソニー製スマートフォン Xperia シリーズの2021年フラグシップモデルである Xperia 1 III の小型版として、2021年 4月に同時発表された。

ところが実際の発売は発表より半年ほど遅れて、欧州市場で2021年9月頃から発売された。

日本ではさらに遅れて、3大キャリア向けは2021年11月12日に、ソニー版(SIMフリーモデル)に至っては発表から丸1年も経った2022年 4月22日に発売された。

半導体不足が深刻化していた時期と重なったので、より高値で売れる Xperia 1 III や Xperia PRO-I の生産を優先したのかもしれないが、Snapdragon 888 が型落ちになった頃合いで発売するのでは遅れすぎだと思う。

しかも、価格は Xperia 1 III よりは抑えられたものの高価で、販売元によりおよそ113,256~137,520円で販売されている。今のところ中古市場でもあまり値崩れしておらず、キャリア版の発売から半年近く経っても10万円前後。

筆者は2022年 4月22日に発売されたSIMフリー版を発売日に定価(税込114,400円)で購入したが、以前購入した Xperia 5 より約4万円も高くなってしまった(値上げ幅50.7%!)。

本体価格も値上がりしたが、米ドル建てでは Xperia 5 がおよそ800ドル(発売当時)に対し、Xperia 5 III はおよそ900ドル(値上げ幅12.5%)。Xperia 5 ソニー版が発表された2020年 8月18日の為替レートがおよそ105円/米ドルで、本機の発売日にはおよそ128円/米ドルまで円安が進んでしまったため、発売が遅れたことで日本のユーザーは為替差でも割を食わされた格好だ(;_;)。

しかも、米国では特典盛り盛りで実質叩き売り状態(まあゲーム特典は要らんが)のようだが、日本では5,000円のキャッシュバックが精々。

本機はただでさえ周回遅れの発売で、しかもこんなに高くて売れるのかな…?

なお、姉妹機 Xperia 1 シリーズの#後継機種「Xperia 1 IV」が2022年 5月11日に発表された。本機の後継機にあたる「Xperia 5 IV」は2022年 9月 1日に発表された。

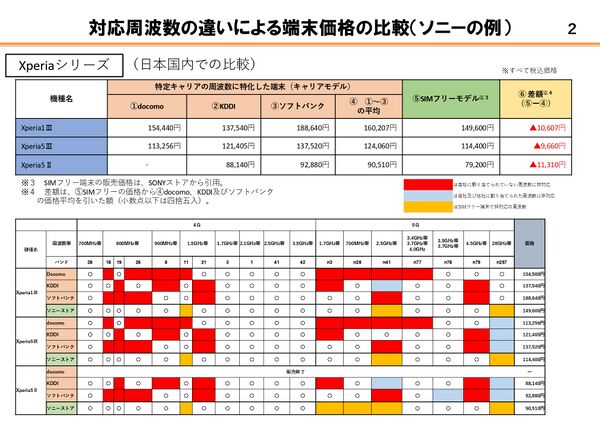

対応バンド構成

全機種防水防塵対応、おサイフケータイ対応。

2021年秋よりSIMロックは全廃されたので、本機はキャリア版も含めて全てSIMフリーなのだが、各キャリア版は対応バンドが制限されており、他キャリアのプラチナバンドが使えない。しかもシングルSIM(入るSIMが1枚のみ)で、内蔵ストレージは128GB。

一方、ソニー版(SIMフリー)は国内全キャリアのバンドに幅広く対応しており、SIMが2枚入り、デュアルSIM(DSDV)対応。内蔵ストレージは256GBに倍増している。

新品は同じくらいの価格で販売されているので、ソニーストアや家電量販店などでソニー版を買う方がお得だ。

各機種とも付属品は無し、充電器等は別売。

NTTドコモ版

Xperia 5 III SO-53B、2021年11月12日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は113,256円(税込)。

【対応バンド構成】 [1]

- 5G Band n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 19, 21, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5

- 2G GSM 4バンド対応

(太字は日本国内で使われているバンド番号)

NTTドコモ網(MVNOを含む)で使う前提ならばフルバンド対応(5Gミリ波を除く、2021年11月時点)。ただしドコモの3Gには対応しない。通話はドコモの VoLTE に対応。他社 VoLTE の対応は不明。

NTTドコモ網のMVNOは、APN設定すれば使える。

本機はSIMフリーだが、auとSBのプラチナバンドに対応していないため、国内他社での利用には向かない。

カラバリはグリーン、フロストシルバー、フロストブラック、ピンクの4色展開。筐体背面下部にドコモのロゴが入っている。

au版

Xperia 5 III SOG05、2021年11月12日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は121,405円(税込)。

【対応バンド構成】 [2]

- 5G Band n28, n41, n77, n78 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 26, 28, TD-LTE Band 38, 39, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5

- 2G GSM 4バンド対応

(太字は日本国内で使われているバンド番号)

au網(UQモバイル、povo 2.0、MVNOを含む)で使う前提ならばフルバンド対応(5Gミリ波を除く、2021年11月時点)。 通話は au VoLTE に対応。他社 VoLTE の対応は不明。

本機はSIMフリーだが、ドコモとSBのプラチナバンドに対応していないため、国内他社での利用には向かない。

ただし、楽天モバイルで使う場合はフルバンド対応(2021年11月時点)、キャリアによる動作確認済み。APN設定は必要だが、VoLTE利用可、楽天Linkアプリは Google play からダウンロードして利用できる。

カラバリはフロストブラック、フロストシルバー、グリーン、ピンクの4色展開。筐体にauのロゴは入っていないが、筐体背面下部に小さく「SOG05」と入っているので判別できる。

ソフトバンク(SB)版

Xperia 5 III A103SO、2021年11月12日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は137,520円(税込)。

【対応バンド構成】 [3]

- 5G Band n3, n77, n78 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 8

- 2G GSM 4バンド対応

(太字は日本国内で使われているバンド番号)

ソフトバンク網(ワイモバイル・LINEMOを含む)で使う前提ならばフルバンド対応(5Gを除く、2021年11月時点)。プラチナバンド (Band 8) はもちろん、比較的対応機種が少なくてサービス開始後しばらくは空いていると期待される LTE Band 11 にも対応しているのは魅力。

2022年 2月28日より、本機(SB版)は国内の一般向けスマートフォンで初めて 5G SA に対応を果たしたものの、利用には物理SIMカードの交換が必要で、しかしその手続きは2022年 4月22日時点でまだ始まっていない。 実際のサービス開始は、eSIMに対応しているワイモバイル版「AQUOS wish」(2022年 3月29日より開始)に先を越された。 (まあこれは急いで得するものでもないのだが…)

ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOでの通話は VoLTEと CSFB (W-CDMA)の両方に対応。他社 VoLTE の対応は不明。

本機はSIMフリーだが、ドコモとauのプラチナバンドに対応していないため、国内他社での利用には向かない。

ワイモバイルのシンプルプラン・シェアプランSIMではAPN設定不要でデータ通信できるが、ソフトバンク網のMVNO(NUROモバイルなど)で利用する際はAPNの設定が必要。

カラバリはグリーン、フロストブラック、フロストシルバーの3色展開。筐体にキャリアロゴや型番が一切記載されておらず、グリーンは海外版やソニー版との外見での判別は困難。

ソニー版(SIMフリー版)

Xperia 5 III XQ-BQ42、2022年 4月22日発売のオープンマーケットモデル。各キャリア版と区別する際に「ソニー版」「SIMフリーモデル」などと呼ばれる。本稿では「SIMフリー版」と呼ぶ。もちろんSIMフリー。

カラバリは、ブラック、グリーン、ピンクの3色展開。 ブラックはキャリア版のフロストブラックとは異なり、海外版と同じグロス仕上げの全黒。

キャリア版と違って、筐体背面にキャリアロゴや型番が入っていない点で区別できる。 (ただしソフトバンク版のグリーンとは区別つかない?)

また、キャリア版と違って、最初から Android 12 が入っている。2022年 4月22日の発売日時点で工場出荷時のファームウェアはビルド番号「61.1.A.6.2 release-keys」だが、発売前日付けで早速アップデートが配信されており、更新すると「61.1.A.7.35 release-keys」になる。修正内容はセキュリティ更新のほか、いたわり充電関連の不具合修正など。速やかにアップデートしておこう。

対応バンド構成

- 5G Band n3, n28, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

[4] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

VoLTE 対応可否はメーカーが対応を明記していない(2022年 4月22日時点)。国内で販売するからには仕様を明らかにすべきだと思うが、本機を購入する前にメーカーに問い合わせるのが良いだろう。

参考までに、筆者の手元では、ドコモ網のMVNO、au網のMVNO、ワイモバイル(ソフトバンク)、楽天モバイルでVoLTE通話できた。

SIMフリー版はプラチナバンドを含む国内全キャリアの4G・5G主要バンドに全対応しており(2022年4月時点)、ドコモ網はフルバンド対応(5Gミリ波を除く)。どのキャリアを選んでも快適に利用できる。

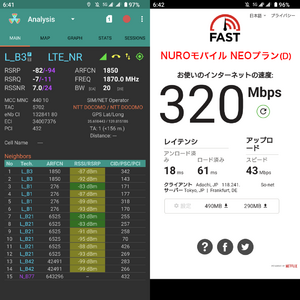

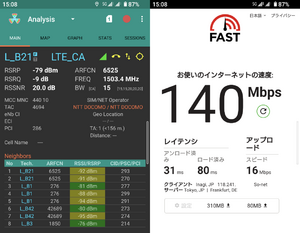

SIMフリーモデルでは珍しくドコモの5G n79 に対応しているし、ドコモでは比較的空いている LTE Band 21 にも対応しており、ドコモの 5G (Sub-6) と 4G 5CAで快適に通信できる。

右図はNUROモバイル「NEOプラン」(ドコモ回線)での計測結果だが、その快適さを存分に引き出している。本機はahamoやドコモ回線のMVNOでの利用にぴったりだ。

楽天モバイルも安心して使える。本機の発売日に楽天回線対応と公式発表されており、同社の相互接続性試験を通っている。

APNは自動設定され、IPv4/v6デュアルスタックで使える。「Rakuten Link」と「my 楽天モバイル」アプリは Google play からダウンロードできる。

いわゆる格安SIMの利用も快適。APN設定も主要MVNOがプリセットされており、NUROモバイル、IIJmio、ワイモバイルと楽天モバイルはAPN設定不要で自動認識された。もちろんAPNの手動設定も可能で、プリセットされていない回線も利用できると期待される。テザリングもOK。

キャリア版と比べると内蔵ストレージが2倍になり、デュアルSIM(DSDV)に対応しているが、残念ながら2枚目のSIMカードはmicroSDと排他利用なので、内蔵ストレージ増量の魅力は限定的。他社のようにぜひeSIMに対応してほしかった。

価格は高止まり

SIMフリー版は、ソニーストア(直販)と一部家電量販店で購入できる。発売時の価格は11万4400円(ビックカメラ、税込)。家電量販店のポイント還元は1%。

ソニーストア(直販)で購入すると別途送料(330円)がかかるものの、長期補償(有料)を利用できる。ソニー銀行の口座を持っている人は SonyBank WALLET で支払うと3%割引になるので、3千円ほどお得になる。

ちなみに国内ソニー版は高額だが、これでも米国版と同程度(1ドル127.25円換算)。

従来のSIMフリー版はキャリア版より発売時期が遅いぶん安く発売されていたのだが、今年は円安が進んでしまったせいで、国内販売価格が高止まりしているようだ(;_;)。

Xperia ケアプラン

SIMフリー版はキャリアの延長補償を利用できないが、ソニーストア限定になるものの、修理料金が上限5,500円になり、修理不能な水濡れ・全損時には11,000円で交換できる「Xperia ケアプラン」が用意されている。掛金は月々550円、または年払いだと5,500円(価格は税込)。サービスに遜色なく、価格も手頃だ。

家電量販店や中古店で購入した端末は、宅急便のヤマト運輸が提供しているクロネコ「スマホもしも保険」を利用できる。掛金はあまり変わらず、交換できないなどの制限はあるが、修理代の補償を受けられる。

キャッシュバックキャンペーン

2022年 6月30日までの期間限定になるが、Xperia 5 III SIMフリーモデル (XQ-BQ42) を正規取扱店で購入し、端末にプリインストールされている「Xperia Lounge Japan」アプリで応募すると、もれなく5,000円のキャッシュバックを受けられるキャンペーンが実施されている。

Xperia 1 III との違い

Xperia 1 III との違いは、画面が若干小さく、解像度が低く抑えられているくらい。と言っても普段使いに適した大きさだし、画面表示は十分きれいで、実用上の遜色はない。解像度を無駄に高くしない方が発熱や電池持ちが改善される側面もある。価格も3.5万円ほど安く済む(#キャッシュバックキャンペーンの差額を加味すると実質3万円差)。

用途にもよるが、高解像度・大画面にこだわりが無ければ、Xperia 1 III よりも Xperia 5 III の方が使い勝手が良さそうだ。

海外版(参考)

XQ-BQ42 という機種は日本でしか発売されておらず、日本の認証しか取得していない。

海外では欧米版が XQ-BQ62、香港版が XQ-BQ72 という型番で発売されており、各々対応バンド構成は異なっている。

【XQ-BQ62 対応バンド構成】

- 5G Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 (Sub-6)

- 4G Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

【XQ-BQ72 対応バンド構成】

- 5G Band n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

FeliCaが使えない、日本の技適を取得しているか不明といった問題もあるので、転勤・留学等で海外在住になるとか、渡航時に使うといった明確な理由がない限り、並行輸入品には手を出さないのが無難。

カラバリは国内SIMフリー版と同じで、ブラック、グリーン、ピンクの3色展開。

Xperia 5 III Official Product Video - Speed and beyond, made compact

Xperia 5 III の良いところ

縦長21:9画面

Xperia 1 以降のXperiaでは、映画とほぼ同じ比率の21:9「シネマワイド」ディスプレイを搭載している。「映画館なみの迫力」などと煽るメディアもあるが、実際のところ、多種多様なコンテンツの中で21:9の映画はごく一部。

当然ながら全てのコンテンツが見やすくなるわけではなく、例えば写真は多くが4:3なので、中央に小さく表示されて見づらい(右図)。電子書籍も同様に、2:3に近い固定レイアウトは小さすぎて見づらく、リフローする小説は縦長画面では視点移動が長くなって疲れやすい。半面、スマートフォンに特化した一部の縦スクロールマンガは見やすいなど、一長一短がある。

映画ファンはまた違う感想を得るのだろうが、筆者のようにスマートフォンで映画を観ない人は、「シネマワイド」と言われても正直魅力には感じないだろう。

アプリも一長一短あって、LINEなどの会話型は見やすいが、E-mailは間延びしがち。多数あるポイントカードアプリでも、バーコードが上側に表示されるものは提示しやすくて良いが、逆(楽天ポイントなど)は使いづらい(アプリの設計が悪いとも思うが)。(減ってはきたが)固定レイアウトを採用しているアプリはUIが上寄りに表示されて操作しづらいなど、よく使うアプリによっても評価が分かれそうだ。

でもやっぱり、WebやSNSなどの縦スクロールして見るコンテンツが見やすい。筆者は Xperia 1 の頃から自腹で買った実機を使っていて、スマートフォンで多く見られるであろう縦スクロール型コンテンツの見やすさを実感しているので、メリットの方が大きいと考えている。

もっとも、筆者は電子書籍を読む時は iPad mini や E ink 端末を使っているし、写真の管理はパソコンでする。このように複数の機器を使い分ける人にとっては、本機はスマートフォンの機能に特化して使いやすい機種なのだが、スマートフォン1台で何でもしようとする人には、Reno5 A や Pixel 6 Pro などの一般的なアスペクト比のディスプレイを採用した機種の方が使いやすいかも。

また、(筆者は使っていないが)本機はマルチウィンドウにも対応しており、縦長を活かしてYouTubeを見ながらツイートする、Webを見ながらチャットするといった使い方もしやすくなっているので、こうした使い方をしたい人にも縦長がメリットになるだろう。

ちょうどいい解像度

解像度は Xperia 1 III の4Kに対し、本機はFHD+に抑えられているものの、画面がきれいに見えて、オーバースペックではない解像度だ。この程よい(高すぎない)解像度は、SoCの負荷を減らし、発熱や電池持ちの改善にも寄与する。普段使いの機種で4Kディスプレイは過剰という人も多いだろうから、そういう人にとってはメリットとも言える。

スマートフォンで映画やゲームを多用する人には画面の大きな Xperia 1 III をお勧めするが、スマートフォンで映画やゲームを見ない人、専らカメラや決済などで使う人には、むしろ軽量コンパクトで使いやすい本機の方がおすすめだ。

ちなみに今時流行りのフレームレスではなく、本機は上下端にフレームがあり、インカメラなどはそこに収まっている。むしろ画面内にノッチを設けないことにこだわったようだ。筆者は Reno5 A や Pixel 6 Pro のパンチホールノッチを邪魔だとは感じないが、まあ好みの問題だろう。

本機の USB Type-C 端子は HDMI (DisplayPort 1.4) 出力に対応しており、市販の対応ケーブルを使ってHDMIモニタに画面を出力できる。ネット配信の映画をテレビなどに映して観ることもできるし、簡単なプレゼンにも使えて良さそうだが、21:9 の画面がそのまま出力されるため、一般的な16:9のモニタでは上下に無駄な黒縁が生じてしまうのが少し残念。

大きい割りに軽量

本機は Xperia 1 III と比べれば「小型」だが、一昔前までは大型の範疇に入っていた大きさ。Xperia がかつて提供していたコンパクトモデルとは異なる。筆者は本機くらいの大きさが普通だと思う。

最近の大型機種を見慣れた人たちが本機を「コンパクト」と評している向きもあるようだが、そもそも比較対象が違うので、コンパクトな機種だと思って購入したのに意外と大きいとガッカリしないよう気をつけよう。

この大きさはカメラとして使うには絶妙で、片手で難なく操作できる。これがもう少し大きく・重くなると片手での撮影が難しくなってくるので、普段使いのカメラとして買うなら本機が絶妙な大きさ・重さだし、横長(縦長)の本体は持ちやすく、横長画面は操作パネルとして機能するので、カメラアプリの使い勝手も絶妙だ。

また、縦長なぶん、画面のインチ数は大きめに出る。インチ数で比較すると、思っていたより小さい、となるかも。

例えば、筆者が使っている Reno5 A(6.5インチ)と比べると、高さ(長辺)は5mmほど小さいくらい。本機の画面は6.1インチだが、幅(短辺)が狭いので、持ちやすい半面、コンテンツが表示される領域も狭くなり、見比べると明らかに小さい。 電子書籍などを多用する人には、縦長画面の本機はお勧めしない。Reno5 A などの一般的なアスペクト比の機種を選ぶ方が快適に使えるだろう。

いずれにせよ、できれば実際に動いている店頭デモ機を見てから購入する方が良いと思う。

今時のフラグシップ機種は200g超えが多いが、本機は重さが168gに抑えられているので、大きい割りに使いやすい。筆者が使っている Reno5 A(182g)や Pixel 6 Pro(210g)と比べても軽いので、使いやすくて気に入っている。

筐体は今時流行りの全面光沢仕上げ(キャリア版はグロス仕上げ)。フレームは丸みを帯びた金属製(アルミ?)で、従来の Xperia 5 と似ている。

高級感がある反面、画面も背面もツルツルで滑りやすいのが難だが、両面に保護フィルムを貼ることで、高級感は損なわずに、滑りづらく・使いやすくなる。

高性能

Snapdragon 2021年モデルの最上位SoC(2020年12月発表)を搭載しており、性能は申し分ない。 筆者はゲームはしないので分からないが、性能不足でストレスを感じたことはない。

ただし、Snapdragonの上位モデルは発熱が大きく、夏場は性能低下が気になりそうだ。

モバイルSuica対応

本機は各キャリア版・SIMフリー版ともに「おサイフケータイ」に対応しており、普段使いにも申し分ない。

NFC(FeliCa)アンテナは本体背面上方中央付近(カメラの右)にあり、本機の細長い形と相まって、改札機やレジ脇にある端末にタッチしやすい。

本機はモバイルSuicaとモバイルPASMOを同時に入れられる[6]ので、例えば民鉄の定期券とSuicaグリーン券を両方使いたい人にも向いている。

今のところ読み取りづらかった店舗端末はない(例の曲者も使えた)。

ただし、元々読み取り性能に難がある HELLO CYCLING の初代コントローラーでは使えなかった。

側面電源ボタン一体型の指紋センサー

現実的にマスク着用が必須になった昨今、マスクを着けていては使い物にならない iPhone の Face ID に嫌気が差して Touch ID 搭載の iPhone SE に乗り換えた人を少なからず見かけるが、本機は側面電源ボタン一体型の指紋センサーを搭載しており、自然な操作でロック解除できる。

読み取り感度も良好で、登録した指を乗せるとすぐにロック解除できる。

ただし、本機の指紋センサーは押さなくても作動するため、持っただけでロック解除できてしまう。軽く押した時だけロック解除するようにできると、誤操作がなくて使いやすいのだが。

イヤホンマイク端子搭載

本機はφ3.5mmイヤホンジャックを搭載しているので、市販のイヤホンマイクを使える(筆者は 1MORE EO320 と 1MORE E1008 で確認)。通話が多い人も安心。屋外でゲームや映画を観たい人にも良いだろう。

Bluetooth ワイヤレスイヤホンが多数市販されてはいるが、外出中は混信や紛失・落下の心配が付きまとい、充電もストレスになる。その点、有線イヤホンはストレスフリーだ。

もちろん Bluetooth ワイヤレスイヤホンも利用できる(筆者は AfterShokz OpenComm、SONY LinkBuds で確認)。

GNSSは「みちびき」対応

本機の位置情報(衛星測位)は、日本版の仕様には明記されていないが、海外版の仕様を見ると、GPS・A-GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、みちびき (QZSS) に対応している。

USB PD&「いたわり充電」

本機は USB PD 3.0 PPS 対応の充電器・ケーブルを使うと、最大約30Wで充電される。

ただし、本機は「いたわり充電」「3年使っても劣化しにくいバッテリー」を売りにしている。 電池保護のため、電池容量が50%以上になると、または温度が上昇すると、充電電力を下げる仕組みになっているため、常時30Wで充電されるわけではない。

実用上は18Wや20Wで充電できれば充分、短時間で終わる。わざわざ30W対応品を購入しなくても、比較的安価な20W対応品を購入しても良いだろう。急速充電規格も汎用的な USB PD に対応しているので、ACアダプタやモバイルバッテリなども市販品を使えて便利だ。

ちなみに本機のUSB端子はキャップレス防水だが、濡れている状態でケーブルを接続すると故障の原因になるので気をつけたい。

急速充電を使うにはケーブルも対応品が必要になる。モバイルバッテリには付属していることが多いが、ACアダプタ(充電器)には付属していないことが多い。無ければ USB PD 急速充電対応ケーブルを一緒に購入しておこう。

Xperia 5 III の良くないところ

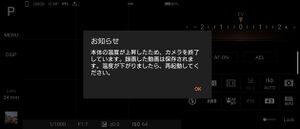

発熱による動作不良

本機が搭載している Snapdragon の最上位シリーズは発熱も大きい。暴れ馬的存在なハイエンドSoCを扱うには相応の熱設計が必要になるもの。いくら最高級の部品を搭載しても、放熱性能に優れない機種は自己発熱で次第に動作が緩慢になり、暑い夏場などに使い勝手が悪くなってしまうことがある。

本機もご多分に漏れず、暑い日に長時間使っていると熱を持ち、カメラが強制終了したり(右図)、動作が引っかかるようになったりする。熱がこもったことで、安全装置が働いて性能を落としているのだと思われる。

筆者は Xperia 1、Xperia 5、Xperia PRO-I を夏場に使ってきたが、とりわけ日本の暑い夏に屋外でカメラを使っていると、わずか1分前後で強制終了の憂き目にあう。本機は発売が遅れたせいで未だ盛夏を経験していないものの、発売して間もない4月の屋外での撮影で早速オーバーヒートを経験している(右上図、気温27℃)ので、根本的な解決には至っていない。

とはいえ本機は Xperia 1/5 よりは若干改善している(強制終了後の回復が早い)ような気もするのだが、そもそもシャッターチャンスは待ってくれないし、条件の悪い場所で待たないといけない場面も多い。夏場には本機のカメラは肝心な時にあてにならない可能性を常に念頭に置いておく必要がある。

その点、ミッドレンジのSoCは性能を落としているぶん、発熱がそこまで大きくないので、結果的に夏場の使い勝手が比較的良好となる。例えば Mi 11 Lite 5G や Reno5 A などの方が、暑い夏場の使い勝手は向上する傾向があるので、Xperiaシリーズでは(筆者は実機を試していないが)Xperia 10 III Lite の方が夏場の使い勝手は良いかもしれない。

世代遅れの性能・機能をフラグシップ価格で

本機はフラグシップモデルなのだが、日本向けソニー版は発表から発売まで1年も経ってしまっているので、どうしても他社と比べると1世代前の型落ちモデルのように見えてしまう。

スマートフォンのグローバルメーカーは、ほぼ毎年(中国市場では年2回)ラインアップを更新している。SoCなどの核となる部材も年1回のサイクルだから、グローバル市場ではもう Snapdragon 888 は型落ちで、今は Snapdragon 8 Gen 1 を搭載した製品が話題だ。 (もっとも Snapdragon 8 Gen 1 は製造に問題があるようだが…)

しかも、本機が搭載する Snapdragon 888 を超える性能を安価に実現したと話題の MediaTek Dimensity 8100も登場しているが、かように進化が早く競争が激しいスマートフォン市場において、他社より1世代前の部材を使ったモデルをフラグシップ価格で発売するというのは、正直どうなのだろうと思ってしまう。(日本人なら気づかないと思われてる?)

4万円も出せば使い勝手の良い優れたミッドレンジ機種が買えるご時世に、わざわざ10万円台のハイエンドモデルを買う人は、市場動向に敏く、最新の機能・性能を体験したい人が多いことだろう。せっかくハイエンドモデルを買ってくれるXperiaファンに型落ち同然の1年前のモデルを正価で売っていては、せっかく付いてくれたSONYファン・Xperiaファンの心が、次第に離れていってしまうのではなかろうか?

鮮度が落ちた賞味期限切れ間近の商品を値引きもせずに正価で売ろうとして客足が遠のくスーパーマーケットのようにならなければいいのだが

機能面でも、SHARPが2021年以降の全シリーズに原則eSIMを完備している(ドコモ向けを除く)など、他社ではすでにeSIMの搭載が主流になってきたが、SONYは乗り遅れている感がある。SONYはミッドレンジ2021年モデルの Xperia 10 III LiteでようやくeSIMに対応したが、その8ヶ月後に発売されたフラグシップモデルであるはずの本機(SIMフリーモデル)では未対応だ。

本機のSIMフリーモデルは発表から1年も遅れてしまったのだから、ファンへのお詫びではないが、せめてeSIMくらいは搭載して発売すれば良かったのにと思う。

一方のキャリア版では、SIMロックこそ無くなったが、相変わらず対応バンドが制限されているため、他社回線では使いにくい。

SIMフリーモデルがほぼ同時期に発売されてユーザーが任意に選べるのならまだ良いのだが、SONYはSIMフリーモデルの発売を半年も遅らせるものだから、理解に苦しむ。

総務省の検討会では、SIMロックや対応バンド構成などの、携帯電話キャリアの乗り換え障壁をなくすための議論が続いているが、SIMロックは2021年秋までに全廃されたので、今は端末の対応バンド構成の問題に焦点が移っている。

「一定以上の販売シェアを有する端末製造事業者においては、すべてのMNOへ対応するよう義務付ける」べきといった指摘も出ていたが、名指しこそされていないものの、SONYとSamsungを念頭に置いた提案だろう(SHARPなどはすでに他社の主要バンドにも対応する方向に舵を切っている)。

実際、2022年 4月25日に開催された総務省の検討会では、Samsung GALAXY と SONY Xperia の対応周波数の問題が引き合いに出されており、とてもわかりやすい。

今は全てのMNOが、端末の対応バンド構成は端末メーカーが判断しているもので、各キャリアは(自社以外のバンドに対応することを)制限していないと証言している。水面下では過去に様々な経緯があったのかもしれないが、少なくとも今はそういう時代になっているわけだ。

本機の場合、大手MNO3社に端末を納入しているが、全てにおいて異なる、他社のネットワークを使いづらいバンド構成になっている。しかし素直に考えると、対応バンド構成は共通にして出荷する方が、部材や設計を共通化でき、デバッグ工数も抑えられて、むしろ低コストで済むのではなかろうか?

実際、他の主要メーカー(SHARP、OPPO、Googleなど)の現行モデルでは、5G n79対応などの差はあれど、使い勝手を大きく左右する4Gのバンド構成に大きな差異はない。だからと言って他社の端末の通信性能が劣るわけでもなければ、電池持ちが悪いわけでもないし、対応バンドが狭いXperiaが安いわけでもない(むしろXperiaの方が高め)。

つまり、いま総務省で槍玉に挙がっているのは、国内のAndroid陣営でシェアの高いSONY(やSamsung)の態度だ。「iPhoneが一番乗り換えやすい端末、iPhoneを買っておけば安心という状況になっている。」という指摘も出ていたが、国内Android陣営でシェアの高いSONYとSamsungが自縄自縛で、キャリア偏重ビジネスモデルからの脱却が遅れたことで、せっかくの自社ファン・Androidユーザーに不便を強いてiPhoneに塩を送っている側面がありそうだ。

- SIMロック原則禁止後の課題として浮上した「対応バンド問題」を考える(ITmedia Mobile、2021年10月18日)

- 携帯電話の「対応バンド」が新たな“縛り”に? 総務省の会合で議論へ(ITmedia Mobile、2022年 3月15日)

- 海外では携帯電話やスマホの「バンド縛り」はある? 総務省が調査(ITmedia Mobile、2022年 3月15日)

- スマホの対応周波数は誰が決めるのか、総務省会合での各キャリアの説明は(ケータイWatch、2022年 4月11日)

- スマホの「対応Band」はどうやって決める? 大手キャリアが説明(ITmedia Mobile、2022年 4月12日)

Xperia 5 III の付属品

本機は付属品無し。箱を開けると

- スタートアップガイド

- 重要なお知らせ(安全のために)

- 保証書

のみが入っている(右図)。

パッケージにはプラスチックを全く使っていない(紙の表面加工を除く)。ただし紙の出所は不明(森林認証無し)。

ソニーストア(通販)で購入すると、輸送用ダンボールは無漂白でロゴ等の印刷も無い。その替わり(?)SONYロゴ入りのガムテープを使って補っている。もちろん緩衝材も紙。同封物は納品書と案内文1枚。過剰包装感が無くて良いと思う。

iPhone・iPadも既に紙包装になっているし、もはや珍しくはないが、これで充分だと思う。

しかしXperiaのパッケージは封緘シールすら無いので、未開封と開封済みを判別できなさそう。

その替わり(?)、画面保護シート(紙製)の粘着力がやたらと強い。紙製なので剥がさないと画面が全く見えないし、剥がすと皺になるので、剥がしたかどうかの判別はできそうだ。

ところが、このシートの糊が強すぎて(右図)、慎重に剥がしたにもかかわらず、きれいに剥がれずフレーム下部に糊が残ってしまった。ここまで強い糊を使うのはいただけない。

別売品

充電器もケーブルも別売なので、USB Type-C PD急速充電対応のACアダプタとケーブルを別途用意する必要がある。

汎用規格なので、手持ちの充電器があればそのまま使えると思うが、無い場合は購入しておこう。

急ぎの場合は、セブンイレブンで購入できるAnker製品がおすすめ。ただし充電器にケーブルは付属しないので、一緒に買っておくことと、端子形状を間違えないように(例えばLightningはiPhoneでしか使えない)。

また、ケースや画面保護フィルムなども付属しないので、必要に応じ市販品を購入しよう。

本機はせっかく軽量なのに、ケースを付けると重くなってしまうが、安心して使えるメリットがある。ストラップを付けたい場合にはストラップ対応のケースを購入しよう。

ただし注意点として、本機はカメラキー(シャッターボタン)を備えているが、カバーを着けると、シャッターボタンを操作しにくくなる。 カメラ重視の人は、なるべく、シャッターボタン部が開いているケースを買うと良いと思うが、あまり選択肢が無い。

勧めはしないが、筆者は市販のケースを購入して、カメラボタン部に穴を開けたら(右図)、幾分カメラを使いやすくなった。

または、ストラップが不要であれば、曲面対応の保護フィルムを背面に貼っても良いだろう。この場合はフレームの保護はできないが、シャッター等の使い勝手は損なわれない。

Xperia 5 III 5G ガラスフィルム SO-53B SOG05 SO53B 全面保護フィルム ブルーライトカット 10Hガラスザムライ エクスペリア フィルム 黒縁

OVER’s(オーバーズ)

Xperia 5 III の買い方

ソニーストア(直販)で買う

ソニーストア(Web通販、実店舗)で購入するメリットは、Xperia ケアプラン(2年保証)に加入できること。年額5,500円(税込、月払いにすると月々550円)かかるが、本機は高価なので、加入しておくと安心できる。

加入中は、修理料金が上限 5,500円(税込、回数制限なし)になる。 全損等で修理不能の場合は、22,000円(税込、年に2回まで)で交換できる。

「Xperia ケアプラン」を利用する場合の注意点:

- ソニーストア(Web通販、実店舗)で購入する必要がある。

- 購入と同時に申し込む必要がある。

- 端末代金の支払い方法とは別に、クレジットカードを登録する必要がある。

- すでに他のXperia(SIMフリー版)で加入している場合は、入れ替えるか追加するかを購入時に選択する必要がある。入れ替える場合は契約期間もそのまま引き継がれる。追加する場合は追加料金がかかる。

- 自動更新されるので、不要になったら利用期間最終月の20日までに、「マイページ」で更新停止の手続きをする必要がある。

- 年払いにすると割安だが、中途解約はできない。

- 電池交換と紛失・盗難は対象外。

このほか、通販では送料330円が別途必要。

支払い方法はクレジットカード払い(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)、分割クレジット、残価設定クレジット、代金引換、コンビニ払い、PayPay、楽天ペイ、d払い、au WALLET などを利用できる。

JACCSの分割クレジット(分割払い)は24回払いまで分割払手数料0%で利用できる(審査あり)。高価な品なので分割で買いたい人が多いと思うが、24回だけでなく3回・6回・10回・12回なども選べるので、長い分割払いを組みたくない人にも使いやすい。

ソニー銀行の口座を持っていて一括払いするつもりの人は、SonyBank WALLET(デビットカード)で支払うと3%割引されてお得。

家電量販店で買う

ビックカメラやヨドバシカメラなどの家電量販店でも購入できる。価格は直販と同じで、ポイント還元率は1%なので、114,400円で買っても1,144ポイントしか付かないが、貯まっているポイントを消化するとお得かも。

ビックカメラ.comではクレジットカード1回・2回払いはもちろん、24回払いまで分割手数料無料のOricoショッピングローン(審査あり)も利用できる※。(→参考)

利点としては、店頭で購入すると有償サポートを利用できるので、設定に不安がある人には良いだろう。

キャリアショップで買う

本機はドコモ、au、ソフトバンクが取り扱っているので、各キャリアショップでも購入できるが、各キャリア版はシングルSIM、内蔵ストレージが半減、他社の周波数に対応していないなど、キャリア版は機能的に劣るにもかかわらず価格は高い。

SIMロックこそ廃止されたが、他社のプラチナバンドに対応していないので、他社での利用は非推奨。キャリアを乗り換えることは絶対にないと断言できる人はキャリア版を買ってもあまり不自由しないかもしれないが、デュアルSIMではないので、後々拡張性に乏しく、積極的に選ぶ理由は無い。

また、キャリアショップのサポートを受けられるが、元々価格が高めだったり、店頭ではさらに機種変更手数料を徴収されたりもするので、サポート不要の人は通販で買う方がお得だし、家電量販店でも有償サポートを利用できるので、積極的にキャリアショップで買うメリットは無い。

MNP転入の場合に値引きを受けられることがあるが、回線契約を条件とする値引きは22,000円以内に制限されている。それよりも安い「実質価格」を表示している店もあるが、多くの場合、2年後の端末下取りを前提にした価格なので、割り引いて見る必要がある。

ちなみに、端末購入後すぐに格安プランに変更するのは全く問題ないので、例えばahamoに乗り換えて使いたいのなら、先にドコモオンラインショップでMNP転入と同時に購入し、端末が届いて設定が済んだらそのままahamoへプラン変更手続きすれば良い。

とはいえ、価格的なメリットはあまり無いので、機能的に充実しているSIMフリー版を買って、ahamoなどの格安プランは別途SIMのみ契約する方が、各々の特典も付いてお得だと思うけれど…

中古店で買う

中古店で購入する場合、本機はSIMフリーではあるが、キャリア版は他社のプラチナバンドに対応していないので、他社回線では実質使えないと思っておく方がいい。

ドコモのMVNOで使うならドコモ版を、UQ・povoやauのMVNOで使うならau版を、ワイモバイルやLINEMOで使うならソフトバンク版を購入しよう。

また、いわゆる「赤ロム補償」を実施しているお店で購入しよう。

プリインアプリ

キャリアによるプリインアプリは多いが、メーカーによるプリインアプリはあまり多くない。

メーカーアプリは主に、ミュージック、CinemaPro(動画撮影アプリ)、Game enhancer などがプリインされている。

カレンダー、時計、電卓などはGoogle製アプリを標準搭載。

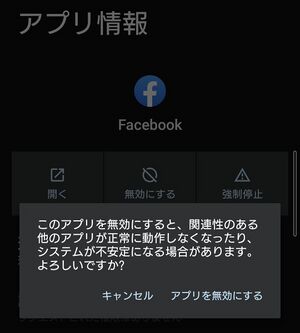

サードパーティ製アプリは、下記がシステム領域に入れられており、アンインストール不可※。

【主なゴミアプリ(ブロートウェア)】

- Facebook (com.facebook.services, com.facebook.katana, com.facebook.system, com.facebook.appmanager)

- Linkedin (com.linkedin.android)

- Netflix (com.netflix.partner.activation, com.netflix.mediaclient)

- 暴力的なゲーム (com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM, com.activision.callofduty.shooter)

【設定 > アプリ > nnn個のアプリをすべて表示 > 右上の「︙」 > システムアプリを表示】すると、システム領域に入れられたこれらのアプリも表示されるので、個別に無効化できる。

Facebookはモジュールが4つ、Netflixは2つあるので、全て無効化を推奨。

ひとつずつアプリ情報を開いて、ストレージとキャッシュを削除、許可を全て削除、モバイルデータとWi-Fiを開いてバックグラウンドデータをOFFにして、強制停止し、無効にする。

ADBを使って消す方法はこちら(上級者向け)。

SONYだけの問題ではないが、必須でも何でもないアプリ、しかも Google play をバイパスしてサイドロードしたり、個人情報を収集したりするような悪質なモジュールをシステム領域に埋め込んで出荷するのはどうなのかと思う。

ましてやXperiaは暴力的なゲームまでシステム領域にプリインしており理解に苦しむ。

- 若者に金を払い彼らをスパイするアプリをインストールさせるFacebook(TechCrunch Japan、2019年 1月31日)

- FacebookがiPhoneユーザーをスパイすることで物議を醸したツールの買収を目論んでいたことが明らかに(Gigazine、2020年 4月 4日)

- Facebookが訴訟相手のNSO Groupのスパイウェアを自分が使おうとしていた可能性(TechCrunch Japan、2020年 4月 6日)

文字入力

かつてのXperiaに搭載されていた POBox Plus は、2019年10月以降発売の機種にはプリインストールされていない。

本機には GBoardが標準搭載されている。近頃は多くのAndroid機種に標準搭載されているので、今はむしろGboardに慣れている人の方が多そうだが、もちろん他のソフトウェアキーボードを入れることもできる。Google play でインストールしてから、【設定 > システム > 言語と入力 > 画面上のキーボード】で有効にし、画面ロック→ロック解除すると、使えるようになる。

ミュージック

ウォークマンのSONYらしく、ミュージックアプリは伝統的にXperiaにプリインストールされてきたが、ご多分に漏れず本機にも入っている。

もちろん、他社製音楽プレーヤーも問題なく使うことができる。 筆者はXperia以外も使っているので、主に Musicoletを使っている。

なお、以前は音楽再生中にはロック画面にアートワークがくっきり表示されていたが、Android 10 は背景のアートワークがぼやけて表示されるようになり、Android 11 では背景に変化がなくなった。

本機は左上にイヤホンマイク端子(φ3.5mm 4極 CTIA)を備えているので、有線イヤホンマイクを使える。筆者は主に 1MORE EO320 と 1MORE E1008 を使っているが、イヤホンマイク端子があった時代のiPhoneと互換なので、市販の多くのイヤホンマイクをそのまま使える。

もちろんBluetoothイヤホンも使える。筆者は AfterShokz OpenMove (SBC)、SONY LinkBuds (AAC)、Sudio TRE (aptX)、SONY MDR-EX31BN(aptX) で確認。

Google フォト

2019年頃までの Xperia には独自のギャラリーアプリが用意されていたが、本機では「Google フォト」に置き換えられている。

Google フォトが使いづらい場合は、Google play でギャラリーアプリを探しておくと良いだろう。無料で動作が軽い Gallery Goも使える。

ちなみに筆者はシンプルギャラリーPro(有料だが110円)を愛用している。

フォント

以前のXperiaではフォントを切り替えて使えるようになっていたが、本機では非搭載。

カメラ

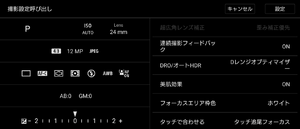

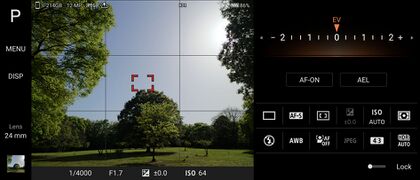

本機での写真撮影には「Photography Pro」という専用アプリを使う。このアプリの操作は Xperia 1 III や Xperia PRO-I と共通。

スマートフォンライクなBASICモードと、カメラ専用機のようにパラメータ調整ができるP/S/Mモードを備えており、画面左上をタップすると切り替えられる。 最初はBASICモードで起動するので、面倒なことはせずに撮れればいい人は、そのまま(他のモードに変更せずに)使うと良い。

カメラボタンを長押しすれば、ロック解除不要で起動する(規定でON、【Photo Pro を起動 > MENU > セットアップ > カメラキー長押し起動】で変更できる)。

また、カメラは電源ボタン2度押し(要設定)や、ロック画面右下のカメラアイコンを内側にスワイプしても起動できる(ロック解除を要求されることがある不具合は修正されたよう)。こちらの方が多くのAndroid機種で利用できる起動方法なので、他機種と併用している場合は設定しておくと良いだろう。

アウトカメラは計3眼構成。メインカメラは画角24mm相当(35mm換算)でセンサーにIMX557を、超広角カメラは16mm相当でIMX363を、望遠カメラは2.9倍/4.4倍複合望遠でIMX663を搭載。メインカメラと望遠カメラはOIS(光学式手ブレ補正)付き。ここまでは Xperia 1 III と共通だが、本機にはToFセンサーが搭載されていない。

ファイルは【内部共有ストレージ/DCIM/PHOTOGRAPHY_PRO/YYYYMMDD_hhmmss.JPG】に保存される。ファイル名が日時なので整理が楽で良い(パノラマと連写を除く)。保存先はSDカードにもできる。 【Photo Pro を起動 > MENU > セットアップ > 保存先】

カメラとして使うときに煩わしいシャッター音は無音にできる。 【Photo Pro を起動 > MENU > セットアップ > カメラ操作音をOFF】

BASICモード

カメラを起動すると、この「BASICモード」(右図)で起動する。一般的なAndroidスマートフォンと似た操作方法なので、初心者向きと言えるが、細かなパラメータ調整はできない。

画面内の丸いシャッターボタンを押す(タップする)ことで写真を撮れるし、ズーム切り替えもタップででき、露出補正(EV)などの細かな機能は表示されないので、手軽でシンプル。

記念撮影などで他の一般の人にシャッターを頼む時には、BASICモードに切り替えてから渡すと良いだろう。

基本的に使いやすくできているとは思うが、本機のズーム操作は癖があって、中央右寄りの「x0.7」「x1.0」「x2.9」「x4.4」をタップしてカメラを選んでからズーム操作をする。しかしこれでは、ズームを気軽に使いたい人にとっては煩わしいと思う。(少なくともBASICモードでは)iPhoneのようにシームレスに操作できれば良かったのにと思うが、SONYの技術力ではまだ難しいのだろうか?

パノラマ撮影やQRコードの読み取り、インカメラ(フロントカメラ、セルフィ―)を使う際はBASICモードにする必要がある。

なお、本稿ではインカメラは評価しない。

AUTOモード

AUTOモードでは、HDRや露出補正(EV)などが全自動になる(変更できなくなり、AEロックもできなくなる)。 AFはAF-S(シングルAF)とAF-C(コンティニュアスAF)を選べるが、MFは不可。

AUTOモードでは、明暗差の大きな場面では自動でHDRが入る(RAW撮影時を除く)。 また、夜景撮影時は自動で夜景モードのような動作をする(本機には夜景モードは無く、AUTOモードでは自動判別、P/S/Mモードでは夜景を撮っても合成は働かない)。

HDRの有無などを都度手動で切り替えるのが煩わしい時にはAUTOにしておくと手軽だが、Pモードよりも動作が遅く、連続撮影の支障になることや、シャッターラグが大きくなって失敗写真が増えるので、筆者は使わないようにしている。

もっともPモードで充分なので、AUTOモードを用意する必要性を感じないが(夜景はBASICモードでも撮れるし)、用意したのならシャッターの遅延は改善してもらいたいものだ。

なお、BASICモード以外では画面内にシャッターボタンは無いので、本体のカメラキーを使う。カメラ専用機と同様、半押しにも対応している。

P/S/Mモード

筆者は通常Pモード(プログラムオート)で撮っている。露出調整などが自由にでき、煩わしさはあまりないので、常用できる。

強いて言えば、たまに露出補正(EV)が誤タップでずれてしまうことがあるが、右上に大きく表示されているので、すぐに気づくと思う。

ただし、本機はカメラを起動する度に、スマートフォンライクなBASICモードに戻るようになっている。設定変更により、前回使ったモードで起動するようにもできる。 【Photo Pro を起動 > MENU > セットアップ > 起動時の撮影モード】

Sモードはシャッター速度優先モード。右上で露出補正(EV)の替わりにシャッター速度を選べる(1/8000秒~30秒)。露出補正は右下の「+/-」ボタンを押すと調整できる。

本機の絞りは固定なので、Aモード(絞り優先)は無い。

Mモードはマニュアル露出モード。シャッター速度とISO感度を手動で調整したい時に使う。

MFはP/S/Mモードで使える。AFボタンをタップしてMFにすると、右下(Lockの左)に出てくる小さなスライダーでピント合わせする。正直、あまり使いやすくはないが、まあカメラ専用機ではないので仕方ないか。

最後の「MR」(メモリーリコール、登録呼び出し)は、予め撮影設定を登録しておいて、後で呼び出して使うもの。

以下、特記ない限りP/S/Mモードで撮っている。

優秀なコンデジ替わり

本機のカメラは、同世代の Xperai 1 III や Xperia PRO-I(センサーは違う)とほぼ同じと思われるが、後から発売されているぶん、若干改良されているかも?

例えば、Xperia PRO-I はAEが不安定だったが、本機ではあまり気にならない。AFとAWBでも若干の改善が見られた。

明るい場面では質感・解像度ともに良好だし、AFはたまに外すこともあるが、従来より改善されており、あまり気にならなくなった。

一般的に難しい赤の表現も良い感じだし、AWB・AE・AFが安定しており、iPhoneのような色被りも気にならないので、カメラとしては使いやすく優秀。

本機はシャッター音をOFFにできるし、今時のスマートフォンの中では小型軽量なので、気軽にスナップを撮れる。絶滅危惧状態のコンパクトカメラの替わりとしても使いやすいと思う。

一方、明暗差が大きな被写体では暗部がノイジーなのが気になった(下の作例、拡大して見ると左側山門のノイズが目立つ)。

センサーに依る所が大きいのだと思われるが、伸ばすと粗が目に付く。元々のセンサーが12Mpxなので、こんなものなのだろうか。

イメージセンサーを得意とするSONYだが、他社向けセンサーでは Quad Bayerなどの手法で解像度を高めつつノイズ対策もしているのだから、Xperiaでも根本的な改善にはセンサーの解像度を高める必要があるのだろう。

AWB

普段はAWBで撮れば良いが、P/S/Mモードではカメラ専用機のようにホワイトバランス(WB)の切り替えが簡単にできるので、適宜切り替えて撮ることができる。

この作例では左のAWBの方が本来の色合いに近いが、見た目には右のWB昼光(太陽光)にする方が鮮やかに映ると思う。どちらが良いかは撮影者の狙いや好みによると思うので、簡単に切り替えて使いやすいのはメリットになるだろう※。

迷う場面ではRAW撮影もできる。

超広角

本機のアウトカメラ3眼のうち、超広角カメラは16mm相当(35mm換算、0.7倍相当)。メインカメラが24mm相当と広角寄りだが、さらに広角で撮りたい時はカメラを切り替えて使える。

超広角カメラでは周辺部が流れるが、明るさなどさほど違和感なく仕上がっていると思う。

16~24mmの間はデジタルズームになるが、一旦カメラを16mmに切り替えてから、16~24mmの間でズーム操作できる。

望遠

本機は望遠カメラも搭載している。画質はメインカメラと揃えられており、12MPの解像度を得られるし、AWBやAEの動作も違和感ない。光学式手振れ補正も備えており、70mm/105mm相当に被写体がうまくはまれば、写りは良好。

ただし、望遠カメラに切り替えると高速連写が使えない(連写はLOになる)。鉄道写真やスポーツ写真では気になる制約だが、一般にはそこまで厳しい制約ではないだろう。

ちなみに右上の作例と同様の場面をPixel 6 Pro で撮るとこんな感じ。Pixelはピントが合わなくて苦労したがそれは措くとして、Pixelでは良くも悪くもコンピュテーショナル・フォトグラフィーになるのに対し、Xperia 5 III は対照的に背景のボケも含めてカメラらしい仕上がりになる。どちらが良い・悪いではなく、撮影者の意図・好みや被写体により向き不向きがあり、補完的な存在だと思う。

本機のメインカメラが24mm相当(35mm換算)に対し、望遠カメラは70mm相当(2.9倍)と105mm相当(4.4倍)の2焦点。

これらの間はデジタルズームになるが、まずカメラを切り替えてから、ズーム操作をする必要がある。例えば84mm(3.5倍)で撮りたいときは、カメラを70mmに切り替えてから、ズーム操作する必要がある。つまりデジタルズームが必要な距離では2度手間になる。

デジタルズームはどうしても画質が落ちたりするので、デジタルズームを避けるという意味では切り替えて使うUIにも意味はあるのだが、やはりiPhoneやPixelなどのようにシームレスにズームできる方が使い勝手は良い。

マニア向けのP/S/Mモードのみでこの2段階操作になっているのならまだしも、本機はBASICモードでも面倒なズームカメラ切り替えが必要なので、使い勝手が悪いと言わざるを得ない。

フレアが出やすい

レンズフレアはiPhoneシリーズや Xperia PRO-I ほどひどくはないものの、けっこう出やすくて、しかも目障り。同じ場面で撮り比べをした Pixel 6 Pro よりも強く出ていた。

逆光撮影時の内面反射も Xperia PRO-I よりはマシだが、時々気になる場面がある。

ZEISS T*ロゴが入っているレンズだけに、ユーザーの期待は大きいだろうと思うのだが…レンズに改善の余地がありそうに思う。

【フレア例 撮り比べ】

- Xperia 5 III(本機)[7][8]

- Pixel 6 Pro [9][10]

ライトアップ

ライトアップの作例。これくらいの明るさがあると夜景モードにはならず通常撮影だが、手持ちで撮っていることもあり、よく見ると解像度が低い。

中央と周辺部を見比べると、周辺部で大きく流れているのが気になる。手ブレの影響…なのかなぁ?

伸ばして見ると塗り絵になっているが(苦笑)、色のバランスが良いので、サムネイルで見るときれい。

手持ちでこれだけ撮れれば上出来かな。

夜景

DROとHDR

動体撮影

作例準備中

パノラマ

作例準備中

内蔵フラッシュ

作例準備中

RAW撮影

BASICモード以外ではRAW撮影に対応している。

ファイル形式はDNG。Adobe Lightroomはもちろん、SILKYPIX Pro 10 も使えた。

ファインダー画面の「JPEG」ボタンを押して、「RAW」または「RAW+J」に切り替えるだけなので、手軽に切り替えて使える。

「RAW+J」は、DNGとJPGが一緒に保存される。撮影直後にとりあえずSNSなどに載せて、帰ってから改めて現像したい/その余地を残したい時などに使う。

ただしHDRとRAW撮影は併用できないので、RAWに切り替える前に予めHDRを無効(DRO AUTOまたは D-R OFF)にしておく必要がある。逆に、HDRを使いたい時は予めJPEGに切り替えておく必要がある。

作例

12M画素でフルオートで撮影し、無加工のまま掲載。

写真をクリックするとリンク先で原寸表示を確認できる。

特殊な操作

Xperia 1 とほぼ共通なので、Xperia 1#特殊な操作を参照。

トラブルシューティング

- 通話できない

- データ通信できない

- テザリングできない

- IPv6を使いたい

- 3大キャリアの契約(SIMカード)をそのままでSIMフリー版を使いたい

- 画面の色味が気になる

- あまり使っていないのに画面の点灯時間が長い

- Googleアシスタントが邪魔なときは

- 「おサイフケータイ」のメモリ使用状況

スクリーンショット撮影音を消したい

スクリーンショット撮影時に出てくるうざい通知は、本機ではさほど大きな音ではないものの、残念ながら個別に無音にすることはできない。

無音化アプリの類も Android 11 で封じられてしまった(;_;)。

本機の場合、サイレントモードにすると音が出なくなるので(カメラ起動時を除く)、着信音が鳴らなくても差し支えない場合は、常時サイレントモードで使う方法はある。

とはいえ、スクリーンショット撮影音を消したいのは主に外出時だろうから、外出時だけサイレントモードにする習慣を身に着ければ良いのだろうか…

Android 12 アップデート以降、突然操作不能になったり再起動したりする

筆者が購入したSIMフリー版では発生していない(発売前日付けで配信されたアップデートで修正されたようだ)が、キャリア版のユーザーから、Xperia 5 III や Xperia 1 III を Android 12 にアップデートして以降、突然再起動したり、ロック画面が操作不能になるといった不具合の報告が相次いでいるようだ。

これは海外でも出ているようで、Disable battey care.つまり「いたわり充電」機能をOFFにすると良いという口コミが出ていた。

「いたわり充電」機能をOFFにすると内蔵充電池の負担が若干増えるかもしれないが、強制再起動するよりはマシだろうから、不具合に悩んでいる人は試してみては。

なお、2022年 4月20日よりアップデートが順次配信されている(SO-53B、SOG05)。

トラブルシューティング(上級者向け)

USBデバッグ(ADB)を使う

開発者向けの Android Debug Bridge (ADB)を使いたい時の操作。

一般的なAndroid機種と同様、「ビルド番号」欄を繰り返しタップすると有効になる。本機の場合は【設定 > デバイス情報 > (一番下の)ビルド番号】を繰り返しタップすると、「開発者モードに切り替わりました。」と表示されて、開発者モードが有効になる。

その後、【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をONにし、パソコンとUSB接続すると、本機の画面に「USBデバッグを許可しますか?」と表示されるので、OKする。

Android Studio(開発環境)が不要なら、ADBコマンドラインツールをダウンロードしてインストールする。

ADBドライバは、Windows 10 では Google USB ドライバが使える。

Windows 11 では、本機のUSBデバッグをONにしてからUSB接続すると自動認識される。

本機のUSBデバッグをONにした状態でWindowsパソコンにUSB接続し、充電のみ(ファイル転送やUSBテザリングなどを選択しない)にしておくと、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス デバイス」以下に認識される(右図)ので、この本機名を右クリックして、予めダウンロード・展開しておいた Google USB ドライバをインストールする。

USBデバッグはONにしておくと一部のアプリが動作しないので、使い終わったら【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をOFFにしておこう。

なお、【設定 > システム > 開発者向けオプション > 開発者向けオプションの使用】をOFFにすれば、開発者向けオプションを無効にできる。

ゴミアプリを無効化する(SIMフリー版)

他のAndroid機種と同様、開発者向けオプションを有効にしてADB (Android Debug Bridge)を使うと、消せないゴミアプリ(ブロートウェア (bloat ware))を無効化できる。

ただし、ADBは開発者向けのツールなので、ある程度詳しい人向け。最悪、操作を誤るなどして端末が使えなくなることもあり得るので、一般にはお勧めしない。試す場合は自己責任でどうぞ。

アンインストールできないアプリを消す方法は、例えば、こんな感じ。 (Windows 10, 11 のコマンドプロンプトでの操作例。予め adb.exe があるディレクトリ(規定では C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools)にPATHを通しておくか、カレントディレクトリを変更しておく。以下同様。)

> adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services Success

削除したいアプリをパッケージ名(アプリケーションID)で指定する必要があるが、いちいち調べるのは大変なので、まずはパッケージ一覧を取得しておくと便利。ただし大量に出てくるので、後で処理しやすいよう、ファイルに保存する。

> adb shell pm list packages -f > packages.txt

パッケージ一覧が保存された packages.txt を任意のテキストエディタで開いて眺めつつ、無効にしたいアプリを抽出してゆく。

システム領域に入っているアプリは、多くが端末の動作に必須のアプリなので、無効にすると本機が動作しなくなることも考えられる。くれぐれも慎重に、自己責任で実施してもらいたいが、参考までに筆者が無効化したアプリは下記。

adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager adb shell pm uninstall -k --user 0 com.linkedin.android adb shell pm uninstall -k --user 0 com.netflix.partner.activation adb shell pm uninstall -k --user 0 com.netflix.mediaclient adb shell pm uninstall -k --user 0 com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM adb shell pm uninstall -k --user 0 com.activision.callofduty.shooter adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sony.drbd.reader.other.jp adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.projection.gearhead adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.googleassistant adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube

ゲーム:

- com.gameloft.android.ANMP.GloftA9HM - アスファルト9

- com.activision.callofduty.shooter - Call of Duty

ソニー関連:

- com.sony.drbd.reader.other.jp - ソニーの電子書籍Reader

- com.sonyericsson.music - ミュージック

- com.sonymobile.dropbox.system - DropboxObserver

- com.sonymobile.gameenhancer.api, com.sonymobile.gameenhancer, com.sonymobile.gameenhancer.browser, com.sonymobile.gameenhancer.monitor - Game Enhancer

- com.sonymobile.support - Sony のXperia用サポート

- com.sonymobile.xperia.guide - Xperia 使いこなしガイド

- com.sonyericsson.androidapp.sehome - Xperia Lounge Japan(キャンペーン応募に必要)

ちなみに有効にしたい(戻したい)ときはこうする。

> adb shell cmd package install-existing com.sonyericsson.androidapp.sehome Package com.sonyericsson.androidapp.sehome installed for user: 0

ランチャーアイコンが復元しない場合は、ランチャーのキャッシュ消去などの操作が必要。

Google play ストアで配信されているアプリは、ストアでインストールすると復元する。この場合はランチャーアイコンも復活する。

後継機種

2022年 5月11日、Xperiaシリーズの2022年モデル3機種、「Xperia 1 IV」(ハイエンド)、「Xperia 10 IV」(ミッドレンジ)、「Xperia Ace III」(エントリー)が発表された。

1と10は順当だが、Ace(エントリーモデル)が久々に投入されてきた。Snapdragon 480(AQUOS wish と同じ)なので性能はお察しだが、スマートフォンの売れ筋ボリュームゾーンが低価格モデルに寄ってきたことや、MVNOでも販売しやすい低価格モデルの需要の高まりを受けて、こちらにも力を入れることにしたのだろう。

「Xperia 5 IV」は、2022年 9月 1日に発表された。発売は欧州などで 9月下旬から、日本では10月下旬から。

Xperia 5 III は 1 III と同時に発表されたものの、発売は半年も遅れたことに批判が集まったのだろうか。筆者も、あえて一緒に発表せず、発売の少し前に発表するのが良いと思う。 ⇒詳しくは Xperia 5 IV を参照

(もっと言えば、ハイエンドは周回遅れでは価値が激減するので、個人的には、SIMフリー版が同時発売になるなら Xperia 5 IV は見送って次は V でも良いとすら思う。)⇒発売も少しだけ前倒しされた。

ようやくeSIMに標準対応

2021年モデルでは Xperia 10 III のオープンマーケットモデルのみがeSIMに対応していたが、2022年モデルから、XperiaでもようやくeSIMに標準対応となる。microSDカード併用でデュアルSIMを使えるから嬉しいね。

ただし、ドコモ版でeSIMに対応するのは Xperia 1 IV のみ。ドコモは Xperia 10 IV も取り扱うが、こちらはeSIMが使えない(-_-)。他の販路は全てeSIM対応だから、デュアルSIMの恩恵に与りたいならドコモ以外で買うのが良さそうだ。

Xperia 1 IV

2022年モデルのうちハイエンドの Xperia 1 IV は、2022年 6月上旬頃にドコモ・au・ソフトバンクの販路で発売予定となっている。価格はドコモ版が190,872円(税込、以下同)、au版が192,930円、ソフトバンク版が199,440円。つまり、ほぼ20万円。この価格帯になると Xperia PRO-I の後継機という感じだね…

気になる改良点だが、カメラは一見すると120万画素の3眼構成に変わりなく、派手さはないものの、細かな改良が嬉しい。

まず、望遠カメラで光学ズームができるようになった。Xperia 1 III および Xperia 5 III では 70mm/105mm相当(35mm判換算、以下同)の2段階切替式だったが、Xperia 1 IV では85mm~125mmの間で光学ズームできるようになったのだ。これはすごい。

標準カメラを基準とする倍率は、従来は2.9倍/4.4倍だったが、Xperia 1 IV では 3.5倍~5.2倍となり、若干望遠寄りになっている。これが使いやすいか否かは人によりけりだろう。

また、センサーは画素数こそ変わらないものの、超広角/望遠カメラのセンサーも120fps高速読み出し対応のものに進化した。その効果として、従来は超広角/望遠カメラに切り替えると連写がLOになっていたが、Xperia 1 VI では超広角/望遠カメラでも高速連写とリアルタイムトラッキングが動作するようになった(動画でも超広角/望遠での120fpsスローモーション撮影に対応)。これも地味に嬉しい。

カメラアプリの操作も改善されており、今のアプリはズーム操作が面倒だが、新しいアプリではシームレスにズームするようになったようだ。これはぜひ Xperia 1/5 III や Xperia PRO-I にもフィードバックしてほしいね。

さらに動画撮影アプリには「Videography Pro」が導入されており、まさに Xperia PRO-I の後継機といった感じだ:)。

カメラ以外では、音の改良が際立っている。再生側ではバスブーストスピーカーを内蔵するとともに、録音側に「Music Pro」というアプリが新たに用意された。収音にこだわったスマートフォンは意外と例がなかったので、音楽クリエイターには嬉しい改良になるのでは。

筐体デザインも丸っこくて滑りやすいデザインから脱却して、平らになった。画面端が見づらい・操作しづらいといった欠点もなくなりそうだ。

他に、従来機種の欠点である放熱(発熱対策)に関しても若干触れられていたが、このあたりは実物を使ってみないと評価しづらい。

とはいえ、従来機種の欠点が地道に改良されたのは評価できる。

対応バンド構成も従来の嫌がらせのような絞り込みはなくなり、各キャリア版で概ね共通になりそう。ミッドレンジ以下ではチップセットの制限で対応バンドを限定せざるを得ないこともあるようだが、少なくともハイエンド機で対応バンドを制限するのは、キャリアの都合以外に考えづらい。総務省が頑張ってきた成果が出てきたと言えそうだ:)。

参考リンク

- 5Gプレミアムスマートフォン 『Xperia 5 III』のSIMフリーモデルを国内向けに発売、本日3月23日より予約受付開始(ソニー、2022年 3月23日)

- Xperia 5 III 欧米版(英語)

- Xperia 5 III 香港版 仕様(中国語)

- Xperia 5 III SO-53B(NTTドコモ)

- Xperia 5 III SOG05 (au)

- Xperia 5 III(ソフトバンク)

- ソニーモバイル製アプリに関する情報や重要なお知らせ

- Sony Xperia YouTubeチャンネル(英語)

- Sony Xperia 1 III Camera test: A slight improvement over its predecessor (DxOMark)

- ソニーがSIMフリーXperiaの販売を本格化する理由(佐野正弘)ファンの心をつかめるか(Engadget日本版、2020年 9月 5日)

- 佐野正弘のケータイ業界情報局 第60回 発表は4月なのに発売は11月、「Xperia 5 III」に何が起きたのか(マイナビニュース、2021年 9月30日)

- 携帯電話の「対応バンド」を増やすのは簡単? コストは掛かる? あるメーカーの回答(ITmedia Mobile、2022年 4月27日)

- 「Androidスマホの電源ボタンを連打したら緊急通報になります」、携帯各社が注意呼びかけ(ケータイWatch、2023年 1月 6日)