Xperia 1 VI

ブラック、プラチナシルバー、カーキグリーン、スカーレット | ||

| メーカー | SONY | |

|---|---|---|

| 発売日 | 2024年 6月 7日(国内キャリア版) 2024年 6月21日(SIMフリー版) 2024年 8月23日(RAM 16GB モデル) | |

| OS | Android 14 | |

| 通信方式 | 5G + 4G ( + 3G) | |

| デュアルSIM | ○ DSDV | |

| SIMタイプ | nano + eSIM | |

| ▶XQ-EC44(SIMフリー版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶SO-51E(ドコモ版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【○ VoLTE】 SoftBank【○ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶SOG13(au版) NTTドコモ【○ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶A401SO(SB版) NTTドコモ【○ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ◎=幅広く対応 ○=主要バンドに対応 △=一部のみ対応(非推奨) ●▲=要SIMロック解除 | ||

| サイズ | <大> 縦162×横74×厚さ8.2 mm / 重さ 192 g | |

| 性能 / SoC | ◎ / Snapdragon 8 Gen 3 | |

| メモリ(RAM) | 12GB / 16GB | |

| 内蔵ストレージ | 256GB / 512GB | |

| ストレージ増設 | ○ microSD 最大1.5TB | |

| 電池容量 | 5000mAh | |

| 急速充電 | ○ USB PD PPS 30W | |

| 端子 | USB Type-C | |

| USB OTG | ○ | |

| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz) | |

| Bluetooth | 5.4 + LE Audio | |

| NFC | ○ | |

| FeliCa | ○ Suica・PASMO・ICOCA対応 共存可 | |

| GNSS(GPS等) | ○ G+A / O / B / L / Q | |

| 生体認証 | ○ 指紋(側面電源ボタン一体型) | |

| 防水 | ○ IPX5/IPX8 IP6X | |

| MHL・DP出力 | ○ DP 1.4 Alt Mode | |

| ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL 19.5:9 2,340×1,080px | |

| アウトカメラ (→詳細) |

【標準】48MP (Sony IMX888 1/1.35型センサー) F1.9 24mm相当 OIS対応 【望遠】12MP (Sony IMX650 1/3.5型センサー) F2.3-3.5 85-170mm相当 OIS対応 【超広角】12MP (Sony IMX563 1/2.55型センサー) F2.2 16mm相当 | |

| インカメラ | 12MP (IMX663) F2.0 OIS対応 | |

| イヤホン端子 | ○ ⌀3.5mm 4極 CTIA | |

| ストラップ | × | |

| 本体色 | ■ ■ ■ ■ | |

| 参考市価 | 189,200円(SIMフリー版) 214,800円(au版) | |

| ▶Xperia 1 VI ▶ドコモ SO-51E ▶au SOG13 ▶SoftBank A401SO | ||

Xperia 1 VI(エクスペリア ワン マークシックス)は、ソニー製の5G対応Androidスマートフォン。キャッチコピーは「ソニーの技術と、未体験の感動へ」。

Android 14を搭載。本機は最大3回のOSバージョンアップと、発売日から4年間のセキュリティアップデートが提供される。

カラバリはブラックとプラチナシルバーの基本2色。 SIMフリー版のRAM12GBモデルにはカーキグリーンとスカーレットが追加されて4色展開される。

前回の Xperia 1 V SIMフリー版は RAM 16GB / ストレージ 512GB で発売時価格が195,000円(SIMフリー版発売時点のソニーストア価格)だったが、本機は RAM 12GB / ストレージ 256GB で189,200円(同)。一見すると若干値下がりしたように見えるが、実は中身が減っている…日用品にありがちよね^^;。

前代 Xperia 1 V との比較は#新旧比較表を参照。

販路や購入方法については#Xperia 1 VI のお得な買い方を参照されたい。

実機レビューするかは未定だが(20万円超の高額機種だけに、おいそれと手が出ない)、発売日直後に「auオンラインショップ レンタルサービス」で実機を借りることができたので、au版 SOG13 を使って実機レビューしてみた:)。

本機はけっこう変わったのでXperiaファンには賛否両論ありそうだが、筆者個人の感想では、期待以上に良かった。特にXperiaシリーズ悩みの種だった#熱対策が格段に良くなったことと、#カメラも一般に使いやすくなったと思う。

なお、本機はカメラアプリに不具合があり、発売直後にアップデートが配信されている。新品購入後はWi-Fiにつないでアップデートしてから利用しよう。

Xperia 2024年モデル

ソニー製スマートフォン Xperia シリーズの2024年フラグシップモデル。例年通り 5月に発表された。

前回 Xperia 1 V と同様、本機も大手3キャリアが取り扱う。価格はau版が214,800円とされており、前回 (Xperia 1 V) 同様ではあるが、超高価格モデルになりそうだ。

Xperia 1 V との機能的な差については#新旧比較表を参照。

ソニーストアや家電量販店等で販売されるSIMフリー版は、国内発売のタイミングが大幅に改善され※、キャリア版が2024年 6月 7日に発売されたのに対し、SIMフリー版は2週間後の 6月21日に発売された。

2024年 9月10日、ソニーは Xperia 5 シリーズの新モデルを2024年は発売しないと発表した(;_;)。2024年は Xperia 5 V が継続販売されるが、筆者は Xperia 1 VI を試用して気に入って、5 VI が出たら買おうと思っていただけに残念でならない。

来期以降の方針は不明だが、ソニーでは Xperia 5 シリーズから Xperia 1 VI への買い替えを促すキャンペーンを実施していることも気がかりだ。

新旧比較表

Xperia 1 VIと、1世代前の Xperia 1 V、いずれもSIMフリー版(ソニー版)で比較している。

| 機種 | Xperia 1 VI XQ-EC44 | Xperia 1 V XQ-DQ44 |

|---|---|---|

| 発売日 | 2024年 6月21日※ キャリア版(2024年 6月 7日)より2週遅れ |

2023年 7月14日 キャリア版(2023年 6月16日)より1月遅れ |

| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 |

| 熱対策 | 熱拡散シート ベイパーチャンバー 新ディスプレイの採用 |

熱拡散シート |

| RAM | 12GB または 16GB | 16GB |

| 内蔵ストレージ | 256GB または 512GB | 512GB |

| microSDカード | ○ 対応 最大1.5TB | ○ 対応 最大1TB |

| ディスプレイ | 6.5型 有機EL 19.5:9 1,080×2,340px 可変リフレッシュレート対応 |

6.5型 有機EL 21:9 1,640×3,840px |

| アウトカメラ | 【標準】48MP F1.9 24mm相当 OIS対応 IMX888 1/1.35型センサー | |

| 【望遠】12MP F2.3-3.5 85-170mm相当 OIS対応 IMX650 1/3.5型センサー | 【望遠】12MP F2.3-2.8 85-125mm相当 OIS対応 IMX650 1/3.5型センサー | |

| 【超広角】12MP F2.2 16mm相当 IMX563 1/2.55型センサー | ||

| インカメラ | 12MP F2.0 20mm相当 IMX663 1/2.93型センサー | |

| カメラアプリ | Camera (1つに統合) |

Photography Pro Videography Pro Cinematography Pro |

| 電池・充電 | 電池容量 5,000mAh 急速充電対応 USB PD 最大30W 純正充電器 XQZ-UC1(別売) Qi ワイヤレス充電対応 | |

| おサイフケータイ | ○ 対応 Suica・PASMO・ICOCA対応 共存可 | |

| 生体認証 | ○ 電源ボタン一体型指紋センサー | |

| イヤホンマイク端子 | ○ 対応 ⌀3.5mm 4極 CTIA | |

| 防水・防塵 | IPX5/8防水 IP6X防塵 | |

| 大きさ、重さ | 約162mm×74mm×8.2mm、約192g | 約165mm×71mm×8.3mm、約187g |

| カラバリ | ■ ■ ■ ■ 4色 | ■ ■ ■ 3色 |

| Wi-Fi | 2.4 / 5 / 6GHz (Wi-Fi 6E) Wi-Fi 7 対応予定 |

2.4 / 5 / 6GHz (Wi-Fi 6E) |

| OS | Android 14 最大3回のOSバージョンアップ |

Android 13→14 最大2回のOSバージョンアップ |

| アップデート | 発売日から4年間 | 発売日から3年間 |

| 発売時価格 | 189,200円 | 195,000円 |

| キャッチフレーズ | ソニーの技術と、未体験の感動へ | 本物のエクスペリエンスを |

| パッケージ | プラスチック全廃(コーティング・接着を除く) 付属品無し(簡易説明書のみ同梱) | |

対応バンド構成

【SIMフリー版】

- 5G NSA Band n1, n3, n5, n28, n41, n77, n78, n79※ (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 66, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

[1] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

【NTTドコモ版 SO-51E】

- 5G SA Band n78, n79 (Sub-6), n257 (mmWave)

- 5G NSA Band n1, n3, n28, n41, n77, n78, n79 (Sub-6), n257 (mmWave)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 28, 66, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5

- 2G GSM 4バンド対応

[2] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

【au版 SOG13】

- 5G SA/NSA Band n3, n28, n41, n77, n78 (Sub-6), n257 (mmWave)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 8, 11, 18, 19, 26, 28, TD-LTE Band 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1

- 2G GSM 4バンド対応

[3] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

【ソフトバンク版 A401SO】

- 5G SA/NSA Band n3, n28, n41, n77, n78 (Sub-6), n257 (mmWave)

- 4G FD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 8※

- 2G GSM 4バンド対応

[4] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

au版は海外向けの対応バンドが明記されていないが、ソフトバンク版と同様と思われる。

SONYは今回も対応バンド構成を販路ごとに変えている。Xperiaは通信品質が高くて快適に使える利点はあるものの、回線契約と端末販売の分離が求められている昨今、対応バンドはそろそろ統一してほしいと思うし、SHARPのように無線部分は全キャリア共通にしてコストを抑える方が良かったのではとも思う。

対応幅が最も広いのはドコモ版で、5Gは国内全キャリアの全バンドに対応している(auが提供予定のn40を除く)。

とはいえ、ドコモ版はドコモしか使っていない特殊なバンド (5G n79) に対応しているというだけなので、専らau・UQ・povo、SB・YM・LM、楽天(各MVNOを含む)回線を使うのであれば、au版・SB版が使いやすい。

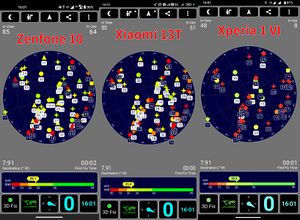

筆者は発売直後に「auオンラインショップ レンタルサービス」にてau版 SOG13 を借りて実機を使ってみた。povo 2.0 とワイモバイル、楽天モバイルのSIMを入れて 5G n257 基地局のすぐ近くで計測した例が右図。各々順当に伸びている。

キャリア版(ドコモ版、au版、SB版)は全てn257に対応している。n257はエリアが限定的なのであまりメリットは無いが、駅前繁華街などの混雑エリアで整備されているので、大都市の混雑エリアで使いやすいメリットはある。

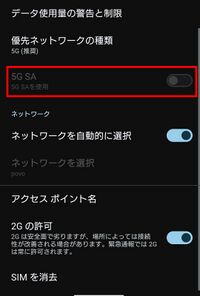

5G SA にも対応しているが、5G SA を使うには各キャリアのいわゆるメインブランドで契約した専用のSIMが必要になる。例えばau版(SOG13)に povo 2.0 のSIMを入れると「5G SA」の設定スイッチがグレーアウトして無効化される(右図)。とはいえ 5G SA はエリアが極端に狭く、実用上もNSAの方が使い勝手が良いので、全く問題ないだろう。

ちなみにau版に楽天のSIMを入れると 5G SA の設定スイッチがONになっている。楽天はまだ 5G SA を始めていないので実際には使えないが、楽天回線で 5G SA を使えるようになるのかは不明。

一方、SIMフリー版はSub-6までは対応しているが、n257(いわゆるミリ波)に非対応。

5G n257(ミリ波)はエリアが極端に狭く、しかも基地局を見通せる限られた場所でしかほぼ恩恵がないので、実用上は対応していなくても困ることはない。右写真はn257に対応していない Xiaomi 13T au版に同じ povo 2.0 を入れて比較した例だが、n257 が使えなくても実用上困ることは無い。

ただし、5G端末が普及した昨今、混雑エリアではn77/78も混んでいることがあるので、そうした場所ではn257を使えると比較的空いているメリットはある。

本機は20万円もする超高額機種なので、総務省も奨励しているミリ波に非対応は残念だ。本機はソニーを代表する機種で、SIMフリー版はソニーファンが指名買いするのだから、ハイエンドモデルくらいは手を抜かずにSIMフリー版もn257に対応してほしかった。 (まあ、それで価格がさらに1.5万円くらい上がったら誰も嬉しくないだろう、という見方もあるとは思うが。)

また、SIMフリー版はドコモだけしか使っていない 4G Band 21 に対応しているが、auとSBが使っている 4G Band 11 には対応していない。マイナーバンドとはいえ、他社には廉価モデルでも対応しているものがあるくらいなので、ハイエンド機にとってコスト的なハードルはほとんどないだろう。どちらも同じ1.5GHz帯だが、両方に同時対応できないからドコモを優先しているとか?…まあ Band 11 に対応していなくても実用上不便はないが、au回線では混雑エリアを中心にけっこう使われているので、対応してほしかった。

SIM種別はnanoSIMとeSIMのDSDVで、microSD併用可能。これはこれで良いのだが、そろそろデュアルeSIMにも対応してほしいと思う。

また、XperiaはSIM切り替えが面倒。データ通信回線を切り替えるには、いちいち【設定 > ネットワークとインターネット > SIM > 使いたい回線 > モバイルデータをON】にする必要がある(その後の回線切替は10秒足らずで終わる)。クイック設定で一発切替できるZenfoneを見習ってほしいものだ。

その他、Wi-Fiは当初 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) に対応、2024年秋以降のファームウェアアップデートにてIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) に対応予定とされている。新しい規格を追いかけて対応する姿勢は素晴らしい。

Xperia 1 VI の主な特徴

熱対策

Xperiaシリーズの課題は何といっても自家発熱による性能低下が著しいことで、特に夏場は屋外でカメラを使おうとするとすぐに強制シャットダウンされて使い物にならなかった。

遅ればせながらSONYも2023年モデルより熱対策を始め、前機種 Xperia 1 V では熱拡散シートを入れて「発熱を抑制しながら長時間の撮影などを可能にし」たと謳われていた。その前の爆熱 Xperia 1 IV よりは改善したが、夏場のカメラ撮影は10分と持たないありさまだった…

2024年モデルとなる本機では、SONYで初めてベイパーチャンバーを導入したことがアピールされていた。その効果は絶大で、筆者が気温33℃の炎天下で撮影していてもカメラを使い続けることができるまでに改善した。

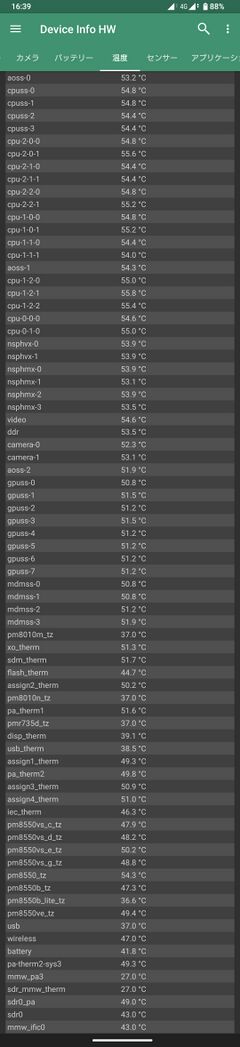

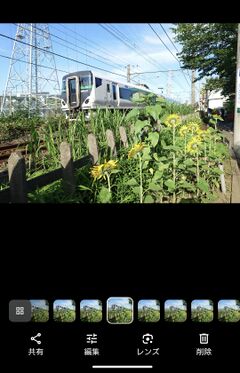

別の日だが、気温30℃の屋外でカメラを30分ほど使っていたときの温度が右図。筆者がかつて使っていた Xperia 5 IV は秋に数分カメラを使った程度で機能停止していたが、その頃に比べると本機は放熱性能が大幅に改善された。

また、ディスプレイのアスペクト比を21:9から19.5:9に変えたことも熱対策になるのだという。と言ってもアスペクト比はあまり関係なくて、解像度を4K→FHD+に落としたことと、可変リフレッシュレートに対応したことで、消費電力を削減したことを指しているのだろう。

爆熱 Xperia 1 IV のユーザーは、本格的な夏がくる前に買い替える価値がありそうだ。

画面サイズ

Xperiaシリーズはずっとアスペクト比21:9の縦長画面にこだわってきたが、本機は19.5:9に変更された。

どちらも一長一短あると思うが、これまでの21:9縦長画面はXperia独特だったので、本機はスマートフォンとしては一般的なサイズ感になった。

個人的には幅が狭めの21:9が持ちやすくて好きだったが、アプリによっては上下端が無駄になりがちだったし、19.5:9の方が実用画面サイズが広く取れると思う。

解像度が4K(3,840×1,644px)からFHD+(2,340×1,080px)に落ちたことも含め、一般的なディスプレイモジュールを採用することによるコスト削減効果は大きそうだ。

ソニーは放送・業務用ビデオカメラの大手メーカーだし、映画子会社も持っているので、プロが制作した映像作品との親和性を訴求して21:9の4Kディスプレイを搭載し続けてきた。しかし実態としては4K映像コンテンツよりもYouTubeや各種SNSの配信動画を視聴する機会が多いことから※、軌道修正したようだ。

YouTubeなどではFHD程度の解像度が一般的なので、実用上はFHD+でも体感差はほとんどないだろう。

とはいえ、電子書籍などでは差が出るし、20万円もするハイエンド機種としてはどうなのかなという気もする※。

反面、今の20万円でも高すぎるのに、4Kディスプレイにこだわって25万円クラスになるようではユーザーが離れるだけだろうから、ここは妥協して正解かもしれない。

しかし、同時発表された Xperia 10 VI では21:9のディスプレイを採用しており、ちぐはぐな感がある。まあ別の機種だしユーザー層も被らないだろうから実用上問題にはならないだろうが、21:9よりも19.5:9の方がYouTubeや各種SNSの動画に適しているという説明だったので、ならば普及モデルの Xperia 10 VI でこそ19.5:9を採用すべきだったのではと思う。

ちなみに引き続きノッチレスで、インカメラやセンサー類は上端の縁に収められている。筆者はAndroid他社のノッチを邪魔だとは感じないし、YouTubeやSNSの動画は16:9が多いので、19.5:9のディスプレイでも左右(長辺側)が余るから、ノッチがあったところで気にならない。でもそこはSONYのこだわりなのだろう…

電池持ち

熱対策と可変リフレッシュレート対応が奏功したのか、電池持ちが大きく改善し、筆者の使い方(カメラが主)では1日使っても電池が半分くらい残っていて驚いた。

もちろん、ダークテーマにする、無駄なアプリを削除・無効化する等の基本的な対処は実施しているが、同様の条件下でも他機種より電池持ちが良くなったように思う。

ただし、カメラの「顔/瞳AF」がONのままだと電池を食うので、人物撮影をあまりしない人はOFFにすることをお勧めする。

側面電源ボタン一体型の指紋センサー

本機は引き続き、側面電源ボタン一体型の指紋センサーを搭載しており、いちいち画面を見ることなく自然な操作でロック解除できる。

初期設定ではセンサーに触れるだけでロック解除されるが、設定により、押した時だけロック解除されるようにもできる。 【設定 > セキュリティ > 押し込み式指紋認証をON】

画面内指紋センサーは画面保護フィルムとの相性が出やすいが、本機はそうした心配無用。覗き見防止フィルムを貼ることもできる。

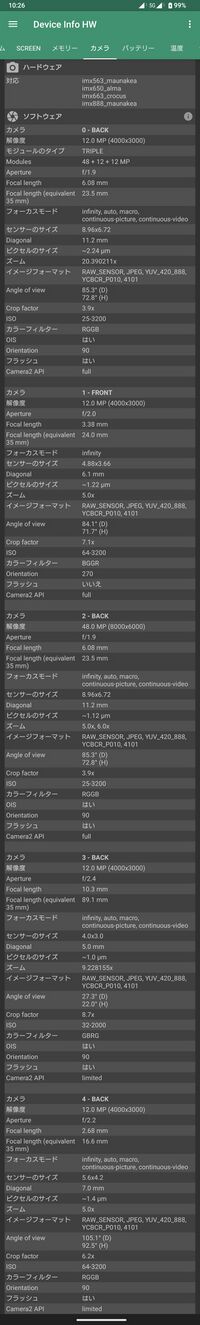

カメラセンサー

カメラアプリや作例などの実機レビューは#カメラを参照

メインカメラは Xperia 1 V から据え置き。同機で採用された最新のセンサー IMX888 (LYT-T808, Exmor T for mobile) は評判も良いので、変える必要はなかったのだろう。

今回、望遠カメラ(ペリスコープレンズ)の望遠端が光学7倍ズーム(170mm相当)に拡大した。前回 Xperia 1 V は5倍(125mm相当)までだったので、より望遠側に伸びた。そのぶんF値(明るさ)は望遠側で落ちているが、広角端(3.5倍)の明るさは同じ (F2.3) なので、性能面は同等と思われる。

なお、光学2倍ズーム(48mm相当)まではメインカメラが使われる(48MPセンサーの中心部を切り出して12MPで記録する)。2倍~3.5倍の間はデジタルズームになる。2倍~3.5倍の間をよく使う人は要注意。

本機は望遠カメラを使う「テレマクロ」を搭載した。スマートフォンのマクロ撮影機能では超広角カメラを使うことが多いが(本機でも自動切換の接写モードでは超広角カメラを使う)、「テレマクロ」では望遠カメラを使うことでOIS(手振れ補正)が使えるとともに、奥に迫るようなマクロ写真を撮れる。反面、AFは利かずピントはマニュアル操作が必要になって使いにくい面もある(超広角カメラを使う自動切換の接写モードではAFが働く)。用途は限られそうだが、うまく活用できれば特徴ある写真が撮れそうだ。

イヤホンマイク端子搭載

イヤホンマイク端子は本機にも引き続き搭載されている。

有線ヘッドホン用のオーディオ回路は新規に設計され、本体内蔵のステレオスピーカーも更新されたそうだ。

近頃は安易にイヤホンマイク端子を廃止する動きがあるが、Xperiaはしっかり搭載し続けているので、音楽のみならずオンライン会議などにも有線イヤホンマイクを使えて利便性が高い。

ただ、本機の音量調整が大音量寄りになっていて(≒出力が大きくて)、大型のヘッドホンや安価なイヤホンを使うぶんにはいいが、少ない電力で駆動する高性能イヤホンを使っていると音量を下げきれないことがあった。静かな場所で高性能イヤホンを使う時には要注意。

一方、本機のスピーカーは音量が大きく比較的明瞭で、イヤホンを外すと外付けスピーカー不要でZoom会議できる。周りに人がいない場所ではイヤホンを外し、人がいる場所や騒がしい場所では有線イヤホンマイクを付けてと柔軟に切り替えできる。

RAMと内蔵ストレージを減らして実質値上げ

前機種 Xperia 1 V のSIMフリー版は RAM 16GB だったのに対し、本機は RAM 12GB に減った。正確に言えば RAM 16GB モデルも遅れて発売されるが、2万円ほど割高になるそうだ。日用品でよくあるが、中身を減らして実質値上げしたのだろう。

とはいえ、多くの場合 RAM 12GB でも充分だろう。他社のハイエンド機種でも RAM 12GB くらいが普通で、16GBは多い方だ。

同様に内蔵ストレージも512GB→256GBに減った(512GBモデルは割高で実質値上げされている)が、本機はmicroSDカードに対応しているのが強みになる。4K動画を撮りまくるといった用途でもなければ、microSDカードを併用することで、内蔵ストレージは256GBで充分だろう。

microSDカード対応

イヤホンマイク端子のみならず、XperiaはmicroSDカードに対応しているのが嬉しい。

microSDカードも廃止するメーカーが多いが、音楽や写真などの個人データをmicroSDに入れておけば機種変更時にデータをそのまま移すことができ、データの引き継ぎに不自由することもない。

注意点として、4Kなどの高画質で動画を撮る人や連写をする人は内蔵ストレージに保存する方が良い。microSDを保存先にしても撮れるが、撮影後に保存されるまで待たされる(保存が追いつかない場合は撮影データが消えることもあると案内されている)。写真(静止画)を時々撮るくらいなら全く問題ないが、カメラを多用する人は内蔵ストレージに保存し、microSDはアプリ等のデータ保存に使うのが良いだろう。

おサイフケータイ対応

当然FeliCa(おサイフケータイ)に対応している。筆者がau版実機で試した範囲では、自動改札機、簡易改札機、買い物を含めて反応は良好。HELLO CYCLING の「黒いロック」でも使えている。

長年Xperiaを愛用してきた筆者がXperiaから離れたのは、FeliCa開発元のSONYにもかかわらず Xperia 5 IV のモバイルSuica対応が御座なりで突然反応しなくなる(改札や支払いで引っかかる)不具合が発生したことがきっかけになったが、さすがに改善されたようだ。

ドコモロゴ無し

Xperiaに限らず、ドコモは2024年春モデルから多くの機種で端末本体にドコモロゴを入れるのをやめたようだ。Xperia 1 V までは背面中央に大きくドコモロゴが入っていたが、本機はドコモロゴが廃止された。

「共通の部材に変更することで廃棄部材の削減や開発コスト・工数を削減」する狙いだそうだが、ユーザーニーズも鑑み、ドコモロゴを入れるメリットよりもデメリットの方が大きくなってきた面もあるのだろう。

ただし、同じく不評で余計なコストがかかっているはずのドコモ仕様の見づらい絵文字や各種プリインアプリがどうなっているかは不明。

GNSS(GPS等)

本機はもちろんGNSS(GPS等)に対応しているが、屋外の同じ場所に筆者手持ちの実機3台を並べてみたところ、右図のように本機だけ見える衛星が少なかった。

右図がそれで、Zenfone 10 が良好(85個見えて64個が使える)、次に Xiaomi 13T(80個見えて61個が使える)、最後に本機(48個見えて8個が使える)。 前2者は誤差の範囲だと思うが、本機のGPS感度は少し悪いのかなと感じられた。

次の写真はわかりやすくするためにQZSSのみを表示した例だが、Xiaomi 13T は5つ見えて3つ使っているのに対し、本機は1つ見えて全く使えない状態だった。QZSSの195が Xiaomi 13T は緑色(電波が強い)だが、本機は赤色(電波が弱い)になっている。

筆者が試した範囲では、位置測位がもたつくといったことはなかったが、条件が悪い場所では位置を見失うことがあるかも?

なお、みちびき「災危通報」(災害・危機管理通報サービス)には非対応。

Xperia 1 VI の付属品

本機は付属品無し。箱を開けると本体と「クイックスタートガイド」「カード類の取り付け方法」のみが入っている。

パッケージにはプラスチックを全く使っていない(紙の表面加工を除く)。紙箱には「ソニーのオリジナルブレンドマテリアル」を使用していると明記されているが、森林認証は取得していない。紙箱は古紙と非木材原料のみであれば森林認証不要だが、掛紙などは普通の紙なので、森林認証も取得しておく方が良いように思う。

別売品

充電器もケーブルも別売なので、USB Type-C PD急速充電対応のACアダプタとケーブルを別途用意する必要がある。

汎用規格なので、手持ちの充電器があればそのまま使えると思うが、無い場合は購入しておこう。

筆者の手元では、30W出力の充電器 (Anker 711 Charger, AUKEY PA-B1L) を使ってピーク時24W程度で急速充電されているので最大30W程度と思われるが、通常は20W充電器でも充分だろう。

本機は#熱対策が効いているのか、同じ20W充電器 (AUKEY PA-B1S) を使っても以前のXperiaよりも充電が早いと感じる。

急ぎの場合は、セブンイレブンで購入できるAnker製品がおすすめ。ただし充電器にケーブルは付属しないので、一緒に買っておくことと、端子形状を間違えないように(Lightningは古いiPhone専用なので使えない)。

また、ケースや画面保護フィルムなども付属しないので、必要に応じ市販品を購入しよう。

筆者は「auオンラインショップ レンタルサービス」で借りたのでわずか2週間ほどだが、画面保護フィルムやストラップが無いと使いづらくて、別途フィルムとケースを購入した:)。

ストラップを付けたい場合にはストラップ対応のケースを購入しよう。

注意点として、本機はカメラキー(シャッターボタン)を備えているが、カバーを着けると、シャッターボタン(特に半押し)の操作をしにくくなる。本機のカメラボタンは大きくなったので押しやすくなったが、カメラボタンを多用する場合は要注意。

もっとも、本機のカメラアプリは改良されて画面内シャッターボタンを常時使えるようになったので(Xperia 1/5 V までのカメラアプリはBASICモード以外では画面にシャッターボタンが表示されず、本機のシャッターボタンを操作する必要があって不便だった)、押しにくい場面では画面内シャッターボタンを使えばいいだろう。

Xperia 1 VI のお得な買い方

(2024年6月現在)

ソニーストアで買う

キャリア版の強制シャッター音が気になる場合は、シャッター音をOFFにできるSIMフリー版を選ぶのが無難※。

価格もキャリア版(各社とも20万円超)よりは安く、ソニーストア(直販)価格は189,200円(RAM 12GB・ストレージ 256GB)。これに送料が別途かかる。

2024年 9月 9日までは1万円キャッシュバックキャンペーンが実施されているので、購入後に応募しよう。

ソニーストアでの支払方法は一括払いのほか、36回まで無手数料の分割払いと、残価設定クレジットを利用できる。

残価設定クレジットは1回目が9,800円、2~12回目が9,100円で、1年間の使用料が109,900円(キャンペーンを考慮すると実質99,900円)。13回目に残価(109,000円)を支払うか、端末を返却するかを選ぶ。

もし中古店の買取価格が1年後の残価(109,000円)よりも高ければ、残債を支払って中古店に売れば良い。SIMフリー版にはネットワーク利用制限が無いのでいつでも売却できる。

長期補償は「Xperia ケアプラン」を利用できる。年間5,500円または月々550円かかるが、修理代の上限が5,500円になり、水濡れ・全損時には24,000円で交換サービスを利用できる。

すでにXperiaのSIMフリー版を使っていて加入済みの場合は、対象機種を入れ替えることができる。新規加入も入れ替えも注文時に指定する必要がある(後からの加入はできない)。

家電量販店でも購入できるが、価格はほぼ同じ、ポイント還元は1%程度で、あまりメリットは無い。ただし楽天市場やYahoo!ショッピングなどではモールのポイント施策が適用になることがある。

ソフトバンクで機種のみ購入する

「ソフトバンク 機種のみ購入」で検索すると機種のみ購入を受け付けている公式Webサイトが見つかる※。

「スマートフォン」を選び、「Xperia 1 VI」を選ぶ。続いて「ソフトバンク回線を契約していない」を選ぶと、機種のみ購入できる。

支払いは48回分割払いで、金利・手数料・送料いずれも無料。 ソフトバンクの分割払いは均等分割ではなく、最初の12回が月々5,625円で、13回目からは月々3,985円になる。

本機は「新トクするサポート」(プレミアム)が適用されていて、回線契約不要で利用できる。最初の12回を支払ってから端末を返却し、「早トクオプション利用料」12,100円※を支払うと、残債が免除される。

「あんしん保証パックプラス」(月額715円)の加入が必須なので、月々の支払額は6,340円、12回目の支払後に端末を返却する場合は「早トクオプション利用料」(12,100円)を加えて1年間の使用料が88,180円になる。

キャッシュバックキャンペーンを加味しても、SIMフリー版の残価設定クレジットより11,720円安いが、カメラのシャッター音をOFFにできないことや、ネットワーク利用制限があることなどを考慮すると、どうだろうか。

もし1年後の中古店等の買取価格が高い場合はそちらに売ることもできるが、その場合は先に機種代金の残金を一括で支払う手続きをして、ネットワーク利用制限を○にしてからでないと売却できない。非常に面倒かつ割高になるので、実際には1年後ないし2年後にソフトバンクに返却するしか選択肢がほぼない。

キャリアの施策は買いやすくしている側面もあるが、実機を使ってみたら意外なところで用途に合わなかったときや、ライフスタイルの変化、他社から魅力的な新機種が出てきたといった場合に、SIMフリー版ならばいつでも売却できるが、キャリア版は融通が利かないのが難だ。

ちなみに、公式Webサイトには「ソフトバンクの回線契約がなくてもご購入いただけます。ご希望のお客さまは各店舗にてお求めください(一部例外あり)。」と書かれているが、実際には上記の裏口から入ってオンラインで機種のみ購入する方が早い。建前上はソフトバンクショップでも受け付けているのだが、実際に購入しようとすると(回線契約を伴わない人には)やれ在庫が無いだとか取り寄せに時間がかかるだとか言われてやんわり断られるので、オンライン購入が手っ取り早い。律儀に機種のみ購入に対応してもらえる店舗の方が例外のような状況になっている。

auオンラインショップ レンタルサービス (Rentio) で借りる

「auオンラインショップ レンタルサービス」(運営会社レンティオ)を使うと、月額9,900円で借りられる。最低利用期間は3ヶ月。1年使うと118,800円になり、SIMフリー版やソフトバンク版の方がお得になるが、3ヶ月~の短期間で返却できるので、新しい物好きで頻繁に買い替えているような人に向いている。

ワンタイムプランというものもあり、試用や旅行などで短期間(2週間~)借りたいときに利用できる。当然ながらワンタイムプランには最低利用期間はなく、料金は2週間(14泊15日)で9,900円、追加1日ごとに300円。返却時の送料はかからない(送料着払いで発送する)。

キャリアショップ店頭の展示機では写真撮影の具合などは判らないし、こだわりのある人や、自腹レビューするような人は、新品で買って、試用してから中古店やフリマサイト等で売却していたが、けっこうな手間がかかるので、新しい機種を使ってみたい人には便利なサービスだ。

注意点としては、レンタルなので新品ではなく中古品が提供される。「そのまま購入」という仕組みもあるが、購入するつもりならば新品を買って、不要になったら中古店等に売る方が良いと思う。

また、レンタルサービスは提供台数が限られており、出払っていると使いたい時に借りられないデメリットがある。

本機はアクセサリは何も付いていないので、別途用意する必要があるが、充電器・ケーブルは USB Type-C 対応の汎用品を使える。

短期に借りる場合はアクセサリーに費用をかけたくないだろうが、Amazonなどで概ね1000円弱で購入できるケース・フィルムセットもあるので、併せて注文しておくと良いだろう。

筆者も本体は短期に借りたが、ガラスフィルムを貼る方が指の滑りが良いし、ストラップが無いと使いづらいので、結局購入した(^^;。

カメラ

センサーは Xperia 1 V と同じで、AF性能や解像度は優秀。

また、Xperiaシリーズの特長として、「プロ」モードにすると連写やシャッター優先などの撮影機能を利用できる※。競合他社では省略されがちな機能なので、これらを使うならXperiaのカメラは使いやすい。

Device Info HW(右図)で見たところ、センサーは、メインが SONY IMX888 1/1.35型(全画素数52MP、有効画素数48MP)、超広角が IMX563 12MP 1/2.55型、望遠が IMX650 12MP 1/3.5型、インカメラはIMX663だった。 (本稿ではインカメラは評価しない。)

本機はカメラが「売り」の機種だが、良いところと、良くないところがある。 どの機種にも言えることだが、万能な機種はなく、向き・不向きがある。

筆者はカメラが「売り」の機種ばかり実機レビューしているので若干辛口になっているが、基本性能は作品づくりにも使えるレベルで、スマートフォンのカメラとしては高水準。

ただ、実売20万円の超高額な機種として考えると、手を抜かずに細かな欠点も潰してほしい、とは思う。

なお、本機出荷時のファームウェアは望遠カメラに不具合があり、発売直後にアップデートが配信されている。新品購入後はWi-Fiにつないでアップデートしてから利用しよう(筆者はアップデート後の SOG13 69.0.C.2.20 にて評価している)。

シャッター音

キャリア版は、強制シャッター音(OFFにできない)(au版 SOG13 で確認)。

SIMフリー版は、シャッター音をOFFにできるようだ※。SIMフリー版発売後にソニーストア(全国5店舗)で実機を確認できるはずなので、気になる人は購入前に店頭で確認しよう。

筆者は撮影中は他人の一眼レフのシャッター音も耳障りだが、本機はわざわざ余計な音を鳴らしているのだから、カメラを多用する人には耳障りだろう。20万円もする本機を買うような人はカメラ重視な人が多いだろうから、気になるのではと思う。

爆音シャッターのXiaomiと違って音量は大きくないが、SnapdragonなのでOFFにする裏技も使えない。

動画ならば開始・終了時のみだが、写真(静止画)は1枚毎に音が鳴るので煩わしい。写真をたくさん撮る人はSIMフリー版を買う方が良いかも。

シャッター待ち時間

これも、改善されていなかった。

Xperiaは「αゆずり」「スマートフォンの皮を被ったα」だなどと謳いながら、列車待ちや風待ちなどでシャッターチャンスを待っていると、20秒ほどで「一定時間操作がないため、間もなくカメラアプリを終了します」という警告表示が出て、さらに20秒ほどでカメラが勝手に終了してしまう。この自動終了の時間は変更できない。

当然ながら「α」のパワーセーブ機能は変更でき、時間を最長30分まで設定できるし、無効にもできるが、Xperiaのカメラアプリは「αゆずり」と謳う割りに、わずか40秒もシャッター待ちすら許さない。

写真撮影していると列車待ちや風待ちなどで数分待つのは当たり前だと思うのだが、本機は20秒毎に画面を触るなどする必要があって、非常に煩わしい。

シャッターラグ

シャッターラグは短め、かつほぼ一定で、動体撮影にも使いやすい。

連写

機能面では、連写ができるのが特長となるだろう。競合他社のカメラでは連写機能が削除されていることが多いが(筆者が最後に見たのは Huawei nova 5T だろうか…)、本機では「プロ」モードに変更する必要があるものの※、連写機能を使える。列車などの動体撮影には非常に便利だ。

連写撮影した写真は「Google フォト」アプリで開くと右図のように表示されて選べる。

【/内部共有ストレージまたはSDカード/DCIM/Camera/年月日_時分秒番号/DSC_連番_BURST年月日….JPG】にフォルダ分けして保存されているので、まるごとパソコン等に移すこともできる。

なお、通常の連写とHDR連写を選べるが、HDR連写は処理負担がかなり大きいようで、撮影後に次の撮影ができるようになるまでしばらく時間がかかることがある。

光学7倍ズーム

本機のアウトカメラは標準【1x / 2x】、超広角【0.7x】、望遠【3.5x~7.1x】の3眼。

標準カメラが24mm相当なので、それとの対比で16mm相当の超広角は0.7x、85~170mm相当の望遠は3.5x~7.1xと表記されている。

望遠レンズは可動式のペリスコープで、前機種 Xperia 1 V(3.5~5.2x)からさらに望遠端が伸びた。

メインカメラと望遠カメラはOIS(光学式手ブレ補正)にも対応していて、望遠時の手ブレ補正もよく効き、望遠カメラの広角端3.5倍でならば手持ち撮影でも実用的。

ただし本機の売りである可変光学ズームの望遠端7.1倍になるとレンズが暗くなり、わずかな手ブレによる画質劣化も大きいので、用途を選ぶようになる。明るい場所では手持ちでの望遠撮影も実用になったので(#作例参照)、頑張っているとは思うが、過度な期待はしない方が良いだろう。

2xは標準カメラ(1x)を使い、48MPセンサーの中心部を切り出すことで疑似的な光学ズーム(デジタルズームではない)となっている。要はトリミングだが、3眼カメラの中で最も性能の良いメインカメラを使えるので有用だ。

ところが、2x~3.5xの間は無く、デジタルズームになる。

個人的には、望遠端を伸ばすよりも、望遠端は5xでいいから、2x~3.5xの間を光学ズームでカバーしてほしかった。 画質面でも操作面でも、2x と 3.5x の間が空きすぎている(この間にしようとすると画質は落ちるし操作も面倒になる)のは改善してほしいと思う。

#作例で少し紹介しているように、7.1xズームも手ブレ補正がよく効き、AF性能と相まって、頑張ってはいる。野鳥やトンボなどの大きめの昆虫も撮れて面白いが、メモ的には使えても作品には使えないだろうし、望遠端ではレンズも暗くなって、不鮮明になりがち。

7倍ズームは基地局を撮って回っているような人には便利に使えそうだが、一般には7xよりも2x~3.5xの間の方がよく使うように思うのよね。

Xperia 1 シリーズは「創作活動」をする人向けに開発しているそうなので、ならば尚のこと、望遠端を伸ばすよりも先に隙間を埋める方が良かったのではと思う。

また、0.7x / 1x / 2x / 3.5x / 7.1x は1タップで切り替わるが、それ以外の画角は長タップ&スワイプ操作が必要で、その操作も思うようにいかず手間取る場面が多かった。

他社の機種とスワイプ操作が逆方向になっていることもあるし、Xiaomi 13T では動画撮影時には画角がスムースに変更できるよう工夫されているのに対し、本機では撮影中の画角調整(ズーム操作)はカクカクしがちなのも気になった。

「弘法筆を選ばず」でプロなら操作が多少煩雑でも使いこなせるという考えなのかもしれないが、個人的には操作性の改善が必要と感じられた。

マクロ

マクロ専用のレンズは無く、近接撮影時には自動で超広角カメラに切り替わるようになっている。

しかし花などを撮っていると頻繁に超広角カメラに切り替わり、AFこそ使えるものの、位置がズレる※、画質が落ちる、手ブレ補正が効かない等あって煩わしいので、筆者はOFFにしている。 【⚙ > メニュー > 近接撮影 > OFF】

本機のメインカメラは近寄っても撮影しやすいので、もう少しぎりぎりまでメインカメラを使うようにする方が良いのではと思う。

テレマクロ

前述の自動で切り替わるマクロ(近接撮影)とは別に、望遠カメラを使うマクロ機能がある。

モードを「その他」にしてから「テレマクロ」を選ぶと起動する。

テレマクロでは望遠カメラ(120mm相当)を使って近接撮影できる。面白いのだが、AFはできずMF(マニュアルフォーカス)になり、調整が微妙で使い方が難しい。

他社で顕微鏡機能を付けた機種があったが、そこまでいかないものの、それに近い面白さはあると思う。

実用面でも、右作例のような使い方ができそう。ピント合わせが難しいので動物には使いにくいが、植物には使えそうだ。

レンズフレア

歴代Xperiaのレンズはフレアがひどいが、最新の Xperia 1 VI でもレンズの欠点は引き継がれていて(;_;)、レンズの内面反射がひどく、フレアがきつい。

いつも思うんだけれど、Xperiaの「ZEISS T*」は飾りなのかしらね?

「Xperia向けに特別に施されたZEISS T*コーティングは、反射を抑えてクリアな表現と高コントラストを実現」すると謳われているけれど、現場に出すと右図のようになるのよね。逆(Xperiaの方が反射を抑えてクリアな表現と高コントラストで撮れること)はまず無いし。

同じ条件で比べても Xiaomi 13T※などは抑えられているし、#動画作例でも Zenfone 10 と撮り比べて本機はフレアが派手に出ているように、Xperiaは普段の撮影シーンでも頻繁にレンズの内面反射に悩まされる。逆光撮影が好きな人は要注意。

これも「弘法筆を選ばず」でプロなら万難を排してハレ切りすべしという考えなのかもしれないが、実際にはそういう撮影シーンばかりではないし、シャッターチャンスは都合よく合わせてはくれないのよね。

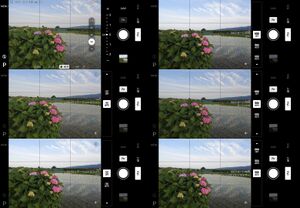

カメラアプリ

従来Xperiaシリーズのハイエンドライン(Xperia 1, 5)には「Photography Pro」「Videography Pro」「Cinematography Pro」という3つのアプリが搭載されていたが、本機ではこれらが統合されて※1つの「Camera」アプリになった。

単にアプリが統合されたのではなく、スマートフォンライクなUIに変わった。ステップ数・切り替えが少ないUI仕様に刷新されたそうで、筆者も実際に使ってみて、以前よりは使いやすくなったと思う(ステップ数は相変わらず多いように感じたけれど)。

正直従前のアプリはとっつきにくさがあった。マニュアル操作がしやすい面はあったが、P/S/Mモードは結局あまり使わない(制限の多いBASICモードで撮っていた)、という人も多かったのではと思う※。

でも従来のXperiaでは一般ユーザーも「Photography Pro」を使うしかなくて、こだわりのある人向けのUIが前面に押し出されていて一般には取っ付きにくい感があったが、Xperia 1 VI では一般的な見た目になったことで、取っ付きにくさは大きく軽減されている。

一方、「Photography Pro」のUIこそ変わったが、機能的には多くの機能が「プロ」モードの中に搭載されているので、従来のXperiaの撮影機能が好きだった人でも継続して使えるようになっている(UIが変わったので再学習は必要になるが)。

従来のP/S/Mモードでは画面内シャッターボタンを使えなかった(本体の物理シャッターボタンを押すしかなかった)が、新アプリではシャッター(レリーズ)ボタンが画面内に常時表示されるようになったので、本体の物理シャッターボタンを使わなくても撮影できるようになった。

もちろん、モードを問わず本体のシャッターボタンを使っても撮影できるし、半押しにも対応している。撮影シーンに応じてどちらも使えるのは嬉しい。

なお、シャッターボタンは縦持ち時の下寄りに出るので、右手で持っていれば横持ち時に右指で押すようになるし、左手で持っていれば左指で押すようになる(もちろん他の指で押しても構わないが)。

AF/MFとシャッター速度に限り、「写真」モードでも利用できる(要設定、【⚙ > メニュー > 「フォーカス」「シャッタースピード」をON】)のだが、#連写は「プロ」モードにしてドライブモードを変更しないとできない※。連写も設定で長押し常時有効にできるようにしてほしかった…

新UIの使いにくい点

下はXiaomiのカメラアプリUI。モード切替バーはレリーズの内側にあって誤タップしにくくなっている。

新カメラアプリでは「写真」「ぼけ」「プロ」などのモード切替がレリーズの外側にあって、実機を使っていると、これを誤タップしやすいきらいがある。シャッターを押すつもりで触れると勝手にモードが変わってしまうことがあり煩わしい。

他社のカメラUIでは一般にモード切替がレリーズよりも内側にある(シャッターボタンがいちばん外側にある)ので、Xperiaの新UIはちょっと使いにくい感がある。

モード切替バーは「プロ」「ぼけ」「写真」「動画」「スロー」「その他」固定。他社を見習って並べ替えや入れ替えなどのカスタマイズができるようになると良いと思う。

そして、モードの切替などを覚えていて、次回起動時にもそのモードで起動する。これは良し悪しあると思うが、普段「写真」を使う人がたまに「プロ」を使った時などに、再起動しても「写真」に戻らない。以前のアプリは起動時のモードを選べるようになっていたし、本機でも起動時のモードを選べるようにしてほしい。

「プロ」モードにして「Fn」をタップすると各種切替ボタンがレリーズのすぐ近くに出てきて、利き手の親指や人差指で全て操作することを意図したUIになっている。手が大きい人には片手で使いやすいのかもしれないが、手が大きい人以外には指が届かなくて両手で持ってポチポチ押す格好になるので、正直使いにくい。親指や人差指を大きく動かす必要があるため、ただでさえ幅が広がって持ちにくくなった本体の重さを支える他の指にも負担がかかる。手の大きな人が多い欧米人が設計したのならともかく、日本人が設計したのならもう少し気を利かせてほしかった…

気が利かないと言えば、設定により水平器も出せるが、「プロ」モードでしか出ない※のは気が利かないと思う。

そして、「プロ」モードにするとレリーズの隣(内側)にEVが出現して、ズーム(画角切替)がそのさらに内側へとずれるので、望遠操作がしづらい※。EVと画角操作のどちらをより多用するかは人それぞれだと思うが、モードによって位置を変えるのはいただけないし、全てを利き手側に出すから、どんどん離れていって使いにくくなる。

利き手(の親指と人差指)だけが忙しくて、もう片方の手は(支えるだけで)遊んでいるUIというのは、カメラらしいとは思うが、スマートフォンのUIとしてはどうなんだろう。カメラの場合はハードウェアボタンを絶妙に配置することで使いやすくできるが、(本機にはレリーズはあるが)スマートフォンはタッチパネル操作なので、片手だけで収めようとすると機能が増えるほど操作範囲が広がってしまう。見た目は大きく変わったが、発想はカメラから抜けられていないのかなと思った。

反面、カメラのUIはカスタマイズできることが多いが、本機の新UIはほとんどカスタマイズできない。これから追々対応するのかもしれないが、カメラメーカーが設計したUIにしては不親切に感じた。

以前のUIも使いやすいとは言えなかったが、せっかくリニューアルしたのだから、レリーズとは逆側もうまく活用して、両手で素早く操作できるようにしてもよかったのではと思う。

そして、ステップ数・切り替えが少ないUI仕様に刷新されたと謳われているが、筆者がよく使う連写などの機能はむしろステップ数が増えていた。

このように細部に使いにくさはあって、挙げてみたら思いのほかたくさん出てきたが(苦笑)、昔のUIを引きずり続けるよりは全然良くなったと思う。

従来アピールされていたαゆずりのUIはαユーザーにしか響かないだろうが、Xperiaユーザーのうちαユーザーがそれほど多いとも思えない(逆に、αユーザーにしか売れないXperiaとなっては問題だろう)。旧UIが気に入っていた人には面白くないだろうが、一般的には改善だと思う。

新UIはまだ始まったばかりで、これから動画機能も組み込まれるそうだが、今風のスマートフォンライクなUIに、いかにマニュアル操作を使いやすく組み込めるかがSONYの腕の見せ所となりそうだ。

カメラアプリの不具合

カメラ起動中にロック画面がオーバーレイ表示されて操作不能になる不具合が発生したことがあった。原因や再現方法は不明。

このときは端からスワイプで終わらせることもできなかったので、音量UP+電源ボタン同時押しして強制再起動した。

コンピュテーショナルフォト

Xperia 1 VI では「コンピュテーショナルフォト」が規定で有効になった。

Apple、Google、Xiaomiなどの競合他社では「コンピュテーショナルフォトグラフィー」と呼ばれるデジタル処理による画作りが競われているが、従来のXperiaは他社と一線を画し、従来のカメラらしい画作りに傾注していた。

従来のXperiaでは精々「DRO」※「HDR」を選べるくらいだったが、本機ではコンピューティショナルフォトグラフィーが規定になった。

これはプロモードにするとOFFにできるので、従来機に近い画作りにもできる。右図のように、「コンピュテーショナルフォト」をOFFにするとHDRが自動では効かなくなり、従前のような撮影ができる。

ただしこれは「プロ」モードの機能なので、こだわりのある人向け。 一般向けの「写真」「動画」モードでは「コンピュテーショナルフォト」が有効(自動)になる。

ぼけモード

「ぼけ」モードというものがある。他社では「ポートレートモード」と呼ばれているものとほぼ同じで、被写体以外をわざとぼかして被写体を強調する撮影をするときに使う。

英語でも“Bokeh”で通じるし、他社のポートレートモードも人物以外で使えるので、「ぼけ」モードと呼ぶ方が本来の機能に近いだろう。

熱対策(カメラ)

従来のXperiaは夏場にカメラを使っていると数分で自家発熱によるサーマルスロットリングで強制終了していたが、本機では熱対策が見違えるほど改善した。

本機が発売された2024年 6月にも早速暑い日があったが、筆者が気温33℃の炎天下で20分ほど撮影してみたときも※、特段の警告メッセージもなく撮影し続けることができた。

本機は気温30℃の屋外で30分ほど撮影していたら機能制限がかかったが、以前のXperiaは数分でカメラが強制終了していたので、見違えるほど改善したと思う。

電池持ち(カメラ)

従来のXperiaはカメラを使っていると電池がもりもり減っていたが、本機のカメラは電池持ちが優秀で、カメラを使っていても電池があまり減らなくて驚いた※。

カメラを多用する人はモバイルバッテリーを携行していると思うが、本機のカメラは電池持ちが良いので、モバイルバッテリーを小さめなものにできて、荷物を減らせそうだ。

顔追跡をOFFにできる

本機のカメラは設定で「顔/瞳AF」と「美肌効果」をOFFにできる。 【⚙ > メニュー > 顔/瞳AFをOFF】

各社のカメラに類似機能が搭載されているが、顔認識は意外とOFFにできる機種は少ない。

しかし筆者は「通行人ストーキング機能」と呼んでいるが、風景撮影が主な人にとっては撮影の邪魔になる上に電池食いの百害あって一利なし。これをOFFにすると電池持ちも良くなるので、人物をあまり撮らない人はOFFにすると良い。

ただし、「顔/瞳AF」と「美肌効果」をONにしていると電池が減る。人物をあまり撮らない人はこれらをOFFにすることで、電池持ちが長くなり、煩わしい通行人ストーキングも起こらず快適に使える。

microSDカード対応(カメラ)

本機のカメラアプリは引き続き microSDカードへの記録に対応している。

カメラを起動して【⚙ > メニュー > 保存先 > SDカード】を選ぶ。

ただし「RAW形式での写真撮影」「4Kビデオ撮影」「スローモーション」「120fps」は内部ストレージの利用が推奨されているし、それ以外でも連写や動画撮影などでSDカードに保存すると撮影後に待たされることがあるので、カメラを多用する場合は内部ストレージに保存し、後で必要に応じてSDカードに移すか、microSDはアプリデータの保存などに使うのが良いだろう。

作例

本機と Xiaomi 13T のカメラで写真を撮り比べてみた。

YouTubeで画像が粗い場合は「⚙」アイコンを押して画質を「1080p」以上にすると改善する。

また、本機で撮った写真(静止画)を中心に構成した動画もあるので、色味などの参考に参照されたい。

本作の静止画(一部を除く)とトンボの動画(光学ズーム7.1倍)を本機で撮影。動画パート(バス車窓とローラーすべり台)は Zenfone 10 で撮影。画質は「Recotte Studio」再エンコードによる劣化あり。

動画作例

歩きながら撮影した例を用意してみた。比較相手はジンバル内蔵を売りにする ASUS Zenfone 10 だが、本機も遜色ない手ブレ補正の効き具合になっている。

「Recotte Studio」再エンコードにより画質の劣化や一部コマ落ちが発生しているが、手ブレ補正の効き具合や色味などの参考にはなるかと。

YouTubeでは画像が粗い場合は「⚙」アイコンを押して画質を「1080p」以上にすると改善する。

プリインストールアプリ

プリインアプリ(au版)

以前のXperiaではゲームがシステム領域にインストールされていて消せないこともあったが、本機はそうしたことはなく、au版はキャリアアプリを含めてほとんどが端末の操作でアンインストールできた※。

Amazon、Linkedin、Netflix、TikTokなどのサードパーティ製アプリも端末の操作でアンインストールできる。

ただし、Fecebook (Meta) 関連の3つ (com.facebook.services, com.facebook.system, com.facebook.appmanager) がシステム領域に埋め込まれてアンインストールできないので※、システムアプリを表示した状態で「Meta」で検索して全て無効化する※か、adbでアンインストールしておこう。

メーカーアプリはカメラ関係と Game enhancerは消せないが、他はほぼアンインストール可。

Google系は他機種とさほど変わらず。

文字入力

かつてのXperiaに搭載されていた POBox Plus は、2019年10月以降発売の機種にはプリインストールされていない。本機には GBoardが標準搭載されている。

近頃はほとんどのAndroid機種にGBoardが標準搭載されているので、今はむしろこちらの方に慣れている人が多そうだが、もちろん他のソフトウェアキーボードを入れることもできる。

Google play でインストールしてから、【設定 > システム > キーボード > 画面上のキーボード】で有効にし、画面ロック→ロック解除すると、使えるようになる。

ちなみに他のIMEを使うならGBoardは不要になるが、無効にできない。もしGBoardが邪魔ならば、他のIMEを入れた後で com.google.android.inputmethod.latin をadbでアンインストールしても差し支えない。

ミュージック

ウォークマンのSONYらしく、ミュージックアプリは伝統的にXperiaにプリインストールされてきたが、ご多分に漏れず本機にも入っている。

もちろん、他社製音楽プレーヤーも問題なく使うことができる。 筆者はXperia以外も使っているので、主に Musicoletを使っている。

通知領域に出る音楽プレーヤー操作画面は、標準搭載のミュージックアプリでも、Musicoletでも、同じ(左上のアイコンは異なる)。

なお、以前は音楽再生中にはロック画面にアートワークがくっきり表示されていたが、Android 10 で背景のアートワークがぼやけて表示されるようになり、Android 11 以降は背景は変わらなくなった。

本機の内蔵スピーカーはよく鳴るので、作業用BGM用や動画などには外部スピーカーが無くてもいいと思うが、もちろん市販のBluetoothスピーカーも使える。

そして左上(縦持ち時)にイヤホンマイク端子(φ3.5mm 4極 CTIA)を備えているので、有線イヤホンマイクも使える。筆者は主に 1MORE EO320 と 1MORE E1008 を使っているが、イヤホンマイク端子があった時代のiPhoneと互換なので※、市販の多くのイヤホンマイクをそのまま使える。

もちろんBluetoothイヤホンも使える。筆者は AfterShokz OpenMove (SBC)、SONY MDR-EX31BN(aptX) で確認。

Google フォト

2019年頃までの Xperia には独自のギャラリーアプリが用意されていたが、本機には「Google フォト」が入っている。

Google フォトが使いづらい場合は、Google play でギャラリーアプリを探しておくと良いだろう。

ちなみに筆者はシンプルギャラリーPro(有料だが110円500円)を愛用している。

フォント

以前のXperiaではフォントを切り替えて使えるようになっていたが、本機では非搭載。

トラブルシューティング

Xperia 5 IV との共通点も多いので、Xperia 5 IV#トラブルシューティングも参照。

非通知等の迷惑電話をブロックしたい

ドコモ・ahamoとドコモ回線のMVNOでは「番号通知お願いサービス」を、au・UQ・povoとau回線のMVNOでは「番号通知リクエストサービス」を使うのがおすすめ。各MVNOでも利用できる(設定方法はMNOと同じ)。

ソフトバンク系と楽天モバイル(MNO)※には網側に該当機能が無いので、迷惑電話対策に難があるが、非通知でかかってくる電話が煩わしい場合は、端末の機能でブロックすることができる。

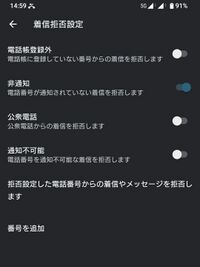

【電話アプリ > 右上の「︙」 > 設定 > ブロック中の電話番号】にて設定できる。

右図は au版 SOG13 の例。「電話帳登録外」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」の4つを指定できるようになっている。

「非通知」をONにすると、選択非通知 (184)と回線ごと非通知を着信しなくなる。

「通知不可能」をONにすると、国際電話(SkypeOut、一部の格安通話サービスなどの、国際電話経由になる通話を含む)などを着信しなくなる。

このうち「電話帳登録外」「非通知」「通知不可能」をONにしても、公衆電話発の通話は着信する。

筆者はau版の実機で確認したが、本機のドコモ版とSB版も同様に対応しているようだ。SIMフリー版は不明。

以前のXperiaには公衆電話発の通話を着信しない不具合があったので、念のため本機でも試してみたところ、「非通知」と「通知不可能」をON(拒否)した状態でも、公衆電話発の通話は着信した。

紛失・盗難や通信障害、災害などで、家族や知人が公衆電話からかけてくることもあり得るので、公衆電話を別個に指定できない機種では、ブロック機能をONにしない方がいいだろう。

Androidは機種等によって挙動が異なり※、「公衆電話」を別個に指定できない機種等もある。

⇒公衆電話#公衆電話と番号通知を参照

Xperiaも以前は販路毎に※設定できる項目が異なっていて、ドコモ版以外は公衆電話の扱いがぞんざいだった時期もあるが、本機は全キャリア版で上記4つの設定ができるように改善されたようだ(SIMフリー版は未確認)。

また、「番号を追加」すると、しつっこいセールスなどの個別の電話番号を着信しなくなる。個別の電話番号を登録する際は、発着信履歴の該当番号を長押しして登録することもできる。

ブロックした通話は着信音を鳴らさずに自動で拒否される(相手にはbusyで応答できないと通知される)が、通話履歴には残るので(「🚫」印が付く)、非通知や国際電話等の着信があったことを後で知ることができる。

しかし端末の機能でブロックすると、相手には拒否の理由(番号を通知してほしい、など)が伝わらないので、なるべく電話会社が提供する迷惑電話対策を使うことをお勧めする。

トラブルシューティング(上級者向け)

USBデバッグ(ADB)を使う

開発者向けの Android Debug Bridge (ADB)を使いたい時の操作。

一般的なAndroid機種と同様、「ビルド番号」欄を繰り返しタップすると有効になる。本機の場合は【設定 > デバイス情報 > (一番下の)ビルド番号】を繰り返しタップすると、「開発者モードに切り替わりました。」と表示されて、開発者モードが有効になる。

その後、【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をONにし、パソコンとUSB接続すると、本機の画面に「USBデバッグを許可しますか?」と表示されるので、OKする。

パソコン側では、Android Studio(開発環境)が不要なら、ADBコマンドラインツールをダウンロードしてインストールする。

ADBドライバは、Windows 10 では Google USB ドライバが使える。

Windows 11 では、本機のUSBデバッグをONにしてからUSB接続すると自動認識される。

本機のUSBデバッグをONにした状態でWindowsパソコンにUSB接続し、充電のみ(ファイル転送やUSBテザリングなどを選択しない)にしておくと、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス デバイス」以下に認識される(右図)ので、この本機名を右クリックして、予めダウンロード・展開しておいた Google USB ドライバをインストールする。

USBデバッグはONにしておくと一部のアプリが動作しないので、使い終わったら【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をOFFにしておこう。

なお、【設定 > システム > 開発者向けオプション > 開発者向けオプションの使用】をOFFにすれば、開発者向けオプションを無効にできる。

ゴミアプリを無効化する(au版)

他のAndroid機種と同様、開発者向けオプションを有効にしてADB (Android Debug Bridge)を使うと、消せないゴミアプリ(ブロートウェア (bloat ware))を無効化できる。

ただし、ADBは開発者向けのツールなので、ある程度詳しい人向け。最悪、操作を誤るなどして端末が使えなくなることもあり得るので※、一般にはお勧めしない。試す場合は自己責任でどうぞ。

アンインストールできないアプリを消す方法は、例えば、こんな感じ。 (Windows 10, 11 のコマンドプロンプトでの操作例。予め adb.exe があるディレクトリ(規定では C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools)にPATHを通しておくか、カレントディレクトリを変更しておく。以下同様。)

> adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services Success

削除したいアプリをパッケージ名(アプリケーションID)で指定する必要があるが、いちいち調べるのは大変なので、まずはパッケージ一覧を取得しておくと便利。ただし大量に出てくるので、後で処理しやすいよう、ファイルに保存する。

adb shell pm list packages -f > packages.txt

パッケージ一覧が保存された packages.txt を任意のテキストエディタで開いて眺めつつ、無効にしたいアプリを抽出してゆく。

以前はゲームなどがシステム領域に入っていたが、本機はほとんどのプリインアプリをアンインストールできるようになった。ただし相変わらずFacebook(Meta)関連がシステム領域に隠されているので無効化・アンインストール推奨。

システム領域に入っているアプリは、多くが端末の動作に必須のアプリなので、無効にすると本機が動作しなくなることも考えられる。くれぐれも慎重に、自己責任で実施してもらいたいが、参考までに筆者が無効化したアプリは下記。

call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.googleassistant call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.partnersetup call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.projection.gearhead call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.kddi.android.cmail call adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.kddi.kddiswitcher call adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.sony.oobe.mobile

キャリア関連:

- com.kddi.android.cmail - +メッセージ

ソニー関連:

- com.sonymobile.gameenhancer, com.sonymobile.gameenhancer.api, com.sonymobile.gameenhancer.browser, com.sonymobile.gameenhancer.monitor - Game Enhancer

ちなみに有効にしたい(戻したい)ときはこうする。

> adb shell cmd package install-existing com.kddi.android.cmail Package com.kddi.android.cmail installed for user: 0

ランチャーアイコンが復元しない場合は、ランチャーのキャッシュ消去などの操作が必要。

Google play ストアで配信されているアプリは、ストアでインストールすると復元する。この場合はランチャーアイコンも復活する。

参考リンク

- 新設計の望遠光学ズームレンズで遠近自在に高い描写力を実現 AIを活用して撮影や視聴体験を高めた『Xperia 1 VI』発売(ソニー、2024年 5月15日)

- ドコモ、「Xperia 1 VI SO-51E」「Xperia 10 VI SO-52E」を発売(NTTドコモ、2024年 5月15日)

- 「Xperia 1 VI」「Xperia 10 VI」を6月上旬以降順次発売(KDDI、2024年 5月15日)

- 「Xperia 1 VI」を“ソフトバンク”で発売(ソフトバンク、2024年 5月15日)

- 「Xperia 1 VI」発表、19.5:9の新ディスプレイ搭載――カメラアプリもひとつに統合(ケータイWatch、2024年 5月15日)

- 2023年度の携帯電話出荷台数は過去最少、5Gスマホは間もなく100%に MM総研の調査から(ITmedia Mobile、2024年 5月16日)

- なぜ? ドコモのスマホから消えた「docomo」ロゴ その理由を聞いた(ITmedia Mobile、2024年 5月17日)

- ソニーにとって「モバイル通信は非常に重要」、Xperia 1 VI発売前に体験会開催(ケータイWatch、2024年 5月17日)

- 「Xperia 1 VI」の香港発売は5月22日、日本より一足先に登場(ケータイWatch、2024年 5月22日)

- 荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ 大きく変わった「Xperia 1 VI」のカメラを試す 全面刷新のカメラアプリや光学7倍ズームの新望遠レンズはどう?(ITmedia Mobile、2024年 5月30日)

- auオンラインショップのレンタルサービスに「Xperia 1 VI」「ROG Phone 8 Pro」「Xiaomi 14 Ultra」が追加(ケータイWatch、2024年 6月 7日)

- 「Xperia 1 VI」は“普通のスマホ”に見えるが「戦略は全く変わっていない」 ソニーに聞く変化の理由(ITmedia Mobile、2024年 6月10日)

- スマートフォンXperia1VI SO-51E, SOG13, A401SO, XQ-EC44 望遠レンズのデジタルズーム機能に関するお知らせとお詫び(ソニー、2024年 6月 7日)

- ソニー、今年はXperia 5シリーズを発売せず(ケータイWatch、2024年 9月10日)