Xperia 5 IV

| ⚠ | この記事は更新を終了しました |

| この記事は、2024年 3月またはそれ以前の情報です。 公式ホームページなどで最新の情報を確認してください。 |

ブラック / エクリュホワイト / グリーン | ||

| メーカー | SONY | |

|---|---|---|

| 発売日 | 2022年 9月下旬(グローバル) 2022年10月下旬以降(国内キャリア版) 2023年 2月 1日 (XQ-CQ44) 2022年 9月 1日発表 | |

| OS | Android 12→13(→14) | |

| 通信方式 | 5G + 4G ( + 3G) | |

| デュアルSIM | ○ DSDV | |

| SIMタイプ | nano + eSIM | |

| ▶XQ-CQ44(ソニー版、楽天版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶SO-54C(ドコモ版) NTTドコモ【◎ VoLTE】 au【○ VoLTE】 SoftBank【○ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶SOG09(au版) NTTドコモ【○ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ▶A204SO(ソフトバンク版) NTTドコモ【○ VoLTE】 au【◎ VoLTE】 SoftBank【◎ VoLTE】 楽天【◎ VoLTE】 | ||

| ◎=幅広く対応 ○=主要バンドに対応 △=一部のみ対応(非推奨) ●▲=要SIMロック解除 | ||

| サイズ | <大> 縦156×横67×厚さ8.2 mm / 重さ 172 g | |

| 性能 / SoC | ◎ / Snapdragon 8 Gen 1 | |

| メモリ(RAM) | 8GB | |

| 内蔵ストレージ | 128GB(キャリア版) / 256GB(ソニー版) | |

| ストレージ増設 | ○ microSD 最大1TB | |

| 電池容量 | 5000mAh | |

| 急速充電 | ○ USB PD PPS 30W | |

| 端子 | USB Type-C | |

| USB OTG | ○ | |

| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz) | |

| Bluetooth | 5.2 + LE Audio | |

| NFC | ○ | |

| FeliCa | ○ Suica・PASMO・ICOCA対応 共存可 | |

| GNSS(GPS等) | ○ G+A / O / B / L / Q | |

| 生体認証 | ○ 指紋(側面電源ボタン一体型) | |

| 防水 | ○ IPX5/IPX8 IP6X | |

| MHL・DP出力 | ○ DP 1.4 Alt Mode | |

| ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL 2,520×1,080px | |

| アウトカメラ (→詳細) |

【標準】12.2MP F1.7 24mm相当 OIS対応 【望遠】12.2MP F2.4 60mm相当 OIS対応 【超広角】12.2MP F2.2 16mm相当 | |

| インカメラ | 12.2MP F2.0 OIS対応 | |

| イヤホン端子 | ○ ⌀3.5mm 4極 CTIA | |

| ストラップ | × | |

| 本体色 | ■ □ ■ ■ ■ | |

| 参考市価 | 119,900~147,600円(キャリア版)/119,900円→99,000円(ソニー版) | |

| 後継機種 | Xperia 5 V | |

| ▶Xperia 5 IV ▶ドコモ SO-54C ▶au SOG09 ▶SoftBank A204SO ▶楽天モバイル XQ-CQ44 ▶Xperia 5 IV (XQ-CQ44) | ||

Xperia 5 IV(エクスペリア ファイブ マークフォー)は、ソニー製の5G対応Androidスマートフォン。キャッチコピーは「手のなかに感動を。」

各キャリア版には当初 Android 12が搭載され、2022年12月~2023年1月にかけて順次 Android 13へのOTAアップデートが実施された(SO-54C、XQ-CQ44 楽天版、A204SO、SOG09)。 ソニー版には当初より Android 13 が搭載されている。

さらに、ドコモ版と楽天モバイル版は Android 14 へのアップグレードが予定されている。他のキャリア版とソニー版も Android 14対応が期待できそうだ。

筆者は実質7万円で購入した同世代のハイエンドコンパクト機 ASUS Zenfone 9 と、15万円ほどで購入した同世代のハイエンド機 Xiaomi 13 Pro も使っているので、それらとの比較も交えつつ本機を評価してみたい。

Xperia 2022年モデル

ソニー製スマートフォン Xperia シリーズの2022年フラグシップモデルである「Xperia 1 IV」の小型版。2021年モデルは発売より半年も早く同時発表されたが、2022年モデルは 2022年9月に Xperia 5 IV のみが発表された(Xperia 1 IV は例年通り5月に発表されている)。

国内発売のタイミングも多少改善され、欧州市場で2022年 9月頃から発売に対し、国内キャリアからは10月下旬以降に発売された(前モデルは2ヶ月遅れだったが、今回は1ヶ月遅れ)。

特筆すべきは、Xperiaのキャリア版は代々他社では使いにくい対応バンド構成に改悪されていたが、総務省の政策介入もあって、本世代より基本的にどのキャリア版を買っても4キャリアのバンドに対応している(後述)。

また、ようやくeSIMへの対応を果たし、nanoSIM + eSIM + microSDカードの組み合わせで使えるようになって、使い勝手が大きく向上した。

「Xperia 1 IV」が20万円前後の超高価格帯で販売されているのに対し、本機は12~15万円で販売されており、日本メーカーのハイエンド機にしては価格が抑えてあることとSONYブランドも相まって人気を博しているのだろうか、国内4キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)が揃って取り扱っている。

また、発売は3ヶ月ほど遅れたが、「ソニー版」としていわゆるSIMフリー版が家電量販店などでも購入できるようになっている。

Xperia 5 III のソニー版は発表から丸1年も経った2022年 4月22日に発売される冷遇ぶりだったが、本機のソニー版は少し前倒しされ、2023年 2月 1日に発売された。

改善はされているが、他社のハイエンドはこの時期になると後継のSoC Snapdragon 8 Gen 2 を搭載してきているので、ハイエンドとしては周回遅れになっている。

そのぶん価格は多少抑えられているが、それでも12万円~なので、4キャリアの販売力に頼って売れているかもしれないが、SIMフリー市場では Zenfone 9(10万円~)などの方に人気が集まっている感がある。

筆者は自腹で買ってレビューしているので、商業メディアや借用機でレビューしている人たちに比べて評価が辛口になっていると思うが、本機は型落ちになり処分価格で放出されている2023年10月に6万円以下で新品購入したので、本機の評価はだいぶ甘口になっているかも(笑)。

発売から1年足らずで半額以下って、すごい下がりようだよね…発売時価格119,900円(ソニーストア価格)で購入していたらまた違った評価になっていただろうか(苦笑)。

まあ今年は Snapdragon 8 Gen 1 がババだったという要因もあったにせよ、それだけではないと思う。発売後に価格が下がりやすい、リセールバリューが低い商品はそれだけ市場の評価が低いということだろうから、せっかくいい立ち位置にいるソニーさんにはもっと頑張ってもらってファンの期待に応えてほしい。

対応バンド構成

本機は4キャリア版(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天)とソニー版があり、各々対応バンド構成が異なっているが、総務省の政策介入もあって、Xperiaは2022年モデルより原則どのキャリアで買っても国内全キャリアのプラチナバンドを含む基本的なバンドに対応している。もちろんSIMロックも廃止されているので、本機を持ったままキャリアの乗り換えは自由に行える。

また、Xperiaは2022年モデルよりeSIMに対応し、全モデルで nanoSIM+eSIM+microSDカードを同時に使えるようになって、使い勝手が大幅に向上した。

よって、どのキャリアで買ってもいい…と言いたいところだが、キャリア版には各キャリアのプリインアプリが入っていたり、ドコモ版にはドコモロゴが入っている、絵文字が特殊といった違いはあるので、お好みでどうぞ:)。

個人的には、余計なロゴが入っていないソニー版、ソフトバンク版、楽天版がおすすめ(プリインアプリは消す方法も一応あるし)。ただし、ドコモ回線で使うなら 5G n79 に対応しているソニー版か楽天版がおすすめ。

ただし、メーカーサポート(問い合わせ等)を利用する場合はソニー版を購入しよう※。

2023年10月に後継の「Xperia 5 V」が発売されるに伴い、本機は型落ちとなり処分価格で放出されているので、ノーサポート上等で安価に買えるモデルを狙うのもいいだろう。

ドコモ版

Xperia 5 IV SO-54C、2022年10月21日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は137,280円(税込)。

【対応バンド構成】

- 5G NSA Band n3, n28, n41, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5

- 2G GSM 4バンド対応

[1] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

5GはNSAのSub-6のみだが、発売時点で使われている国内全キャリアの全てのバンドに対応している。n257 (mmWave) には対応していないが、ミリ波は使える場所が非常に限定的なので、実用面で困ることはないだろう。

4Gは国内全キャリアのほとんどのバンドに対応しており、MVNOを含め、どのキャリアでも快適に使える(要APN設定)。

カラバリはブラック、エクリュホワイト、グリーン、ブルー、パープルの5色展開。ただしブルーとパープルはドコモオンラインショップ限定。

ただしドコモ版は筐体背面下部にドコモのロゴが入っているし、ゴミアプリがてんこ盛りで、さらに絵文字もおかしい(後述)ので、ドコモ系MVNOで使う場合はSIMフリー版か楽天版の方が使いやすいだろう。

ドコモ版は絵文字が特殊

現在は一般に文字コードはUnicodeが使われており、ここに絵文字も収録されている。絵文字デザインは年々少しずつ変わっており、Android 12 でもアップデートされたので、以前の機種と比べて絵文字が違うなと感じる場面はあるが、基本的には Android OS 標準の絵文字が使われているので、機種変更しても大きな違和感を感じることはあまりないだろう※。

本機でもソニー版および他社版は全てAndroid標準の絵文字なので、大きな違和感はないと思うが、ドコモ版に限り、ドコモの古い絵文字に強制的に置き換えられており、無効化もできない※。

ドコモの古い機種を使っていた人には機種変更しても表示が変わらないメリットはあるが、ドコモに閉じた話であり※、しかもガラケー時代に絵文字を多用していた人に限ったメリットなので、今ではむしろデメリットの方が多いように思われる。

非公式に絵文字フォントを置き換えるアプリもあるようだが、本機で使えるかは不明。

なお、文字コードはUnicodeで共通なので、あくまで見た目の問題。全く別の意味の(絵)文字に変わってしまう(文字化けする)ことはない。

とはいえドコモの絵文字は違和感が強いと思うので、本機に限らず、絵文字を多用する人はドコモ版を買わないのが賢明。この機会に他社に乗り換えるか、どうしてもドコモ回線を使いたい人は対応バンドが同じソニー版や楽天版を買うと良いだろう。

au版

Xperia 5 IV SOG09、2022年10月21日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は134,900円(税込)。

【対応バンド構成】

- 5G Band n3, n28, n41, n77, n78 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, TD-LTE Band 38, 39, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5

- 2G GSM 4バンド対応

[2] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

5Gはドコモのみが使っている特殊なn79に対応しておらず、ドコモ回線は混雑エリアで使い勝手が悪い。ドコモ回線も4Gはほぼ使えるのだが、都市部での利用に不便があるので、ドコモ回線の利用はあまりお勧めしない。

ドコモ以外の 5G (Sub-6) は、本機発売時点で使われている国内全キャリアの全てのバンドに対応しており、ドコモ以外は混雑エリアでも快適に使えると期待できる。

povo 2.0、UQモバイル、ワイモバイル、LINEMO、楽天モバイルは快適に使える。MVNOはau回線・ソフトバンク回線の利用がおすすめ。

また、n257 (mmWave) にも対応していないが、ミリ波は使える場所が非常に限定的なので、実用面で困ることはないだろう。

4Gは国内全キャリアのほとんどのバンドに対応しており、MVNOを含め、どのキャリアでも快適に使える(要APN設定)。

また、au・SB版は、ほぼ日本でしか使われていないがために対応機種が少ない 4G Band 11 にも対応している。Band 11 は繁華街など混雑する場所でのトラフィック対策によく使われており、対応機種の少なさと相まって、混雑しがちな場所でも比較的快適に使えるメリットがある。

au回線(UQモバイル、povo 2.0、MVNOを含む)、ソフトバンク回線(ワイモバイル、LINEMO、MVNOを含む)、楽天モバイルで使う前提ならばフルバンド対応(5Gミリ波を除く、本機発売時点)。通話は au VoLTE に対応。

楽天モバイルで使う場合はフルバンド対応(2022年11月時点)、キャリアによる動作確認済み。APN設定は必要だが、VoLTE利用可、楽天Linkアプリは Google play からダウンロードして利用できる。

カラバリはブラック、エクリュホワイト、グリーンの3色展開。筐体にauのロゴは入っていないが、筐体背面下部に小さく「SOG09」と入っているので判別できる。

ソフトバンク(SB)版

Xperia 5 IV A204SO、2022年10月21日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は147,600円(税込)。

【対応バンド構成】

- 5G Band n3, n28, n77, n78 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 8

- 2G GSM 4バンド対応

[3] (太字は日本国内で使われているバンド番号)

5Gはドコモのみが使っている特殊なn79に対応しておらず、ドコモ回線は混雑エリアで使い勝手が悪い。ドコモ回線も4Gはほぼ使えるのだが、都市部での利用に不便があるので、ドコモ回線の利用はあまりお勧めしない。

ドコモ以外の 5G (Sub-6) は、本機発売時点で使われている国内全キャリアの全てのバンドに対応しており、ドコモ以外は混雑エリアでも快適に使えると期待できる。

ワイモバイル、LINEMO、povo 2.0、UQモバイル、楽天モバイルは快適に使える。MVNOはau回線・ソフトバンク回線の利用がおすすめ。

また、n257 (mmWave) にも対応していないが、ミリ波は使える場所が非常に限定的なので、実用面で困ることはないだろう。

4Gは国内全キャリアのプラチナバンドを含むほとんどのバンドに対応しており、MVNOを含め、どのキャリアでも快適に使える(要APN設定)※。

また、SB・au版は、ほぼ日本でしか使われていないがために対応機種が少ない 4G Band 11 にも対応している。Band 11 は繁華街など混雑する場所でのトラフィック対策によく使われており、対応機種の少なさと相まって、混雑しがちな場所でも比較的快適に使えるだろう。

ソフトバンク回線(ワイモバイル・LINEMOおよびMVNOを含む)、au回線(UQモバイル、povo 2.0、MVNOを含む)、楽天モバイルで使う前提ならばフルバンド対応(5Gミリ波を除く、本機発売時点)。

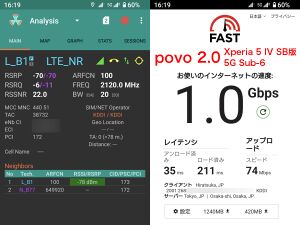

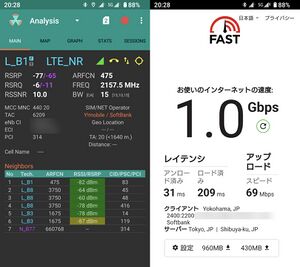

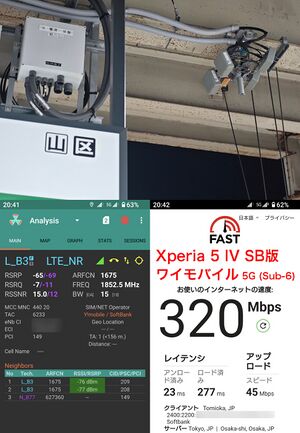

Sub-6のみではあるが、SB・YMはもちろん、auと楽天の5Gも快適に使える(右図)。

ワイモバイルのシンプルプラン・シェアプランSIMではAPN設定不要でデータ通信できるが、ソフトバンク網のMVNO(NUROモバイルなど)で利用する際はAPNの設定が必要。

ソフトバンク回線での通話は VoLTEと CSFB (W-CDMA)の両方に対応(CSFBは2024年1月末日まで)。他社は VoLTE のみ対応。

楽天モバイルで使う場合はフルバンド対応(2022年11月時点)で、4G・5G (Sub-6) ともに快適に通信できた※(右図)。APNも自動設定された。VoLTE利用可、楽天Linkアプリは Google play からダウンロードして利用できる。

本機はソフトバンク版も楽天モバイルにて動作確認済みになっており、4G・5Gともに公式対応になっている。

“ソフトバンク”契約に限り、本機(SB版)は 5G SA に対応しているが、専用のSIMカード (ZTWHT1)が必要。 ワイモバイルは 5G SA 対応が撤回されてしまったのでNSAになるが、実用面で困ることはない(むしろ本機発売時点で 5G SA が使える場所は少なさすぎて恩恵がない)。

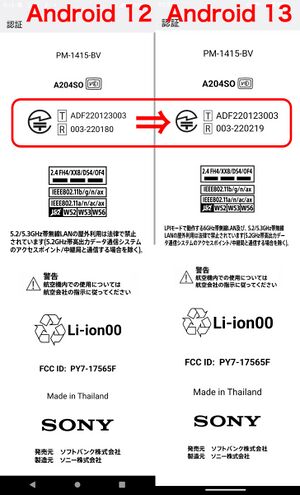

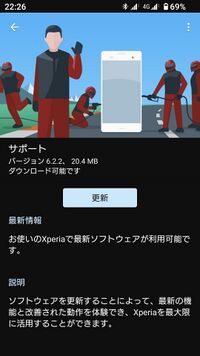

また、本機は2022年12月21日のアップデートで Wi-Fi 6E(6GHz帯)に対応した。その際に画面で確認できる技適番号が変更されている(旧番号: 003-220180 → 新番号: 003-220219)(右図)。

カラバリはブラック、エクリュホワイトの2色展開。筐体にキャリアロゴや型番が一切記載されておらず、FeliCaマークも無く(NFCマークがある)、海外版やソニー版との外見での判別は困難。

後継機「Xperia 5 V」の発売を控えた2023年10月に入り、本機は中古店等で未使用品が出回っており、処分価格でお買い得になっているので、そうした未使用品を購入してワイモバイルやLINEMOで使うのもおすすめだ。

楽天モバイル版

Xperia 5 IV XQ-CQ44、2022年10月21日発売、SIMフリー。発売時の直販価格は119,900円(税込)。正価はキャリアモデルの中で最も安価。

対応バンド構成は後述の#ソニー版(SIMフリー版)と共通。 筐体背面にキャリアロゴなどが入っていないのも共通。

違いはストレージ容量が半分の128GB(他のキャリアモデルと同じ)で、カラバリがブラックとエクリュホワイトの2色のみとなっている。

楽天版もSB版と同様、2022年12月13日のアップデートで Wi-Fi 6E(6GHz帯)に対応した。その際に画面で確認できる技適番号が変更されている(旧番号: 003-220177 → 新番号: 003-220216)。

ソニー版(SIMフリー版)

Xperia 5 IV XQ-CQ44、2023年 2月 1日発売のオープンマーケットモデル。各キャリア版と区別する際に「ソニー版」「SIMフリーモデル」などと呼ばれる。もちろんSIMフリー。

【対応バンド構成】

- 5G Band n3, n28, n41, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G FD-LTE Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, TD-LTE Band 38, 39, 40, 41, 42

- 3G W-CDMA Band 1, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

ソニー版・楽天版の対応バンド構成はドコモ版とほぼ同じ。プラチナバンドを含む国内全キャリアの4G・5Gほとんどのバンドに対応しており(2023年12月現在)、楽天モバイルとドコモ回線はフルバンド対応(5Gミリ波を除く)。どのキャリアを選んでも快適に利用できる。

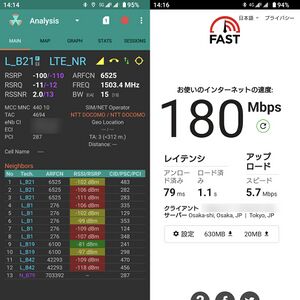

SIMフリーモデルでは珍しくドコモの5G n79 に対応しているし、ドコモでは比較的空いている LTE Band 21 にも対応している(右図)ので、混雑が問題になっているドコモ回線でも本機は快適に通信できる。

ドコモ回線は5Gの電波が弱いことに加えて、ドコモが主に展開している 5G n79 が特殊で追加コストがかかるので、本機のau版やSB版は対応していない。そのためau・SB版でドコモ回線を使うと4G通信になり、都市部ではドコモ回線が混雑していることと相まって、使い勝手が非常に悪くなる。

その点、楽天版とSIMフリー版はドコモ回線の 5G n79 と 4G Band 21 に対応しているので、混雑エリアでも 5G n79 を掴めば比較的快適に使える(右図)メリットがある。

ドコモ版には筐体にドコモロゴが入っている、ゴミアプリが大量に入っている、絵文字がおかしいといった問題もあるので、格安SIMなどをドコモ回線で使う場合にもSIMフリー版か楽天版の方が使いやすいだろう。

また、ワイモバイル(ソフトバンク回線)と povo 2.0(au回線)は、楽天版・SIMフリー版でも快適に使える。4G Band 11 こそ使えないが、ドコモと違ってSBとauの5Gは使いやすいので、あまり問題にはならないだろう。

つまり、本機の楽天版・SIMフリー版は、国内全キャリアで快適に使える。

中古市場ではソフトバンク版の価格が暴落している関係で、5G n79 対応のSIMフリー版・楽天モバイル版には割高感があるが、近頃は格安SIMでも混雑時間帯以外は5G通信を快適に使えるので、都市部で快適に使いたい人には恩恵があると思う。

楽天モバイルではAPNは自動設定され、IPv4/v6デュアルスタックで使える。「Rakuten Link」と「my 楽天モバイル」アプリは Google play からダウンロードできる(楽天版にはプリインストール)。

いわゆる格安SIMの利用も快適。APN設定も主要MVNOがプリセットされており、NUROモバイル、IIJmio、ワイモバイル、povo 2.0 と楽天モバイルはAPN設定不要で自動認識された(日本通信SIMは要設定)。もちろんAPNの手動設定も可能で、プリセットされていない回線も利用できる。テザリングもOK。

ソニー版は内蔵ストレージが2倍の256GBになっている(楽天を含むキャリア版は128GB)。

カラバリは、ブラック、エクリュホワイト、グリーンの3色展開。筐体背面にキャリアロゴや型番は入っていない(ソフトバンク版・楽天版も同様)。

Xperia ケアプラン

ソニー版はキャリアの延長補償を利用できないが、ソニーストア限定になるものの、修理料金が上限5,500円になり、修理不能な水濡れ・全損時には18,000円で交換できる「Xperia ケアプラン」が用意されている。掛金は月々550円、または年払いだと5,500円(価格は税込)。サービスに遜色なく、価格も手頃だ。

家電量販店や中古店で購入した端末は、宅急便のヤマト運輸が提供しているクロネコ「スマホもしも保険」を利用できる。掛金はあまり変わらず、交換できないなどの制限はあるが、修理代の補償を受けられる。

海外版(参考)

XQ-CQ44 という機種は日本でしか発売されておらず、日本の認証しか取得していない。

海外では欧州版が XQ-CQ62、香港版が XQ-CQ72 という型番で発売されており、各々対応バンド構成は異なっている。

【XQ-CQ62 対応バンド構成】

- 5G Band n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 (Sub-6)

- 4G Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

【XQ-CQ72 対応バンド構成】

- 5G Band n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 (Sub-6)

- 4G Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66

- 3G W-CDMA Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

- 2G GSM 4バンド対応

欧州版は 4G Band 32(1.5GHz帯)と 5G n20 に対応しているのに対し、香港版は中国本土で使われている 5G n79 に対応している違いがあるが、他はほぼ同じ。

対応バンドが幅広いのは魅力だが、FeliCaが使えない、日本の技適を取得しているか不明といった問題もあるので、転勤・留学等で海外在住になるとか、渡航時に使うといった明確な理由がない限り、並行輸入品には手を出さないのが無難。

カラバリは国内SIMフリー版と同じで、グリーン、ブラック、ホワイトの3色展開。

Xperia 5 IV Official Product Video - Creative freedom in a compact design

Xperia 5 IV の特長

普段使いにちょうどいい

全キャリアモデルとソニー版の全てが、防水防塵とおサイフケータイ (FeliCa)に対応している。

今回から、邪魔なアシスタントキーが廃止されたのも地味に嬉しい。

イヤホンマイク端子があるので、低遅延で充電管理不要の有線イヤホンマイクを使える。混雑する場所でも有線イヤホンマイクで混信無くストレスフリーの会議ができるし、動画やゲームを楽しみたい人にも向いている。

もっとも、ゲームや動画を楽しみたい人にはもっと大画面の機種をお勧めするが、本機は横幅が持ちやすい大きさなので、普段使いにちょうどいい。

しかし普段使い用の端末に10万円も出せないという人も多いだろうが、逆に5万円前後のミッドレンジ機種を使っていて不満を感じている人もいると思うので、後者のステップアップには本機のようなハイエンド・コンパクトが適している。

ハイエンド・コンパクト

本機はコンパクトながら、大画面の Xperia 1 IV と同じSoC、同じメインカメラ、同じ電池容量を搭載している。ハイエンドなのにコンパクト(またはコンパクトなのにハイエンド)が売りの機種だ。

近頃のAndroidスマートフォンは大型化しているので、手に馴染まず重いと感じている人も少なくないだろうが、そういう人にちょうどいい、片手で持ちやすい横幅と重さに仕上がっている。

ところで「コンパクト」と言うと iPhone 13 mini を引き合いに出す向きがあるが、本機は「コンパクト」と言ってもそこそこ大きい。幅(短辺)67mmあるので、iPhone 13 mini(幅64.2mm)と iPhone 13(幅71.5mm)の中間くらい。高さ(長辺)は156mmもあるので、iPhone 13 mini(高さ131.5mm)はおろか、iPhone 13(高さ146.7mm)よりも大きい。

もうひとつのハイエンド・コンパクトとして人気のある Zenfone 9 は、高さ146.5mm×幅68.1mmなので、iPhone 13 の幅を少し縮めたくらいの大きさ。

iPhone 13 mini のサイズを求める人には、どちらも若干大きいと思う。

とはいえ、他のAndroid機はもっと大きな機種ばかりなので、現行のAndroid機の中では本機やZenfoneはコンパクト。

iPhone 13 mini が終売になったので行き先を考えている人もいるだろうが、もっとも近いのは iPhone SEだ。しかしiPhone SE は額縁が大きくて画面が小さく見づらいし、性能もそれなり。画面が見やすくてコンパクトなハイエンド機種を探しているなら、Xperia 5 IV/V や Zenfone 9/10 は良い選択肢になるだろう。

国内どのキャリアを選んでも通信が快適

前述の通り、本機は国内4キャリアの幅広いバンドに対応しており、どのキャリアを選んでも通信が快適。

筆者が使った感覚では、仕様上の対応バンド構成は同じの他社機種と比べても、本機の方が高速・低遅延の通信ができている。

ただし、ドコモの5Gは特殊なので、ドコモ回線を使う場合は楽天版かSIMフリー版を使おう。

microSDカードを使える

選択肢に乏しいハイエンド・コンパクトの中で、本機の強みはmicroSDカードを使えること(1TBまで)。内蔵ストレージは128GB(楽天を含むキャリア版の場合)と少ないので、写真を撮ったり動画や電子書籍等をダウンロードしたりすると厳しいが、microSDカードを活用すればストレージ容量に困らない。

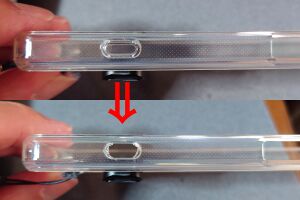

SIMカード・microSDカードトレイは下部フレーム(USB端子の並び)にあるが、トレイが両面装着になった(右図)。トレイは従来から引き続き、ピン不要で爪で開けられる。起動中に取り外しても※再起動しない※のが地味に嬉しい。

本機はSDカードを「追加のスマートフォン ストレージとして使用」する※か、「外部ストレージとして使用」するかを選べる。SDカードを挿入すると通知が出て、通知を開くと右図のように尋ねられる※。

各々一長一短あるが、前者を選ぶとSDカードは初期化され(入っているデータは全て失われる)、機種変更等の際に他機種へ移すことができなくなる(新しい機種で初期化すればSDカードは使えるが、データは失われる)ので、特段の理由がなければ「外部ストレージ」を選ぶ方が良いだろう※。

「外部ストレージとして使用」を選んだ場合は、カメラアプリなど個別アプリの設定を開き、データの保存場所にSDカードを選ぶことで、SDカードを使うことができる※。

ちなみにソニー版(SIMフリー版)は内蔵ストレージが256GBなので、ストレージ容量重視ならば家電量販店等で買えるソニー版がお勧め。ただし同じ型番 (XQ-CQ44) の楽天版はストレージ容量が128GBなので、中古店などで購入する際は気をつけたい。

縦長21:9画面

Xperia 1 以降のXperiaでは、映画とほぼ同じ比率の21:9「シネマワイド」ディスプレイを搭載している。「映画館なみの迫力」などと煽るメディアもあるが、実際のところ、多種多様なコンテンツの中で21:9の映画はごく一部。

当然ながら全てのコンテンツが見やすくなるわけではなく、例えば写真は多くが4:3なので、本機の画面では小さく表示されて見づらい(右図)。 電子書籍も、雑誌やコミック等の2:3に近い固定レイアウトは小さすぎて見づらいし、リフローする活字本(小説等)は縦長画面では視点移動が長くなって疲れやすい※。半面、スマートフォンに特化した一部の縦スクロールマンガは見やすいなど、一長一短がある。

映画ファンはまた違う感想を得るのだろうが、筆者のようにスマートフォンで映画を観ない人は、「シネマワイド」と言われても正直魅力には感じないだろう。

アプリも一長一短あって、LINEなどの会話型は見やすいが、E-mailは間延びしがち。ポイントカードアプリは、バーコードが上側に表示されるものは提示しやすくて良いが、そうでないものは使いづらい。(減ってはきたが)固定レイアウトを採用しているアプリはUIが上寄りに表示されて操作しづらいなど、よく使うアプリによっても評価が分かれそうだ。

でもやっぱり、WebやSNSなどの縦スクロールして見るコンテンツが見やすい。筆者は Xperia 1 の頃から自腹で買った実機を使っていて、スマートフォンで多く見られるであろう縦スクロール型コンテンツの見やすさを実感しているので、メリットの方が大きいと考えている。

もっとも、筆者は電子書籍を読む時はタブレット端末や E ink 端末を使っているし、写真の管理はパソコンでする。このように複数の機器を使い分ける人にとっては、本機はスマートフォンの機能に特化して使いやすい機種なのだが、スマートフォン1台で何でもしようとする人には、Zenfone 9 や Pixel 7 Pro などの一般的なアスペクト比のディスプレイを採用した機種の方が使いやすいかも。

また、(筆者は使っていないが)本機はマルチウィンドウにも対応しており、縦長を活かしてYouTubeを見ながらツイートする、Webを見ながらチャットするといった使い方もしやすくなっているので、こうした使い方をしたい人にも縦長がメリットになるだろう。

画面側のカバーガラスは「Gorilla Glass Victus」。フラットなので保護フィルムとの相性も良い。

Xperia 5 IV ガラスフィルム 全面保護フィルム SO-54C SOG09 SO54C マーク4 ブルーライトカット 10Hガラスザムライ エクスペリア フィルム 黒縁

OVER’s(オーバーズ)

ちょうどいい解像度

解像度は Xperia 1 IV の4Kに対し、本機はFHD+ (1080×2560px) に抑えられているものの、画面がきれいに見えて、オーバースペックではない程よい(高すぎない)解像度だ。この高すぎない解像度は、SoCの負荷を減らし、発熱や電池持ちの改善にも寄与する。普段使いの機種で4Kディスプレイは過剰という人も多いだろうから、そういう人にとってはメリットとも言える。

スマートフォンで映画やゲームを多用する人には画面の大きな Xperia 1 IV をお勧めするが、スマートフォンで映画やゲームを見ない人、専らカメラや決済などで使う人には、むしろ軽量コンパクトで使いやすい本機の方がおすすめだ。

ちなみに今時流行りのフレームレスではなく、本機は上下端にフレームがあり、インカメラなどはそこに収まっている。むしろ画面内にノッチを設けないことにこだわったようだ。筆者は Zenfone 9 や Xiaomi 13 Pro などのパンチホールノッチを邪魔だとは感じないが、まあ好みの問題だろう。

また、本機の右上端には通知LEDがある。近頃は通知LEDを廃止して画面をアンビエント表示する流れだが(本機も Always-on displayに対応している)、アンビエント表示は消費電力が大きいので、通知LEDを重視する人には嬉しい。

本機の USB Type-C 端子は HDMI (DisplayPort 1.4) 出力に対応しており、市販の対応ケーブルを使ってHDMIモニタに画面を出力できる。ネット配信の映画をテレビなどに映して観ることもできるし、簡単なプレゼンにも使えて良さそうだが、21:9 の画面がそのまま出力されるため、一般的な16:9のモニタでは上下に無駄な黒縁が生じてしまうのが少し残念。

大きい割りに軽量

本機は Xperia 1 IV や他社の多くのAndroid機種と比べれば「コンパクト」だが、一昔前までは大型の範疇に入っていた大きさ。Xperia がかつて提供していたコンパクトモデルとは異なる。筆者は本機くらいの大きさが普通だと思う。

最近の大型機種を見慣れた人たちが本機を「コンパクト」と評している向きもあるようだが、そもそも比較対象が違うので、コンパクトな機種だと思って購入したのに意外と大きいとガッカリしないよう気をつけよう。

また、縦長なぶん、画面のインチ数は大きめに出る。インチ数で比較すると、思っていたより小さい、となるかも。

例えば、筆者が使っている Zenfone 9(5.9インチ)と比べると、横幅はほぼ同じで、高さ(長辺)が1cm大きい。

今時普通の大きさの Reno9 A(6.4インチ)と比べると、横幅が7mm小さく、高さ(長辺)は4mm小さいくらい。本機の画面は6.1インチだが、幅(短辺)が狭いので、持ちやすい半面、コンテンツが表示される領域も狭くなり、見比べると明らかに小さい。

よって、電子書籍の閲覧用には、縦長画面の本機はお勧めしない。Reno9 A や Pixel 7 などの一般的なアスペクト比の機種を選ぶ方が快適に使えるだろう。

いずれにせよ、できれば実際に動いている店頭デモ機を見てから購入する方が良いと思う。

この大きさはカメラとして使うには絶妙で、片手で難なく操作できる。172gで重量バランスも良い(手に持つ側の下側が若干重めになっているので疲れにくい)。これがもう少し大きく・重くなると片手での撮影が難しくなってくるので、普段使いのカメラとして買うなら本機が絶妙な大きさ・重さだし、横長(縦長)の本体は持ちやすく、横長画面の余白は操作パネルとして機能するので、カメラアプリの使い勝手も絶妙だ。

今時のフラグシップ機種は200g超えが多いが、本機は重さが172gに抑えられているので、大きい割りに使いやすい。筆者が普段使いに愛用している Zenfone 9(169g)とほぼ同じ重さだが、普段使いにはこれくらいの重さが使いやすい。

側面の持ちやすさが改善

Xperia 5 III は側面に丸み持たせたデザインだったが、本機は側面がフラットになった。

しかも Xperia 5 III のSIMフリー版は全面光沢仕上げで背面もツルツル、手に持ったときにとにかく滑りやすかったが、本機は背面もマット調のフロスト加工仕上げになり、持ったときの安定感が増すとともに、指紋が付きにくくなった(指紋は付かないが皮脂残りは付くので日頃のメンテナンスは必要)。

Xperia 5 III はケースに入れるか背面保護フィルムを貼るかしないと使いにくかったが、本機は裸で持っても使いやすいと思う。

ちなみに画面の大きさは Xperia 5 III と同じだが、筐体サイズは幅・高さともに1mmずつ小さくなっている。若干ではあるが、フレームの曲面仕上げがなくなったことで小さくできたのだろう。

とはいえ、高価な機器を裸で持つのは抵抗がある人も多いだろうから、背面保護フィルムを貼るか、ケースに入れるのが良いだろう。

本機はフィルムもケースも別売だが、様々なフィルムやケースが市販されているので、好みに合う物を選ぼう。

Xperia 5 IV ケース 手帳型 エクスペリア5 IV カバー KF レザー 手帳 スマホケース A204SO SO-54C SO54C SOG09 耐衝撃 おしゃれ Xperia5IV

スマホケースのKFストア

モバイルSuica対応

本機は国内版全モデルが「おサイフケータイ」に対応しており、普段使いにも申し分ない。

本機はモバイルSuicaとモバイルPASMO、モバイルICOCAを同時に入れられるので、例えば民鉄の定期券とSuicaグリーン券を両方使いたい人にも向いている。

NFC(FeliCa)アンテナは本体背面上方中央付近(カメラの右)にあり、本機の細長い形と相まって、改札機やレジ脇にある端末にタッチしやすい。

今のところ読み取りづらかった店舗端末はない(例の曲者も使えた)。

Suica・PASMO・ICOCAはもとより、nanacoモバイル、モバイルWAON、楽天Edy、dポイントも使える。

元々読み取り性能に難がある HELLO CYCLING の初代コントローラーでは使えなかった。

ただし、本機は本家ソニーなのにFeliCaの反応が悪いことがあり、店舗等の決済端末では反応するまでに数秒かかることがある。他機種だと1秒足らずで決済完了するのが普通だが、本機はタッチしたら数秒ほど気長に待とう。

また、SB版を「64.1.E.0.174 release-keys」にアップデートして以降だと思うが、本機がスリープ状態に入るとモバイルSuicaが反応しなくなる不具合が発生していた。本機のロック解除して「モバイルSuica」アプリを起動すると再び使えるようになるが、改札や会計でもたつくことになり非常に困るので早急に修正してほしいものだ。

⇒次のアップデート「64.1.E.0.188 release-keys」(筆者の手元には2023年10月30日にOTA配信されてきた)で修正されたよう。

もちろん各種コード決済アプリやポイントカードアプリにも対応。本機の縦長画面は支払い用QRコードやポイント用バーコードの提示もしやすい(バーコードが上部に表示されるアプリの場合)。

側面電源ボタン一体型の指紋センサー

マスクを着用する機会が多い昨今、マスクを着けていては使い物にならない iPhone の Face ID(近頃のはマスク着用時にも使えるようになったようだが)に嫌気が差して Touch ID 搭載の iPhone SE に乗り換えた人を少なからず見かけるが、本機は側面電源ボタン一体型の指紋センサーを搭載しており、自然な操作でロック解除できる。

指紋を5つまで登録できるので、普段の持ち方に合わせて登録する指を選ぶ※。

読み取り感度も良好で、登録した指を乗せるとすぐにロック解除できる。

【設定 > セキュリティ > 押し込み式指紋認証】をONにしておくと、指紋センサー一体型電源ボタンを押した時だけロック解除される。触っただけでロック解除されると誤作動が多い場合は、この設定をONにしておくと便利だ。

イヤホンマイク端子搭載

本機はφ3.5mmイヤホンジャックを搭載しているので、市販のイヤホンマイクを使える(筆者は 1MORE EO320 と 1MORE E1008 で確認)。通話が多い人も安心。屋外でゲームや映画を観たい人にも良いだろう。

Bluetooth ワイヤレスイヤホンが多数市販されてはいるが、外出中は混信や紛失・落下の心配が付きまとい、充電もストレスになる。その点、有線イヤホンはストレスフリーだ。

もちろん Bluetooth ワイヤレスイヤホンも利用できる(筆者は AfterShokz OpenMove と Shokz OpenFit で確認)。

GNSSは「みちびき」対応

本機の位置情報(衛星測位)は、日本版の仕様には明記されていないが、香港版の仕様を見ると、GPS (A-GPS)、GLONASS (A-GLONASS)、BeiDou、Galileo、みちびき (QZSS) に対応している。

USB PD&「いたわり充電」

本機は公称5000mAhの充電池を内蔵しており、「バテないバッテリー」「いたわり充電」「3年使っても劣化しにくいバッテリー」を売りにしている。実際、電池持ちは改善されていて、使わないで置いておくと3日以上持つ。

急速充電にも対応しており、USB PD 3.0 PPS 対応の充電器・ケーブルを使うと、最大約30Wで充電される。

ただし、電池保護のため、電池容量が50%以上になると、または温度が上昇すると充電電力を下げる仕組みになっているため、常時30Wで充電されるわけではない。特に本機は自家発熱が多く放熱性能が悪いため、筆者が併用している Zenfone 9 と比べても充電時間が倍くらいかかる。電池容量の差(本機は5000mAh、Zenfone 9 は4300mAh)を考慮しても本機の充電時間は長い。気温20℃以下の秋季でもこうなので、夏場にはもっと充電に時間がかかるだろう。

そのため、30W充電器があるに越したことはないが、実用上は安価で軽量コンパクトな18W~20WのPD充電器でも充分だろう。急速充電規格は汎用的な USB PD に対応しているので、ACアダプタやモバイルバッテリなども市販品を使えて便利だ。

筆者は AUKEY PA-B1Lを使っており、条件が良ければ 9V 3A≒27Wくらいで充電される。でも20Wの AUKEY PA-B1Sでも充電時間は大差ない。

急速充電を使うにはケーブルも対応品が必要になる。モバイルバッテリには付属していることが多いが、ACアダプタ(充電器)には付属していないことが多い。無ければ USB PD 急速充電対応ケーブルを一緒に購入しておこう。

ちなみに本機のUSB端子はキャップレス防水だが、濡れている状態でケーブルを接続すると故障の原因になるので気をつけたい。

USB充電器 ACアダプター 折り畳み式プラグ USB Type-C 30W 超小型 急速充電 PD対応 ブラック/ピンク/ブルー/イエロー(ホワイト完売) AUKEY オーキー PA-B1L

AUKEY公式 Yahoo!店

ワイヤレス充電「Qi」に対応

Xperia 5 シリーズで初めてワイヤレス充電に対応した。市販の「Qi」規格の充電器を使える。

本機に限らず、ワイヤレス充電は急速充電にはならないので、急ぐ時は USB PD 対応のケーブル・充電器を使って充電しよう。

どちらかと言うと、Qi対応の周辺機器(ワイヤレスイヤホンなど)を充電できる「おすそわけ充電」機能の方が役に立つかも?

節電と危険防止のため普段は「おすそわけ充電」はOFFになっているので、使う時だけクイック設定パネルか【設定 > バッテリー > おすそわけ充電】でONにする必要がある。

Anker MagGo Wireless Charger (Pad) 【Qi2対応 / マグネット式ワイヤレス充電器 / 15W】iPhone MagSafe対応 15 / 14 / 13 シリーズ

AnkerDirect

Xperia 5 IV の良くないところ

電池持ちがいまいち

本機はハイエンドSoCを搭載していることもあり、(熱くなければ)動作は快適だが、電池持ちはあまり良くない。

満充電にして出かけ、通話と時々出先で買い物をしたり地図を見たりシェアサイクルを使ったりする程度ならば1日持つが、普通に使うにしても毎日の充電が必要。

比較対象が電池持ちの良い Zenfone 9 だから余計とそう感じるのだろうが、普通に使っているだけでも減りが早いし、特に#カメラを多用していると厳しい。

これでも5000mAhの電池を積んでいるようだし、歴代Xperiaよりは改善していると思うが(何もしなければ数日持つようになったので…でも何もしないのに充電管理するのは本末転倒だが)、他社に目を向けると、同クラスの Snapdragon 8+ Gen 1 を搭載する Zenfone 9 (4300mAh) は普通に使っていても電池がなかなか減らず長持ちするので、電池持ち重視ならばZenfoneの方がいい。

誤解のないように付け加えると、本機に熱がこもりにくい冬場に、プリインアプリの無効化などをきっちり行った上で使えば、通常利用時の電池持ちで困ることはない。

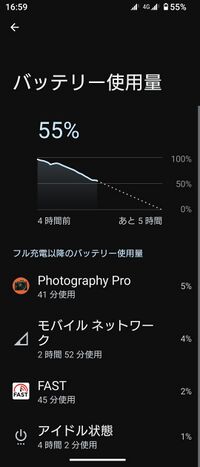

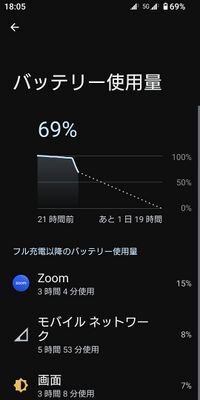

例えば満充電から3時間ほどZoom会議をして、残り70%くらい(右図)。良い条件下で電池容量を有効に使えれば、単純計算で10時間くらい使えることになる。10時間も会議することはめったにないだろうし、途中出先で数時間会議をしても1日(朝から晩まで)持つだろう。

ただしこれは条件の良い(熱がこもりにくい)冬場の話。本機は気温が上がると使い勝手が悪くなることに留意する必要がある。

ユーザーができる対策は、とにかく無駄な処理を減らすこと。使わない無駄なアプリ(プリインアプリを含む)を無効化または削除することで、使い勝手が向上する。

また、ダークモードを常時ONにする【設定 > ディスプレイ > ダークモード】とともに、アンビエント表示 (Always-on display) を無効にすると良い。 【設定 > 画面設定 > ダークモードをON】 【設定 > 外観 > アンビエント表示 > アンビエント表示のタイミング > OFF】

電子書籍(活字本)は、アプリが対応していれば、背景を黒にすると、電池が減りにくくなる。

電子書籍(固定レイアウト)やゲームなど、画面を点けっぱなしにするような用途では1日持たなさそう。本機は充電も遅いので、通勤時間が長い人や、SNSやゲームもする人、または旅行などでカメラをたくさん使うことが予想される時には、USB PD 対応のモバイルバッテリが必須だと思う。

高性能を削ぐ高発熱

Snapdragon 2022年モデルの最上位SoC(2021年12月発表)を搭載しており、性能は申し分ない。 筆者はゲームはしないので分からないが、短時間の利用ならば性能不足でストレスを感じたことはない。

ただし、Snapdragonの上位モデルは発熱が大きく、とりわけSamsungで製造されている 8 Gen 1は発熱問題が取り沙汰されている。

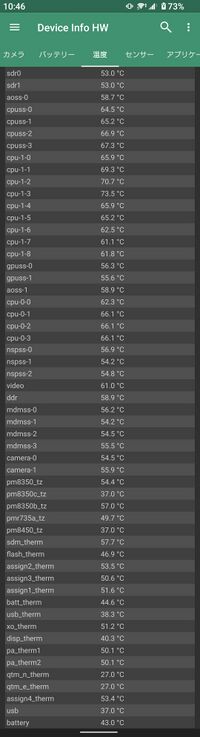

筆者も実際、気温25℃程度の室内でパソコンにUSB接続して30分くらいメンテナンス(バックアップやファイルコピーなど)をしていたところ、本体が異様に熱くなっていて驚いた。その時の温度を記録したのが右図で、なんとCPUの一部コアは70℃以上に達していた。

このように内部温度が上がるとCPUに動作制限がかかり、動作が多少もたつく感じになってくる。数分など短時間の利用ならば問題ないだろうが、30分など長く使う場合は、本機は自家発熱(放熱性能不足)により制限がかかり、用途によっては性能不足に陥るかもしれない。

バッテリーも高温になっていた。このときはパソコンとUSB接続していたので急速充電ではないが、急速充電して放熱が下手だと熱が籠もり、充電時間が延びることにもなる。とにかく放熱性能は大事。

筆者は同様の作業を他の機種でも行っているのだが、同クラスの Snapdragon 8+ Gen 1※を搭載している Zenfone 9 は全く熱くなることはないし、サクサク動き、充電も早い。放熱性能の差が、端末の使い勝手の差に直結していると思う。

筐体の表面温度が50℃になると2~3分で低温やけどを引き起こすこともあるので、熱くなった本機を持ち続けないよう気をつけたい。熱くなった本機を衣服のポケットに入れるのも避けよう。

本機はこれでも Xperia 5 III より熱対策を改善したそうだが、元々Xperiaの放熱性能は非常に悪いところに、爆熱の Snapdragon 8 Gen 1 が載ったことが影響していそうだ。屋内作業でこの体たらくだから、これでは日本の暑い夏に屋外では使い物にならないだろう(筆者はそう思っていたので秋になってから買ったのだが^^;)。

でもカメラは炎天下で使う場面もあるだろうから、夏は本機のカメラはアテにせず、他機種を併用するのが賢明だろう。

発熱の大きいハイエンドSoCを扱うには相応の熱設計が必要になるものだが、実態として、歴代Xperiaシリーズの熱対策は鬼門だった。その悪しき伝統は本機にもしっかり受け継がれているようだ(;_;)。

筆者は Xperia 1、Xperia 5、Xperia PRO-I、Xperia 5 III を夏場に使ってきたが、とりわけ日本の暑い夏に屋外でカメラを使っていると、わずか1分前後で強制終了の憂き目にあう。

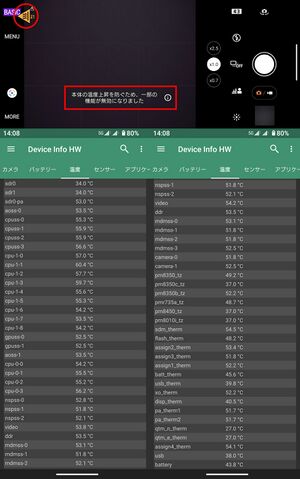

本機もご多分に漏れず、10月の屋内での撮影ですら自己発熱に耐えられない(右上図)。書類の整理で20枚ほど撮影していたらこうなってしまった。カメラ専用機ではあり得ないし、スマートフォンのカメラとしてもあり得ない発熱の多さ&放熱性能の悪さだ。

その時の機内温度を Device Info HWで見たのが右の図で、CPUは取り立てて高いというほどでもないが、放熱がうまくゆかず熱が全体にこもっているように見える。

そもそもシャッターチャンスは待ってくれないし、条件の悪い場所で待たないといけない場面も多い。ことカメラに関して言えば、同クラスの Snapdragon 8+ Gen 1 を搭載する Zenfone 9 や Xiaomi 12S Ultra などの方が使い勝手は全然良い。夏場に本機のカメラはあてにならないと思っておき、複数台持って撮影に臨もう。

その点、同クラスの Snapdragon 8+ Gen 1 を搭載している ASUS Zenfone 9 は優秀で、観測史上最も暑かった2023年の夏の炎天下でもカメラを10分以上使えた。ASUSは放熱に力を入れているだけあって、メーカーの対応力による差が出た格好だ。しかも価格は安い。

または、Snapdragon 8 Gen 2 では発熱が改善しているという話があり、それを搭載した Xperia 5 V では発熱が改善しているという話もあるので、長く使うつもりならば Xperia 5 V にする方がいいかも?

SONYもようやく心を入れ替えたのか、2024年 6月に発売された「Xperia 1 VI」では熱対策が目覚ましく改善していた。「Xperia 5 VI」が出るかは不明だが、ぜひ熱対策を徹底した「Xperia 5 VI」が発売されることを期待したい。

タッチスクリーンの反応が良くない

本機のタッチスクリーンは反応が渋い感がある。それでも夏場に素手で操作する分には問題ないのだが、冬になって乾燥肌や手袋で操作すると顕著になる。

本機のタッチスクリーンは、スマートフォン対応の手袋を着けているとまず反応しない。筆者は複数台持ちをしているが、同じ手袋を着けていて他の機種は普通に使えているので、本機のタッチスクリーンの感度が悪いのだと思う。

機種によっては手袋モードがあったりするが、本機にはそうしたモードは無く、改善しようがない。

まあ百歩譲って手袋は仕方ないとしても、筆者は乾燥肌で手荒れしやすい体質なので、素手でも反応しないことがままあり、細部で使いづらさを感じてしまう。

サポート期間が不明瞭かつ短い

スマートフォンが広く一般に普及するに伴い使用年数も延びており、近頃は平均使用年数が4.4年になっている※そうだ。

元々サポート期間が長いiPhoneだけに留まらず、昔は2年くらいだったAndroid機種のサポート期間も延長されており、Google Pixel は 3年間のOSバージョンアップと、5年間のセキュリティアップデートを確約している。さらに2023年10月 4日に発売された次の Pixel 8 シリーズはなんと7年間のOSアップグレードとセキュリティアップデートを謳うようになった。

一方の我らがソニーはどうかというと、公式には何も謳っていない。実際には2回のOSバージョンアップが提供されている※。セキュリティアップデートも2~3年というところ。

このサポート期間は発売日から起算されるので、販売終了間際(後継機種が発売される頃なので、だいたい発売から1年後)に買った人は、たったの1~2年しかサポートを受けられないことになる。

スマートフォンが普及するに伴いコモディティ化する中で、利用実態に合わせて長く使える製品が選ばれる傾向にあるようだ。そのことはソニーも承知しているからこそ、「3年後も劣化しにくいバッテリー」を謳っているのだろう。

一時はソニーがアップデート期間の延長を決めたといった噂も流れてきていたが、実際には変わっていないようだった。

しかし仮に電池が3年持っても、サポート期間がもっと早く終わってしまうのでは片手落ちもいいところ。「ソニータイマー」という都市伝説があったが、実のところメーカーにしてみればなるべく早く買い替えてほしいだろうし、コストにしかならないサポート期間はなるべく短くしたいというのが本音だろう。

もっとも、筆者のようにレビューを書いている人間は、ひとつの端末を長く使わないので※、個人的にはあまり関係がなく、冷静に比較評価して、使いにくいと感じたら早々に手放してしまう。

でも、多くの顧客は長く使うことを前提に購入するだろう。そもそも長く使わ(え)ない端末には愛着を感じないので、根強いファンに向けてブランド力で売っているXperiaにとっては、顧客軽視の姿勢は先細りにつながるのではなかろうか。

価格はフラグシップ級だが性能は周回遅れ

本機は一応ハイエンドモデルなのだが、Xperia 5 シリーズの日本国内向け機種は例年 9月頃に発表されて10~11月頃に発売される。しかし Xperia が搭載している Snapdragon は例年12月に新型が発表されるので、本機発売時点でほぼ型落ちになってしまう。

スマートフォンのグローバルメーカーは、ほぼ毎年ラインアップを更新している。SoCなどの核となる部材も年1回のサイクルだから、グローバル市場では本機発売時点でそろそろ Snapdragon 8(+) Gen 1 は型落ち。

もっとも新しければいいというものではなく、ASUS Zenfone のように手頃な価格で届けるという考え方もあるが、Xperiaの価格は超ハイエンドなので、こんな型落ち間際に発売するのではなく、もう少し発売時期を前倒ししてほしいものだと思う。

キャリアモデルの中では Xperia は売れ筋になっているようだが、近頃は Google Pixel が台頭し、各キャリアが取り扱いを始めた。一方のSIMフリー市場ではハイエンドを手頃な価格で販売する ASUS Zenfone の人気が高まっている。Xperiaはブランド力で売れている面もあるだろうが、キャリア市場でもSIMフリー市場でも強敵が迫っており、のんびりしていられないのではと思う。

中古(買取)価格が暴落

iPhoneに比べてAndroid機種は中古(買取)価格が下がりやすい傾向があるが、ここ数年のXperiaはその傾向が顕著。その中でも本機は極端に価値が落ちている。

Xperiaは発売初期に定価で買うと後で泣きたくなる…

Androidスマートフォンの中古買取価格※の目安は、発売の1年後によくて半額、2年後には1/3~1/4、3年経つと数千円といったところだが、本機は発売からわずか1年2ヶ月で、発売時点(2022年10月21日)の新品価格と比べ、中古買取上限金額※がなんと1/3以下にまで落ちてしまった(2023年12月19日時点)。

- Xperia 5 IV SB版 A204SO 22.3% 147,600円→33,000円

- Xperia 5 IV au版 SOG09 31.9% 134,900円→43,000円

- Xperia 5 IV 楽天版 XQ-CQ44 32.5% 119,900円→39,000円

- Xperia 5 IV ドコモ版 SO-54C 32.8% 137,280円→45,000円

- 【参考】Xperia 5 IV SIMフリー版 XQ-CQ44 50.0% 119,900円→60,000円※

- 【参考】Zenfone 9(8GB/128GB、2022年11月 4日発売) 51.1% 99,800円→51,000円

同時期に発売された Zenfone 9 は1年経って1/2以上の残存価値があるのに対し、本機はわずか2~3割という、厳しい市場の評価になった。

新品と違い※、中古店の買取価格は市場原理、すなわち需要と供給のバランスで決まる。本機の場合は流通量(供給)が多く、特にSB版の未使用品が安価に出回っている(キャリアショップで大量に売れ残った放出品が出回っている)ことが大きいのだろうが※、それにしても値下がりが顕著だ。

買取上限価格は、その機種の市場での評価を表したものとも言える。Xperiaユーザーが新しい機種に買い替えたいと思ったときに、手持ちの旧機種が高く売れるなら、新機種に手が届きやすくなる。iPhoneはその循環がうまく回っている(供給が多いのに値崩れしにくい)が、Xperiaは残念ながら市場の評価が芳しくないのだろう。

キャリアに卸した商品は原則買い切りなので、メーカーは新品を高く売って儲かるかもしれないが、ユーザーの評価が付いてきていないから市場価格との乖離が生じているのだろう。Xperia 5, 5 II, 5 III, 5 IV と扱ってきたソフトバンクが 5 V を見送ったことにも関係しそうだ。

本機だけの問題ではないが、今年ソニーは市場シェアを落としている。2022年度は通期で国内スマートフォン出荷台数のシェア3位(Androidでは2位)に着けていたが、2023年度上期はGoogleとSamsungに抜かれて5位まで低下したようだ。出荷台数なので主にミッドレンジが売れなかったのだと思われるが、Xperia 1/5 IV も伸び悩んだのだろう。

SONYは新品価格を抑えつつ、各種欠点を改善し、もっと機能・性能の向上を図る必要があるのではなかろうか。

Xperia 5 IV の付属品

本機は付属品無し。箱を開けると

- スタートアップガイド

- 重要なお知らせ(安全のために)

- 保証書

のみが入っている(右図)。

パッケージにはプラスチックを全く使っていない(紙の表面加工を除く)。ただし紙の出所は不明(森林認証無し)。

iPhone・iPadも既に紙包装になっているし、もはや珍しくはないが、これで充分だと思う。

別売品

充電器もケーブルも別売なので、USB Type-C PD急速充電対応のACアダプタとケーブルを別途用意する必要がある。

汎用規格なので、手持ちの充電器があればそのまま使えると思うが、無い場合は購入しておこう。

急ぎの場合は、セブンイレブンで購入できるAnker製品がおすすめ。ただし充電器にケーブルは付属しないので、一緒に買っておくことと、端子形状を間違えないように(例えばLightningは使えない)。

USB Type-C ケーブル C-C 1.5m PD 急速充電対応 最大60W出力対応 高耐久 高速データ転送 480Mbps 2年保証 AUKEY Impulse Series CB-CC15L

AUKEY公式 Yahoo!店

また、ケースや画面保護フィルムなども付属しないので、必要に応じ市販品を購入しよう。

本機はせっかく軽量なのに、ケースを付けると重くなってしまうが、安心して使えるメリットがある。ストラップを付けたい場合にはストラップ対応のケースを購入しよう。

注意点として、本機はカメラキー(シャッターボタン)を備えているが、カバーを着けると、シャッターボタン(特に半押し)の操作をしにくくなる。

本機のカメラはBASICモード以外では画面にシャッターボタンが表示されない(本機のシャッターボタンを操作する必要がある)ので、カメラ重視の人は、なるべくシャッターボタン部が開いているケースを買うと良いのだが、あまり選択肢が無い。

勧めはしないが、筆者は市販のケースを購入して、右写真のようにカメラボタン部に穴を開けたら、幾分カメラを使いやすくなった。

ただし、本機のシャッターボタンは小さいので、ケースの厚みでかえって押しづらくなる場合もある。くれぐれも自己責任で実施してもらいたい。

または、ストラップが不要であれば、曲面対応の保護フィルムを背面に貼っても良いだろう。この場合はフレームの保護はできないが、シャッター等の使い勝手は損なわれない。

Xperia 5 IV の買い方

ソニーストア(直販)で買う

ソニーストア(Web通販、実店舗)での価格は、119,900円(後に 99,000円 → 89,100円に値下がり)。

ソニーストアで購入するメリットは、Xperia ケアプラン(2年保証)に加入できること。年額5,500円(税込、月払いにすると月々550円)かかるが、本機は高価なので、加入しておくと安心できる。

加入中は、修理料金が上限 5,500円(税込、回数制限なし)になる。 全損等で修理不能の場合は、18,000円(税込、年に2回まで)で交換できる。

「Xperia ケアプラン」を利用する場合の注意点:

- ソニーストア(Web通販、実店舗)で購入する必要がある。

- 購入と同時に申し込む必要がある。

- 端末代金の支払い方法とは別に、クレジットカードを登録する必要がある。

- すでに他のXperia(SIMフリー版)で加入している場合は、入れ替えるか追加するかを購入時に選択する必要がある。入れ替える場合は契約期間もそのまま引き継がれる。追加する場合は追加料金がかかる。

- 自動更新されるので、不要になったら利用期間最終月の20日までに、「マイページ」で更新停止の手続きをする必要がある。

- 年払いにすると割安だが、中途解約はできない。

- 電池交換と紛失・盗難は対象外。

このほか、通販では送料330円が別途必要。

支払い方法はクレジットカード払い(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)、分割クレジット、残価設定クレジット、代金引換、コンビニ払い、PayPay、楽天ペイ、d払い、au WALLET などを利用できる。

JACCSの分割クレジット(分割払い)は24回払いまで分割払手数料0%で利用できる(審査あり)。高価な品なので分割で買いたい人が多いと思うが、24回だけでなく3回・6回・10回・12回なども選べるので、長い分割払いを組みたくない人にも使いやすい。

ソニー銀行の口座を持っていて一括払いするつもりの人は、SonyBank WALLET(デビットカード)で支払うと3%割引されてお得。

家電量販店で買う

ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店でも購入できる。価格は直販と同じで、119,900円(後に 99,000円に値下がり)。ポイント還元率も1%なので、99,000円で買っても990ポイントしか付かないが、貯まっているポイントを消化するとお得かも。

利点としては、店頭で購入すると有償サポートを利用できるので、設定に不安がある人には良いだろう。

キャリアショップで買う

本機はドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルが取り扱っているので、各キャリアショップでも購入できるが、価格は高い。今は機種のみ購入もできるのだが、回線契約に紐づいた値下げを前提にした価格設定になっている。

また、キャリアショップでは36回・48回の長期分割ローンを組まされて、2年経った時点で端末を返却するとその後の返済が免除される仕組みの残価設定型ローンが流行っており、その2年(24回)分の支払額を「実質価格」として前面に出している店が多い。

店頭表示価格を実際よりも安く見せる効果があるが、これを利用すると端末が使いづらくても2年使わざるを得ず※、逆に端末が使いやすくて長く使いたいとなったら余計に払う必要が生じるなど、一見安く見えても実際には高くつく。

数年ぶりに端末を買い替えるという人もいるだろうが、今は一括価格と実質価格はまるで違うので要注意。

また、現在はキャリアモデルを機種単体で(回線契約せずに)買うこともできるようになっているが、回線契約をしていないとサポートを受けられない※など、キャリアショップでの機種購入は価格が高い上にデメリットも多いのでお勧めしない。

中古店で買う

じゃんぱらやイオシスなどの中古店では、在庫処分で流出した未使用品が安価に出回ることがあるので狙い目。こちらは一括(買い切り)価格なので、キャリアショップのような罠はなく安い。

ただしメーカー保証が付かず、長期補償のようなサービスも無いので、端末をよく壊して修理に出しているような人は避ける方が良いかも。

また、いわゆる「赤ロム永久補償」を実施しているお店が安心だ。

原則どのモデルを買っても国内全キャリアで使えるが、ドコモ回線の5Gを使いたい場合は、5G n79 に対応しているドコモ版、楽天版、ソニー版にしておこう。

一方、povo 2.0、ワイモバイル・LINEMO、楽天モバイルで使うなら、どれを買っても良い。逆に、au版やSB版の端末を買ったら、IIJmioなどのMVNOではau回線を選ぶと良いだろう。

プリインアプリ

プリインアプリ(ソフトバンク版)

プリインアプリは依然として多いが、以前より減った。フォルダの中まで見通せないが、概ね右図のような感じ。

実は、後からインストールされるアプリは多いのだが※、それらは端末の操作でアンインストールできるので、システム領域に入っている嫌なプリインアプリは減った(無いわけではなく、それなりにあるので、筆者はadbで削除している)。

メーカーアプリは My Sony、Xperia Lounge、BRAVIA COREと News Suiteはアンインストール可で、他(Sony Readerなど)はショートカット(アンインストール可)。 基本機能に関わるカメラ関係と、ミュージック、Game enhancerは消せない。

キャリアモデルなので、ソフトバンク関係アプリが入っている(筆者が使っているワイモバイルでは不要なのでadbで削除している)。

Google系は他機種とさほど変わらず。スプレッドシートとスライドが入っていてドキュメントが入っていないのは不思議:)。

サードパーティ製アプリは、下記がシステム領域に入れられており、端末の操作でアンインストールできるものと、システム領域に入っていてアンインストール不可なものがある。

【主なゴミアプリ(ブロートウェア)】

- Facebook (

com.facebook.services, com.facebook.katana,com.facebook.system,com.facebook.appmanager) - Amazon (com.amazon.mShop.android.shopping,

com.amazon.avod.thirdpartyclient,com.amazon.appmanager)New! - Netflix (com.netflix.mediaclient)

- ゲーム類 (com.pubg.newstate)

Facebookはモジュールが4つ、Amazonは3つあるので、全てアンインストールor無効化を推奨。

Facebook系は com.facebook.katana のみ、Amazon系は com.amazon.mShop.android.shopping のみ端末の操作でアンインストールできるが、他はシステム領域に隠されている。

Netflixとゲームは端末でアンインストールできた※。

端末の操作でアンインストールできないものは、【設定 > アプリ > nnn個のアプリをすべて表示 > 右上の「︙」 > システムアプリを表示】すると、システム領域に入れられたこれらのアプリも表示されるので、個別に無効化できる。

ひとつずつアプリ情報を開いて、ストレージとキャッシュを削除、許可を全て削除、モバイルデータとWi-Fiを開いてバックグラウンドデータをOFFにして、強制停止し、無効にする。

ADBを使って消す方法はこちら(上級者向け)。

プリインアプリ(楽天モバイル版)

楽天版はプリインアプリが少なく、アンインストールできないキャリアアプリは「my 楽天モバイル」と「Rakuten Link」のみ。

他の楽天グループのアプリ(楽天ペイ、楽天市場、楽天カード、楽天銀行、楽天トラベル)は全て端末の操作でアンインストールできる。

ただし、ソニーがプリインしているFacebook (com.facebook.appmanager, com.facebook.katana, com.facebook.services, com.facebook.system)、linkedin com.linkedin.android とゲーム com.pubg.newstate がシステム領域に入っているので、筆者はadbでアンインストールした。

SONYだけの問題ではないが、必須でも何でもないアプリ、しかも Google play をバイパスしてサイドロードしたり、個人情報を収集したりするような悪質なモジュールをシステム領域に埋め込んで出荷するのはどうなのかと思う。

- 若者に金を払い彼らをスパイするアプリをインストールさせるFacebook(TechCrunch Japan、2019年 1月31日)

- FacebookがiPhoneユーザーをスパイすることで物議を醸したツールの買収を目論んでいたことが明らかに(Gigazine、2020年 4月 4日)

- Facebookが訴訟相手のNSO Groupのスパイウェアを自分が使おうとしていた可能性(TechCrunch Japan、2020年 4月 6日)

文字入力

かつてのXperiaに搭載されていた POBox Plus は、2019年10月以降発売の機種にはプリインストールされていない。本機には GBoardが標準搭載されている。

近頃はほとんどのAndroid機種にGBoardが標準搭載されているので、今はむしろこちらの方に慣れている人が多そうだが、もちろん他のソフトウェアキーボードを入れることもできる。

Google play でインストールしてから、【設定 > システム > 言語と入力 > 画面上のキーボード】で有効にし、画面ロック→ロック解除すると、使えるようになる。

ちなみに他のIMEを使うならGBoardは不要になるが、無効にできない。もしGBoardが邪魔ならば、他のIMEを入れた後で com.google.android.inputmethod.latin をadbでアンインストールしても差し支えない。

ミュージック

ウォークマンのSONYらしく、ミュージックアプリは伝統的にXperiaにプリインストールされてきたが、ご多分に漏れず本機にも入っている。

もちろん、他社製音楽プレーヤーも問題なく使うことができる。 筆者はXperia以外も使っているので、主に Musicoletを使っている。

通知領域に出る音楽プレーヤー操作画面は、標準搭載のミュージックアプリでも、Musicoletでも、同じ(左上のアイコンは異なる)。

なお、以前は音楽再生中にはロック画面にアートワークがくっきり表示されていたが、Android 10 で背景のアートワークがぼやけて表示されるようになり、Android 11 以降は背景は変わらなくなった。

Musicoletなどのサードパーティの音楽プレーヤーで音楽再生中、突然停止する(OSにより強制終了させられる)ことがあるので、右図のように【アプリアイコンを長押し > 「ⓘ」アイコンをタップ > 使用していないアプリを一時停止するをOFF】にしておこう。

本機の内蔵スピーカーはそこそこ鳴るのでBGM用や動画などには単体でも良いと思うし、もちろん市販のBluetoothスピーカーも使える。

そして左上にイヤホンマイク端子(φ3.5mm 4極 CTIA)を備えているので、有線イヤホンマイクも使える。筆者は主に 1MORE EO320 と 1MORE E1008 を使っているが、イヤホンマイク端子があった時代のiPhoneと互換なので※、市販の多くのイヤホンマイクをそのまま使える。

もちろんBluetoothイヤホンも使える。筆者は AfterShokz OpenMove (SBC)、SONY MDR-EX31BN(aptX) で確認。

Google フォト

2019年頃までの Xperia には独自のギャラリーアプリが用意されていたが、本機では「Google フォト」に置き換えられている。

Google フォトが使いづらい場合は、Google play でギャラリーアプリを探しておくと良いだろう。

ちなみに筆者はシンプルギャラリーPro(有料だが110円500円)を愛用している。

フォント

以前のXperiaではフォントを切り替えて使えるようになっていたが、本機では非搭載。

カメラ

作例準備中

センサーとレンズ

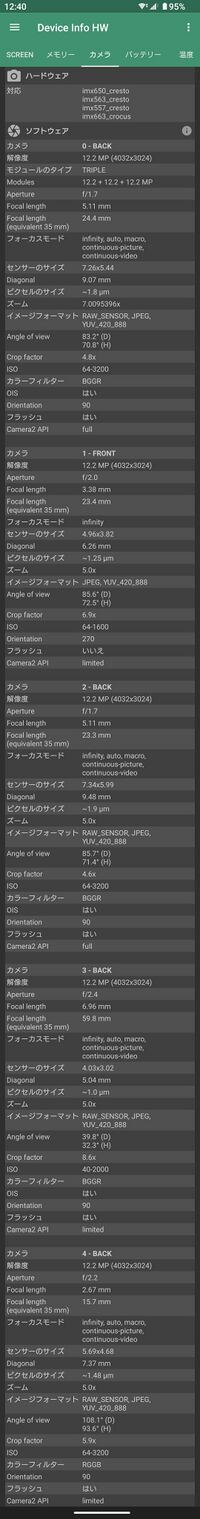

本機のカメラは超広角(0.67x)、広角(1x)、望遠(2.5x)の3眼で、センサーの画素数は1200万画素(12Mpx)に揃えられている。

メインカメラは、35mm換算で24mm相当の広角寄り。F値1.7で、光学式手ブレ補正(OIS)を搭載している。センサーサイズは1/1.7型で、Wikipedia英語版によると、センサーはIXM557らしい※。

超広角カメラは、同16mm相当。F値2.2で、センサーサイズは1/2.5型、IMX563らしい。

望遠カメラは、同60mm相当。F値2.4で、OIS搭載。センサーサイズは1/3.5型、IMX650らしい※。

レンズは全て ZEISS T*コーティングが施されている。

イメージセンサーは3つとも Xperia 1 IV と同じだが、望遠カメラのレンズは異なり、本機は60mm相当の単焦点レンズになっている(Xperia 1 IV は 85mm-125mm相当の可変ズーム)。また、測距用のiToFセンサーが省かれている。

もっとも、ToF方式は誤動作も多いので※、メインセンサーのAF性能向上に伴い省かれる傾向にある※。本機は人や動物などの動く被写体をAIで認識してピントを合わせ続ける「リアルタイムトラッキング」に対応しているなど、ハードウェアの差をソフトウェア処理で埋めてきている(そのぶんカメラ使用中は電池消費と発熱が増えるのだろうが…)。

また、ズーム操作でのカメラの切り替えが多少シームレスになった。しかし、ズームバーがヌルッと動くのは慣れないし、カメラの切り替えには引っかかりがあり、まだAppleに追いついていない感がある。

シャッター音は消せない。ソニー版(SIMフリー版)はSIMを入れる前に設定すれば消せるかもしれないが未確認。

わずか40秒で強制終了

カメラを起動し、構えて被写体を待っていると、20秒ほどで「一定時間操作がないため、間もなくPhoto Proを終了します」と表示される。その後20秒ほどで、カメラが強制終了される。

オートパワーオフは結構だが、「一定時間」が20秒くらいというのは気が短すぎるのではなかろうか。しかもこの「一定時間」は変更できない。わずか40秒しか被写体を待てないなど、カメラとしてはあり得ない。

この「一定時間」問題はXperia 1/5 の頃からあるのだが、以前は30秒+30秒で1分くらいだったので、改善どころか改悪されてしまった(x_x)。

作例

12M画素でフルオートで撮影し、無加工のまま掲載。

写真をクリックするとリンク先で原寸表示を確認できる。

動画作例

筆者はあまり動画を撮らないので作例が少ないが、参考までに。

寒空の下、手持ちで長時間撮っていたので揺れているが、手ブレ補正の効き具合もわかるかと:)

ちなみに YouTube では回線状況等に合わせて480pなどの低画質で再生されるので、本機の撮影画質を確認したい場合は画面右下の⚙をタップして画質を1080p(HD)にする必要がある。

特殊な操作

Xperia 1 とほぼ共通なので、Xperia 1#特殊な操作を参照。

トラブルシューティング

- 通話できない

- データ通信できない

- テザリングできない

- IPv6を使いたい

- 3大キャリアの契約(SIMカード)をそのままでSIMフリー版を使いたい

- 画面の色味が気になる

- あまり使っていないのに画面の点灯時間が長い

- Googleアシスタントが邪魔なときは

- 「おサイフケータイ」のメモリ使用状況

非通知等の迷惑電話をブロックしたい

ドコモ・ahamo(MVNOを含む)では「番号通知お願いサービス」を、au・UQ・povo(MVNOを含む)では「番号通知リクエストサービス」を使うのがおすすめだ。各MVNOでも利用できる(設定方法はMNOと同じ)。

ソフトバンク系と楽天モバイル(MNO)※には該当機能が無いので、迷惑電話対策に難があるが、非通知でかかってくる電話が煩わしい場合は、端末の機能でブロックすることができる。

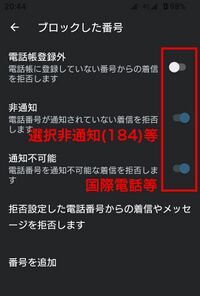

【電話アプリ > 右上の「︙」 > 設定 > ブロック中の電話番号】にて設定できる(右図)。

右図は XQ-CQ44(楽天版、ソニー版)の例。「電話帳登録外」「非通知」「通知不可能」の3つを指定でき、このうち「非通知」と「通知不可能」をONにしても、公衆電話発の通話は着信する。

ドコモ版とソフトバンク版は、「電話帳登録外」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」を選べるようになっている。

「非通知」をONにすると、選択非通知 (184)と回線ごと非通知を着信しなくなる。

「通知不可能」をONにすると、国際電話(SkypeOut、一部の格安通話サービスなどの、国際電話経由になる通話を含む)などを着信しなくなる。

ブロックした通話は着信音を鳴らさずに自動で拒否される(相手にはbusyで応答できないと通知される)が、通話履歴には残るので(右図のように「🚫」印が付く)、非通知や国際電話等の着信があったことを後で知ることができる。

しかし端末の機能でブロックすると、相手には拒否の原因が伝わらないので、なるべく電話会社が提供する迷惑電話対策を使うことをお勧めする。

公衆電話発の通話を着信しない不具合

ところで、2024年1月の「令和6年能登半島地震」後に公衆電話から電話がかかってきて気づいたのだが、「非通知」をON、「通知不可能」をOFFに設定すると、公衆電話からの着信がブロックされる不具合があった※。

逆に、「非通知」をOFF、「通知不可能」をONにすると、公衆電話発の通話を着信した。通知不可能な公衆電話を、本機は選択非通知扱いしていた。

家族や知人が通信障害や災害などに遭って公衆電話から連絡してくることもあり得るだけに、深刻な不具合だと思う。

その後、2024年1月17日に内容不明なOTAアップデート(右図)が来て、それを適用した後で再度試したところ、今度は公衆電話発の通話を着信するようになった。

今回は最新のアップデートを適用することで不具合が修正されたが、また不具合が起きないとも限らないし、公衆電話からかけてくる時は通信障害や災害などの非常事態だと思うので、端末の機能でブロックする場合は、近くの公衆電話(ピンク電話は除く)へ行って自分の携帯電話番号に発信してみて、着信を確認することをお勧めする。

また、なるべく電話会社が提供する迷惑電話対策を使うことをお勧めする。

意図せず緊急通報に通話発信してしまう

Android 12以降は、電源ボタンを5回以上連打すると緊急通報に自動発信される設定になっているので要注意。

【設定 > 緊急情報と緊急通報 > 緊急SOS > 緊急SOSの使用をOFF】にすれば無効にできる。

トラブルシューティング(上級者向け)

USBデバッグ(ADB)を使う

開発者向けの Android Debug Bridge (ADB)を使いたい時の操作。

一般的なAndroid機種と同様、「ビルド番号」欄を繰り返しタップすると有効になる。本機の場合は【設定 > デバイス情報 > (一番下の)ビルド番号】を繰り返しタップすると、「開発者モードに切り替わりました。」と表示されて、開発者モードが有効になる。

その後、【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をONにし、パソコンとUSB接続すると、本機の画面に「USBデバッグを許可しますか?」と表示されるので、OKする。

Android Studio(開発環境)が不要なら、ADBコマンドラインツールをダウンロードしてインストールする。

ADBドライバは、Windows 10 では Google USB ドライバが使える。

Windows 11 では、本機のUSBデバッグをONにしてからUSB接続すると自動認識される。

本機のUSBデバッグをONにした状態でWindowsパソコンにUSB接続し、充電のみ(ファイル転送やUSBテザリングなどを選択しない)にしておくと、デバイスマネージャの「ユニバーサル シリアル バス デバイス」以下に認識される(右図)ので、この本機名を右クリックして、予めダウンロード・展開しておいた Google USB ドライバをインストールする。

USBデバッグはONにしておくと一部のアプリが動作しないので、使い終わったら【設定 > システム > 開発者向けオプション > USBデバッグ】をOFFにしておこう。

なお、【設定 > システム > 開発者向けオプション > 開発者向けオプションの使用】をOFFにすれば、開発者向けオプションを無効にできる。

ゴミアプリを無効化する(ソフトバンク版)

他のAndroid機種と同様、開発者向けオプションを有効にしてADB (Android Debug Bridge)を使うと、消せないゴミアプリ(ブロートウェア (bloat ware))を無効化できる。

ただし、ADBは開発者向けのツールなので、ある程度詳しい人向け。最悪、操作を誤るなどして端末が使えなくなることもあり得るので、一般にはお勧めしない。試す場合は自己責任でどうぞ。

アンインストールできないアプリを消す方法は、例えば、こんな感じ。 (Windows 10, 11 のコマンドプロンプトでの操作例。予め adb.exe があるディレクトリ(規定では C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools)にPATHを通しておくか、カレントディレクトリを変更しておく。以下同様。)

> adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services Success

削除したいアプリをパッケージ名(アプリケーションID)で指定する必要があるが、いちいち調べるのは大変なので、まずはパッケージ一覧を取得しておくと便利。ただし大量に出てくるので、後で処理しやすいよう、ファイルに保存する。

adb shell pm list packages -f > packages.txt

パッケージ一覧が保存された packages.txt を任意のテキストエディタで開いて眺めつつ、無効にしたいアプリを抽出してゆく。

システム領域に入っているアプリは、多くが端末の動作に必須のアプリなので、無効にすると本機が動作しなくなることも考えられる。くれぐれも慎重に、自己責任で実施してもらいたいが、参考までに筆者が無効化したアプリは下記。

adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system adb shell pm uninstall -k --user 0 com.amazon.appmanager adb shell pm uninstall -k --user 0 com.amazon.avod.thirdpartyclient adb shell pm uninstall -k --user 0 com.booking adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.yahoo.android.yjtop adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.beginnerguide adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.bizlock adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.datamigration adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.ichinaviclt adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.parentalcontrols adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.plusmessage adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.tdrl adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.xcap adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.carrierdefaultapp adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.okgoogle adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.xgoogle adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.providers.partnerbookmarks adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.googleassistant adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.partnersetup adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.projection.gearhead adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.api adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.browser adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.monitor adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonyericsson.android.camera.product.res.overlay.camera.force.shutter.sound

ソフトバンク関連:

- jp.co.yahoo.android.yjtop - Yahoo! JAPAN

- jp.softbank.beginnerguide - スマホはじめてガイド

- jp.softbank.mb.bizlock - スマートフォン安心遠隔ロック(法人向け)

- jp.softbank.mb.datamigration - かんたんデータコピー

- jp.softbank.mb.ichinaviclt - 位置ナビ

- jp.softbank.mb.tdrl - 安心遠隔ロックサービス※

- jp.softbank.mb.parentalcontrols - あんしんフィルター for SoftBank

- jp.softbank.mb.plusmessage - +メッセージ(プラスメッセージ)

- jp.softbank.mb.xcap - 通話サービス設定

他(5G LAB、PayPayなど)は端末の操作でアンインストールできる。

ソニー関連:

- com.sonyericsson.music - ミュージック

- com.sonymobile.dropbox.system - DropboxObserver

- com.sonymobile.gameenhancer, com.sonymobile.gameenhancer.api, com.sonymobile.gameenhancer.browser, com.sonymobile.gameenhancer.monitor - Game Enhancer

ちなみに有効にしたい(戻したい)ときはこうする。

> adb shell cmd package install-existing jp.softbank.mb.xcap Package jp.softbank.mb.xcap installed for user: 0

ランチャーアイコンが復元しない場合は、ランチャーのキャッシュ消去などの操作が必要。

Google play ストアで配信されているアプリは、ストアでインストールすると復元する。この場合はランチャーアイコンも復活する。

ゴミアプリを無効化する(楽天モバイル版)

操作方法はソフトバンク版と同じ。

楽天版はプリインアプリが少なく、「my 楽天モバイル」と「Rakuten Link」を除く楽天系のアプリは全て端末の操作でアンインストールできる。

ただしソニーがプリインしているFacebook (com.facebook.appmanager, com.facebook.katana, com.facebook.services, com.facebook.system)、linkedin com.linkedin.android とゲーム com.pubg.newstate がシステム領域に入っているので即刻削除推奨。

くれぐれも自己責任で実施してもらいたいが、参考までに筆者が無効化したアプリは下記。

adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system adb shell pm uninstall -k --user 0 com.linkedin.android adb shell pm uninstall -k --user 0 com.pubg.newstate adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.okgoogle adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.xgoogle adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.googleassistant adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.partnersetup adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.projection.gearhead adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.api adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.browser adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sonymobile.gameenhancer.monitor

後継機種

2023年 5月11日、Xperiaシリーズの2023年モデル2機種、「Xperia 1 V」(ハイエンド)と「Xperia 10 V」(ミッドレンジ)が発表された。

「Xperia 5 V」は、2023年 9月 1日に発表された。

Xperia 1 V

Xperia 1 V は、ドコモ版 (SO-51D)、au版 (SOG10)、ソフトバンク版 (A301SO)が 2023年 6月16日に発売された。

ソフトバンク版は「Xperia 1 V Gaming Edition」と称しており、「Xperia 5 V」本体に「Xperia Stream」(ソニーストア価格23,100円)を同梱している。それで一括価格は198,000円なので、安いといえば安い…のだろうか?(元が高すぎて全く安くは感じないが(^^;)

また、ソニー版(SIMフリーモデル)が 7月14日に発売された。キャリア版の発売から1ヶ月遅れまで改善され、オープンマーケットモデルを求めている人には嬉しい。直販価格は194,700円。

ソニーストア(直販)でも「残価設定クレジット」が設定され(販売期間限定)、1年後の商品返却時の買取予定価格97,000円が残価とされた。言い換えれば、1年間のレンタル料が97,700円…年間使用料10万円の端末かぁ…(~_~;

気になる中身だが、メインカメラのセンサーが有効画素数48MP(センサーの総画素数は52MP)に更新された。新開発の「2層トランジスタ画素積層型」センサーが搭載されており、センサーサイズの拡大(約1.7倍)と併せて、光を取り込む量が増え、耐ノイズ性能が向上しているそうだ。

ただし、ピクセルビニングにより画質を向上させるのに使い、撮影画像は12MPで保存されるそうだ。

また、メインセンサーの性能向上に伴い、ToF(測距)センサーが廃止された。

他の超広角カメラ(16mm相当、F値2.2、12MP 1/2.5型センサー)と、可変焦点の望遠カメラ(85-125mm相当、F値2.3-2.8、12MP 1/3.5型センサー)は Xperia 1 IV と同じものが搭載される。

地味に嬉しい機能として、カメラアプリ(Photo Pro、Video Pro)に縦置きUIが追加された。従来は本体を縦向きで構えてもカメラアプリは横向きのままだったが、Xperia 1 V からは本機を縦持ちすればアプリも縦向きになるようだ。

SoCは最新の Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 に更新され、内蔵RAMが12GBに、内蔵ストレージが256GB(ソニー版は512GB)に増量された。バッテリー容量は5000mAh(変わらず)。

個人的には、SoCが Snapdragon 8 Gen 2 に更新されたことで、従来の発熱(放熱性能)の悪さが改善したのではと思う。それにしてもこの価格なので気軽に買い替えるわけにもいかないだろうが、価格を除けば悪くはないのではと思う。

下の新製品発表映像でも、新センサーが大々的にアピールされている。メインカメラの新センサーと、後述のSoC更新(爆熱からの脱却なるか?)が Xperia 1 V の本命だろう。

Xperia 5 V

Xperia 5 V は、ドコモ版 (SO-53D)、au版 (SOG12)と楽天モバイル版 (XQ-DE44)が、2023年10月13日に発売された。

ソニー版(SIMフリーモデル)は2023年10月27日に発売された。キャリア版の発売からわずか2週間遅れで、発売時期はずいぶんと改善した。オープンマーケットモデルを求めている人には嬉しい。直販価格は139,700円。

こちらもソニーストア(直販)で「残価設定クレジット」が設定され(販売期間限定)、1年後の商品返却時の買取予定価格69,000円が残価とされた。言い換えれば、1年間のレンタル料が70,700円…年間使用料7万円の端末なんですね(-_-;

キャリア版は、今回はソフトバンクからの発売が見送られた。ソフトバンクは Xperia 5 / 5 II / 5 III / 5 IV と代々扱ってきただけに、驚いた。でも冷静に振り返ると、早々に投げ売りされた Xperia 5 IIIに続いてXperia 5 IV も処分価格で出回っており、中古価格も暴落している。

Google Pixel を筆頭に、OPPO、Xiaomi、motorolaなどの海外メーカーが頑張っている中で、コスパが悪いXperiaは以前はブランド力で売れていたのかもしれないが、期待したほど売れなくなってきているのかな… 筆者は使いやすくて好きなんだけれどね。でもたしかに販売価格が高すぎるし、放熱性能が悪く、サポート期間が短く、詰めが甘いんだよねぇ。さらに本家SONYなのにモバイルSuicaの感度が悪くなったのには驚いたよ(-_-#。

個人的には、SoCが Snapdragon 8 Gen 2 に更新されたことで、発熱問題が改善したのではと期待したい。

メインカメラのセンサーが更新され、望遠カメラは廃止に

Xperia 5 III までは、Xperia 1 III と同じカメラを搭載していた(ただしToFセンサーは省かれていた)が、Xperia 5 IV では Xperia 1 IV と望遠カメラで差がついた(前述)。

Xperia 5 V ではその傾向が進み、Xperia 1 V の3眼カメラ(メイン+超広角+光学5倍望遠)に対し、Xperia 5 V は2眼カメラ(メイン+超広角)になった。

カメラ1つ分の差がついたとも言えるが、Xperia 5 IV の望遠カメラは2.5倍の固定焦点だったので、Xperia 5 V ではセンサー解像度を高め、望遠はデジタルズームで対応することにしたようだ。

そのぶんメインカメラのセンサーは、Xperia 1 V と同じものに更新されている。2.5倍程度ならばデジタルズームになってもピクセルビニングにより画質を担保できると考えられたのだろう。

望遠カメラ重視の人には残念な傾向だが、景色などの撮影が主な人にとっては、むしろ Xperia 1 V の発表映像で大々的にアピールされていた新イメージセンサーがコンパクトな Xperia 5 V でも使えるのは大きなメリットとなるだろうか。

また、内蔵RAMは8GB、内蔵ストレージは128GB(キャリアモデル)・256GB(ソニー版)で据え置き。ここでも Xperia 1 V とは差がついている。

一方、SoCは最新のハイエンド Snapdragon 8 Gen 2 に更新されているし、コンパクトながらバッテリー容量は5000mAhを確保している。ストレージもmicroSDカードを使える。どちらかと言うと、Xperia 5 シリーズには望遠カメラよりも電池持ちなどの基本性能を重視するユーザーが多いのかもしれない。

差別化の流れ

これまでの Xperia 1 シリーズと Xperia 5 シリーズは割りと単純明快で、後者はハイエンド・コンパクトだった。つまり、Xperia 1 シリーズの画面サイズなど一部を除くほとんどの機能が入っている、ハイエンドほぼ全部入りのコンパクトが Xperia 5 シリーズの売りだった。

ところが Xperia 5 IV から流れが変わる。望遠カメラで差を付けられるようになり、Xperia 5 V では望遠カメラが廃止された。とはいえ、SoCとメイン(広角)カメラは Xperia 1 V と同じなので、カメラを重視しないユーザーにはわずかな差と映るかもしれない。

これについてソニーの開発陣は、「今までは上(Xperia 1)があって下(Xperia 5)が小さいというような形でずっとやってきましたが、Xperia 5に“小さいやつ”以上のストーリーが何もありませんでした。」と述べており、意図してユーザー層を変えようとしている様子が覗える。

広報面でも、Xperia 5 V のキャッチコピーは「新しいスマホ。新しいワタシ。」とされ、Xperia 1 V の「本物のエクスペリエンスを 次世代センサー搭載」とは方向性が大きく変わったことを印象付ける(前述の通り、Xperia 5 V のメインカメラにも同じ次世代センサーが搭載されている)。

α似のUIが必ずしも万人に使いやすいわけではなく、iPhoneの単純なカメラに慣れている人から見れば、「Photography Pro」のUIはゴチャゴチャしていて使いにくいと感じるだろう。「Cinematography Pro」に至ってはマニアックすぎて筆者も手が出ない。Xperia 1 シリーズで打ち出されているゲームだって、そもそも Xperia 5 シリーズのコンパクトな画面にゲームは適しないと思う。今まで無理していた部分を削ぎ落としつつ、これまでのマニアック路線から転換することは、ユーザー層を拡げるには有効だと思う。

とはいえ、削ぎ落としすぎてiPhoneのような単純なカメラにしたら、Xperiaの価値は失われるだろう。今後どうバランスを取ってゆくかが試されることになりそうだ。

筆者は個人的に「ハイエンド・コンパクト」に価値を見出しているので、それ以外の価値を訴求されることに不安も覚えるが、方向性を誤らなければ、親しみやすくする方向性は「ハイエンド・コンパクト」の価値を広める意味で、既存ユーザにとっても価値のあることだと思う。

この価格差をどう捉えるか

実際どう評価されるかは未知だが、個人的には、価格差にも注目したい。超高額化する Xperia 1 シリーズ(ソニー版が194,700円、キャリア版は軒並み20万円超)に対し、Xperia 5 シリーズはソニー版が139,700円、キャリア版は15万円前後。

Xperia 1 IV も19万円台だったが、正直、この価格帯では手が出ないという人が多いのではと思う(まあ15万円でも手が出る人は限られるかな…(^^;)。価格がこれだけ違うことを考えると、望遠カメラが無くても Xperia 5 V を選ぶ人はいるだろう。

もっとも、それはあくまでソニーの中の話。同じ Snapdragon 8 Gen 2 SoCを搭載したハイエンド・コンパクトの Zenfone 10 は 99,800円~で買えるので、+5万円も出して Xperia 5 V を選ぶ価値が問われてくるだろう。

参考リンク

- 高性能なAFと多彩な映像表現で日常の大切なシーンを"作品"にするプレミアムスマートフォン 『Xperia 5 IV』を商品化(ソニー、2022年 9月 1日)

- 5Gプレミアムスマートフォン 『Xperia 5 IV』を国内市場で発売 本日9月29日より、Xperia™公式サイトにて新商品情報を公開(ソニー、2022年 9月29日)

- 5Gプレミアムスマートフォン『Xperia 5 IV』のSIMフリーモデルを国内向けに発売、本日1月19日(木)から予約販売を開始(ソニー、2023年 1月19日)

- Xperia 5 IV 欧州版(英語)

- Xperia 5 IV 香港版、仕様(英語)

- Xperia 5 IV SO-54C(NTTドコモ)

- Xperia 5 IV SOG09 (au)

- Xperia 5 IV(ソフトバンク)

- Xperia 5 IV(楽天モバイル)

- ソニーモバイル製アプリに関する情報や重要なお知らせ

- Sony Xperia YouTubeチャンネル(英語)

- Sony Xperia 1 IV Camera test (DxOMark)

- Sony Xperia 5 IV Camera test (DxOMark)

- Sony Xperia 5 V Camera test (DxOMark)

- 携帯電話の「対応バンド」を増やすのは簡単? コストは掛かる? あるメーカーの回答(ITmedia Mobile、2022年 4月27日)

- Sony Xperia 1 IVの分解ビデオが公開(TEXAL、2022年 6月18日)

- 「Androidスマホの電源ボタンを連打したら緊急通報になります」、携帯各社が注意呼びかけ(ケータイWatch、2023年 1月 6日)

- 発熱も改善! ソニーマニアがXperia 1 Vと歴代Xperiaを比較してその進化を検証!(ASCII.jp、2023年 8月 3日)

- 「Xperia 5 V」のターゲットは“若者” スペックよりも体験を伝える手法とは(ITmedia Mobile、2023年 9月20日)

- ソニーが「Xperia 5 V」を大きく方向転換した理由 “小さいやつ”以上のストーリーをプラス(ITmedia Mobile、2023年10月19日)

- Xperia 5 IVの未使用品が49,800円など、じゃんぱらの「ブラックフライデーセール」が23日から(AKIBA PC Hotline!、2023年11月23日)

- 「Xperia PRO」後継機ではない! ソニーがプロ向けに送り出す映像・写真伝送デバイス「PDT-FP1」の実機を見てきた(ケータイWatch、2024年 2月 9日)

- 荻窪圭の携帯カメラでこう遊べ 「Xperia 5 V」のカメラをいろいろと試す トリプルからデュアルになったが写りはむしろ向上(ITmedia Mobile、2024年 2月16日)

- インタビュー 「無意識に使える安心感」を追求したかたち、ソニーのポータブルデータトランスミッター「PDT-FP1」開発の背景を訊く(ケータイWatch、2024年 3月15日)

- ソニー、今年はXperia 5シリーズを発売せず(ケータイWatch、2024年 9月10日)